- 资质:

- 评分:

1分 2分 3分 4分 5分 6分 7分 8分 9分 10分 9.9分

- 印象:

- 经营时间:25年

- 展厅面积:800平米

- 地 区:江苏-常州

笔底云山入画图

2014-01-22 16:10:59

——记多才多艺的画家周蕴华

林 阳

一

周蕴华出生在江苏宜兴一个乡村教师家庭。周蕴华自幼喜欢绘画,少年时代关于乡贤徐悲鸿刻苦学画的故事,给他的心灵留下难以磨灭的印记。小学毕业后,由于家道中落,辍学在家务农。1950年周蕴华考入省立洛社乡村师范,是学校的宣传骨干,美术上的佼佼者,这得益于美术老师徐风的培养。徐风毕业于中央大学艺术系,是艺术大师徐悲鸿的高足。徐风为人厚道、敬业,提携后学不遗余力,周蕴华成为徐悲鸿的再传弟子。1954年,周蕴华在金坛县当了一名小学教师,一年后,因其美术特长,他被调到县文化馆从事群众美术工作。那时的周蕴华精力充沛,工作之余刻苦自学绘画,几年中竟得千余幅习作。文革开始,周蕴华主要从事宣传工作,“国油版雕”,“年宣连”,他十八般武艺样样拿起。上世纪50年代初,他接触了民间艺术家芮金富,芮金富的刻纸名作《狮子楼》,构思巧妙,工艺精彩,给他留下深刻印象。70代,他在金坛市文化馆用近十年时间从事剪纸的组织辅导及创作,培养了一批学生,创造出“金坛刻纸”品牌,被誉为“江南一枝花”。他的几十件剪纸作品在中国美术馆展出。

在创作剪纸的同时,周蕴华不忘创作中国画,尤其是对山水画情有独钟,创作了大量山水画。1987年,《周蕴华中国画展览》在北京中国美术馆展出。这是年轻的周蕴华第一次走出常州、走出江苏,来到北京。北京是中国的艺术中心,能够得到北京美术界的承认,就意味着你创作的成功。在《周蕴华中国画展览》开幕式上,专家学者对他的创作给予了高度的肯定。

1988年后,他调到常州工作,任刘海粟美术馆馆长。周蕴华借代表刘海粟美术馆向全国名家征集书画作品的机会,或北上京城,或南下广东,拜访了关山月和吴冠中等先生,感受和思考艺术大师的见解及有关中国画创新等重大问题,他还亲自去香港拜访了艺术大师刘海粟,刘海粟看了他的中国画新作后连声称好,称有意境有笔墨,是真正的中国画,并给他题写了“青云阁”的斋名及“宏约深美”的题词。刘海粟希望他的“云水”主题中国画能更上一层楼,寄望他能在中国画的精髓上不断深掘与升华,朝着艺术大家的目标奋勇进取。

多年来,周蕴华潜心创作中国画,取得了不菲的成绩,得到了专家及中国画爱好者的好评。

二

周蕴华生长在江南水乡——宜兴官林西堰村,那是个三面环水,只有几十户人家的小村,村北有座百年历史的石拱钟离桥,他的家就坐落在河边。每次回乡,他住进老屋阁楼,常常静思那世代相传的陈年往事,民风民俗……忆起童年故乡的梦,这一切驱使他如痴如醉地构思剪纸“江南民居”。

1988年后,他调往常州工作,周蕴华继续带领全家六人搞起民居题材的剪纸。他们五下姑苏、吴兴、宜兴、绍兴,寻觅吴越民居的美。周蕴华创作“江南民居”的剪纸,分村、巷、街、坊、小桥流水、园林庭院、曲廊门窗、楼阁厅堂,他们共创作剪纸有红、蓝、黑、白多系列近千个品种、数万件作品。“周氏家庭剪纸”是周蕴华、周冰合家六人多年进行传承创新的一项非物质文化遗产。

周蕴华善于学习,热爱学习,他在创作之余,系统地学习了美术理论,这是他与许多民间艺人最大的不同,而且将自己掌握的美术理论融入创作中,使剪纸从世界美术中获取养分,从而创作出新的样式,新的理念,新的作品。

这些以江南民居为题材的剪纸作品在全国历次剪纸大展中,屡获大奖,2000年,在中国美术馆举办的中国二十世纪剪纸回顾展中,《藻耀高翔》、《昌平》等作品荣获金奖。从1996年始,周氏家庭的民居剪纸不仅在国内展示,还到马来西亚、日本、法国等地展出。周氏家庭100件民居剪纸作品被中国国家博物馆永久收藏,在中国国家博物馆中央大厅展出的前言中说:“周蕴华一家创作的江南民居剪纸作品,可觅见江南民居的精华。江南民居园林的一村一坊,一街一巷,一亭一桥,一院一廊的环境艺术、空间艺术、色彩艺术、质感机理的材料美学融剪纸作品于一体。周蕴华一家创作的江南民居剪纸作品,所包含社会的、历史的、科学的和文化艺术的内涵极其丰富,它向人们无声地诉说着灿烂的中华文化的神奇和奥妙。

周蕴华为中国剪纸艺术的发扬光大做出了卓越的贡献。

三

周蕴华在创作剪纸的同时,对中国画的学习创作一点也不放松。

那时他学习人物画已有十多年时间,那个年代画人物最能派上用场,在文革中,他画毛主席像,最大的有12米x 5米,在脚手架上爬高落低,春夏秋冬,从金坛县城画到南京富贵山。70年代初创作的国画《急令飞雪化春水》,人物造型准确,显示了他突出的造型能力。但周蕴华更渴望画山水画。

1976年10月,他带着学生游历泰山。观日出时,正巧听到中央广播电台播出四人帮垮台的消息,大家欣喜若狂,眼前红日冉冉升起,云海翻动,这一景象,深深地触动了他,回家后立即创作了以云为主体的《朝晖图》。1977年,他的《风雪为邻云作伴》入选全国美展,烟云占了很大幅面,颇获好评,展后被中国人民解放军政治部收藏。

1987年《周蕴华中国画展览》在中国美术馆展出,取得了巨大的成功,这是周蕴华中国画创作才华在中国画坛上的完美展示。他创作的中国画《稻香村》、《高山流水觅知音》被中国美术馆收藏。艺术家李可染、刘迅,吴冠中、邵大箴、邵宇、刘玉山、沈鹏等人参加开幕式,李可染题写《翰墨因缘》,溥杰题《翰墨园林灿瑞华》并作诗“妙手慧心调綵管剪刀为二妙,瑟和琴叶融诗情画意于一炉”,故宫博物院原院长彭炎题《丹青妙墨满京华》,常州市政协原副主席钱小山作诗书赠:“胸中丘壑蕴灵奇,吞吐烟云笔一枝,遥望京华秋色好,西山送爽易扬眉”。

常州历代不缺大画家,恽南田开创了影响中国画坛三百年之久的“常州画派”;徐悲鸿坚持写实主义理想,其美术思想影响至今;画家、教育家刘海粟洋为中用,形成具有鲜明的民族风格。

但像周蕴华用中国画表现的大山大水,并不多见,这与他少年时的坎坷经历有关,也与他一生性情豁达有关。在山水画中,他对天空的云情有独钟,我认为也许是他内心更渴望自由的外露。

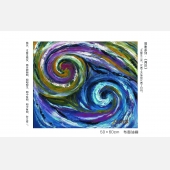

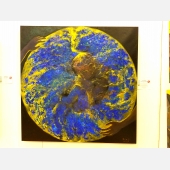

周蕴华画云有自己的心得,越画越好,云成为他创作的一种特色,甚至一个符号。他创作了近百幅以云为主体的作品,如《风云壮观》、《暮云归去》、《云涌峰高苍松翠》、《带雨云埋一半山》、《白云深处有人家》、《天淡云闲古今同》等等。尤其是《万里云山入画图》,画出云的流动、蒸腾,蔚为大观,意境深远,充分表达了他的独到的情思和感悟

2008年,他创作《过眼烟云》巨幅画作,在题记中写道“三十年前,余游黄山,观世间烟云,时阴时阳、时浊时清、时进时退、时开时合、时聚时散、时有时无、时假时真、时喜时忧……虚无缥缈,造化之奇之美,令人深思。十年之前,余又数游黄山,看天空变化,如入梦境。时逢友人送来特种纸一卷,余触景生情,画性大发,即兴泼墨。”画云给他带来无限的快乐和享受。

清代石涛提出“笔墨当随时代”的口号,周蕴华也是一位善于思索的画家,在中国画发展的今天,周蕴华不断地思考艺术的民族性与世界性的关系,重新审视传统中国画,开始对自己熟悉的审美观点产生新的思考。

黄宾虹是周蕴华心仪的大师,作为一个画家,他多次观看黄宾虹的画展和画册,开始是新鲜激动,佩服得五体投地。但是看着看着,他以为黄宾虹笔下的山水树木舟揖房舍,一个式样。构图及笔墨意趣千篇一律,与自己的审美取向不一致。

周蕴华希望自己的画有自己的面貌,自己的样式。但创新意味着有更大的风险,是向前走,还是守着老祖宗留下的遗产,周蕴华选择了更艰难的一步,创新。

自宋元以降,山水画为主的中国画确立,水墨成为中国画审美的重要标志。周蕴华深闇中国画的精髓所在,他对泼墨、积墨、破墨、焦墨及运水、渲染等技法进行试验,在用笔用线中试验各种不同的表现形式,这与当年几乎全国上下都在水墨实验的节奏相符,上世纪70年代后期人民美术出版社创作室就是在中国画领域率先创新的单位,如林锴、徐希、石虎等人,他们在用笔、用纸,甚至作画之前先用各种材料组合形成各种效果的新探索,拓宽了传统中国画的表现范围。周蕴华对人民美术出版社很熟悉,他的许多探索是时代使然。

早期周蕴华的作品,层次较多,反复皴染而成,如《中国魂》等,作品厚重,有黄宾虹、关山月等大师的影响。近些年的作品,更注意气势或韵致,前者如《云月图》、《朝晖图》等,强调题材的阔大和画面的视觉冲击力。后者如《峡江雪》,笔墨简约,注重生活气息和情感体验,许多抒情式小品,在这些作品中,他更多地向大家传达他积极的心态,对生活美好赞赏。在这些小品式的作品中,开始使用更多的传统的线条,力图表现水墨和线条独立的美感。我们可以从他的作品中看出诗意化的倾向。

刘熙载《书概》云:“书家同一尚熟,而熟有精粗深浅之别,惟能用生而熟,熟乃可贵”。画画也是如此,从临习到熟能生巧,是个过程。熟之后的生是对艺术家的考验,熟之后的生才是真正艺术家的悟道。

清代郑板桥说:“四十年来画竹枝,白日挥写夜间思。冗繁削尽留清瘦,画到生时是熟时”。周蕴华的近几年的作品正是朝熟后而生的方向前进着。

我认为更值得一提的是周蕴华中国画的江南水乡、民居建筑系列,这些作品,是他在熟练运用剪纸创作作品的另一种表现形态,用水墨方式表现水乡,这样的画作并不少见,而像周蕴华这样的表现我以为更让人有期待感。这些作品不仅有周蕴华的情感,也有他从剪纸的角度重新审读江南水乡的独特视角。这些作品与山水画的创作探索似乎正相反,江南水乡的中国画作品更注意黑白灰中“灰”的处理。这是与剪纸黑白对比的运用几乎完全不同的表现方法,也说明了周蕴华对同一题材有不同材质处理的探索,我认为,这些探索都是成功的。

四

周蕴华一生与人民美术出版社结下不解之缘。他在中国美术馆举办“周蕴华中国画作品展览”时,人民美术出版社原社长邵宇、原总编辑刘玉山、原副总编辑沈鹏等人都参加了开幕式。邵宇题写“勤奋出天才”的贺词赠与周蕴华

与沈鹏的交往,似乎也是意外。1957年,“反右”中,因周蕴华讲了几句大实话,被内定了一个中右分子。后来,他同金坛几个学员分派在艺校高邮分校,主要是社会实践。在老师指导下,大伙在扬州城内的大街小巷,凡是见到白墙,就涂个壁画。此时,他结识了沈鹏先生。

周蕴华回忆说:“沈鹏在人民美术出版社当编辑,下放高邮农村劳动锻炼约近一年,后调艺校担任辅导员兼文艺理论和政治教师。同时任老师的还有林锴(教素描)、费声福(教创作)等等。当时的沈鹏老师是二十七八岁的文弱书生,一双深度近视眼镜,头上戴着顶有鸭舌的解放帽。上课时谈如文雅,才思敏捷,很善辞令。因为是同乡(沈鹏出生江阴,周蕴华出生宜兴,同属无锡市),家庭出身且都不好,所以很容易走到一起,很投缘。记得当时课外活动,有节目排练,也有晚会,当然都要结合当时的政治中心进行宣传。我不爱唱歌跳舞,但会演奏二胡。沈老师也喜音乐,能吹笛,林锴老师则哼京戏,拉得一手好京胡。在那特殊的年代,能相聚在一起谈论艺术,有时合奏一曲,是非常开心的事。林锴老师是杭州国立艺专国画系毕业的高材生,在国内已颇有知名度,所绘宣传画、连环画出版很多,特别是他用中国画形式创作的连环画《三岔口》,很有独创性。沈鹏老师介绍此作时绘形绘色,用生动的动作来演绎作品中武打场面,至今记忆如昨。”

沈鹏的艺术理论上的教导和实践上的指点,深刻的影响着周蕴华。他经常偷偷带上画笔,巧妙地安排有限的时间为贫下中农画像,画速写。领导他的那个工作队队长对他不错,给他很多支持和鼓励。贫下中农看到画的像,很惊讶,也乐意配合做模特。那时他画了上千张速写和素描,经常挑选一些好的挂在土屋里,比较优劣,自我欣赏。看到作品的进步,心中的欣喜是任何东西都不能比拟的。

在那艰苦的岁月里,他思念北京的沈鹏老师,偶尔有信札来往,也是凤毛麟角。文革中,周蕴华为了画毛主席像接触油画,为了搞到最新最好的宣传图片资料,他能想到的只有在北京人美社的沈鹏老师。在七十年代的中期,他第一次进京,拜见了多年不见的沈鹏老师。此时的沈鹏,已编辑过很多有份量的画册,为名家撰写了不少有很高学术水准的艺评,编辑之余开始研究书法艺术和诗词创作。沈鹏帮他选购各种宣传图片资料,推荐绘画技法书刊,也将他的作品推荐到人民美术出版社出版《中国画辑》中。他们之间“鱼雁”不断,谈工作,谈学习,谈艺术、谈师生情谊、谈人生的酸甜苦辣……从不间断,直至退休,周蕴华认为,遇上沈鹏老师是他一生的幸运。

周蕴华出版了他与沈鹏先生交往的信札,名为《翰墨因缘》,这部信札集,是沈鹏老师与周蕴华长期联系的记录,书信共40封,这些珍贵的书信是他们师生情缘的见证。

周蕴华在2007年江苏省美术馆举办的第三次中国画个展的前言中说到:“七十以后,步入古稀之年的我,眼有点花了,耳有点背了,手也抖了,能做的功课不多了,做一天和尚撞一天钟,这虽是晚钟,然而,我还想碰撞黄钟大吕。”这是他的心声,也是我们大家共同的期望。我们期望周蕴华先生为中国画的发展做出更大的贡献。我以赠周蕴华先生一首诗作结:

宠辱荣华视若无,丹青艺事喜为奴。

长笺斗墨如椽笔,万里云山入画图。

上一篇:周蕴华中国书画展隆重开幕

下一篇:画大画

陈维廉

陈维廉 赵映璧

赵映璧 魏新

魏新 庞明璇

庞明璇 未知

未知 郑霞娟

郑霞娟 黄琦

黄琦 贾平西

贾平西