- 资质:

- 评分:

1分 2分 3分 4分 5分 6分 7分 8分 9分 10分 7分

- 印象:

- 经营时间:16年

- 展厅面积:280平米

- 地 区:北京-通州-宋庄

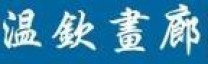

文森特·威廉·梵高真迹原作油画

2024-01-10 12:02:30 作者:温钦画廊 来源:www.o2oart.cn

梵高出生于1853年3月30日荷兰乡村津德尔特的一个新教牧师家庭,家里有六个孩子,两个弟弟提奥和柯尔,三个姐妹分别是伊丽莎白、安娜与维尔敏娜。

梵高还有一个哥哥,但是一出生就已经夭折,所以梵高出生的当天,就是哥哥的忌日。因此,梵高的母亲从小就对他极其冷漠。而他的名字也是以死去的哥哥的名字命名——文森特·威廉·梵高(荷兰语Vincent Willem van Gogh)。

6岁的时候被家人送入金德尔特公立学校上学,一年后梵高性格越发孤僻,只好辍学回家,由家庭教师指导学习,11岁时被母亲送到距家20英里外的荷兰泽文伯根的私立珍普洛维利寄宿学校就读,因为离家很远,梵高寄宿在一对儿中年夫妻的家中,不久再次辍学。

16岁时被伯父带进艺术品交易公司“古皮尔”的海牙分部见习。20岁时,他的工资一度比其父还高。梵高的弟妹曾说这是梵高一生中最快乐的时光。后来他爱上了房东太太的女儿,表白后遭拒,梵开始自我放逐,一年后被公司辞退。此后他还做过职员和商行经纪人,也当过矿区的传教士等。

1880年(27岁)开始产生画下周围的环境的念头,同年11月成为布鲁塞尔皇家美术学院的学生。在那里,他学习了解剖学和透视等基础绘画知识。后来爱上比梵高大七岁还带着八岁的儿子表姐。梵高向她求婚,以梵高贫穷而遭到拒绝和嘲笑。

1884年秋季,与比梵高年长十岁的邻居女儿玛戈特·贝格曼相恋,并决定结婚,但遭到双方家人反对。玛戈特企图以番木鳖碱(灭鼠药)自杀,但梵高紧急将她送到医院。1885年3月26日,梵高的父亲因死于心脏病去世,梵高精神世界遭到重创。

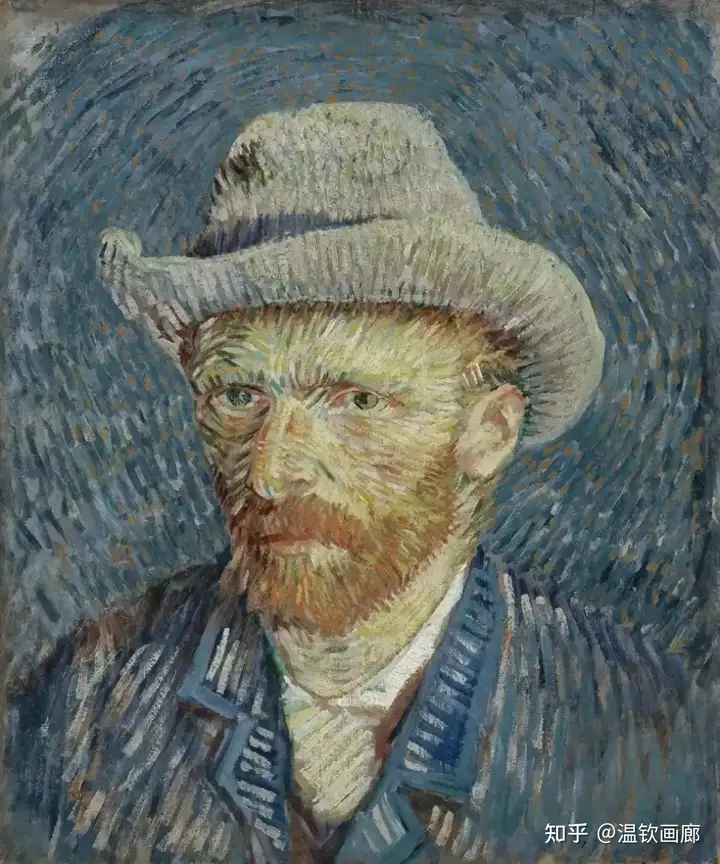

提奥

1886年,梵高到巴黎和弟弟提奥同住,在这里,梵高不仅得到了弟弟的精神帮助和物质帮助,还结识了一批印象派画家,并接触到日本浮世绘的作品,视野的扩展使其画风巨变。1887年11月与刚到巴黎的法国画家保罗·高更结识。

高更

在巴黎呆了两年后,梵高离开弟弟,于1888年2月来到了法国南部的阿尔勒,这个阶段是他的创作高峰期。10月23日,保罗·高更来与他同住,但二人因生活琐事和一些绘画上的立场问题经常争吵。高更于是决定搬走,不久梵高在癫狂中在割掉了自己的左耳,还把割下来的耳朵打包送给了他们认识的一位妓女。

他割耳的行为让阿尔本地居民感到不安,出于对他精神状态的恐惧,1889年5月8日梵高被关进精神病收容所——圣雷米精神疗养院。出院后离开阿尔,搬到了奥维尔小镇休养,这是他创作的最后一个时期。1890年7月27日,开枪自杀。(一说,两个年轻人不小心走火开枪击中),年仅37岁。提奥在梵高自杀后半年后死于严重的精神病发作,与梵高葬在了一起。

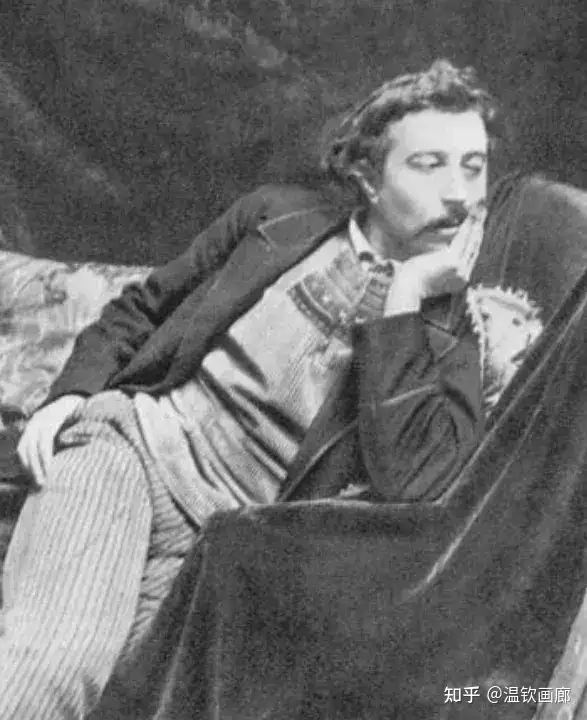

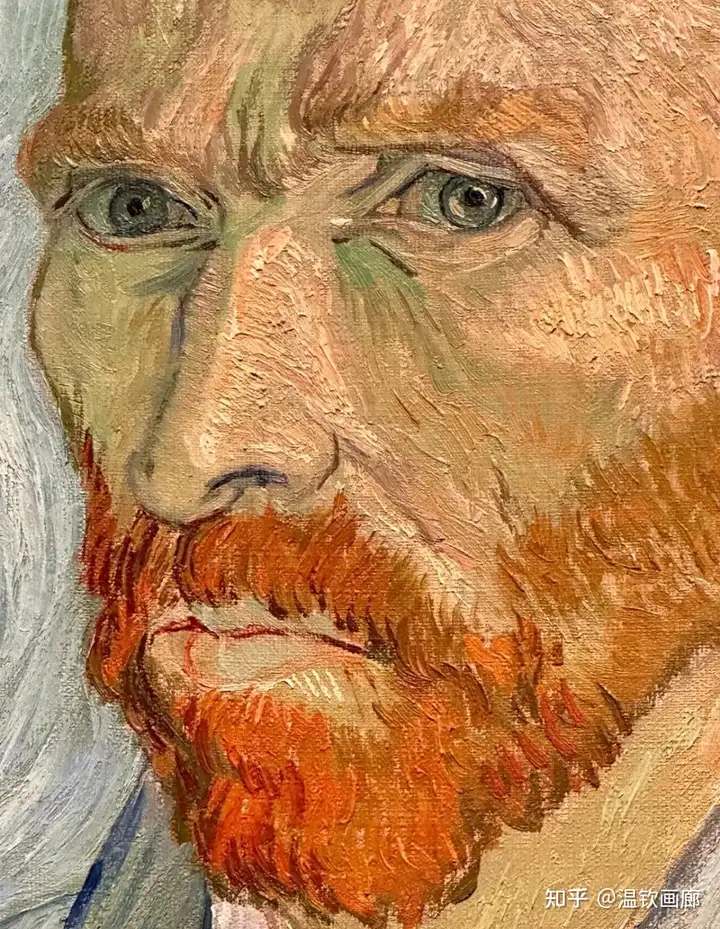

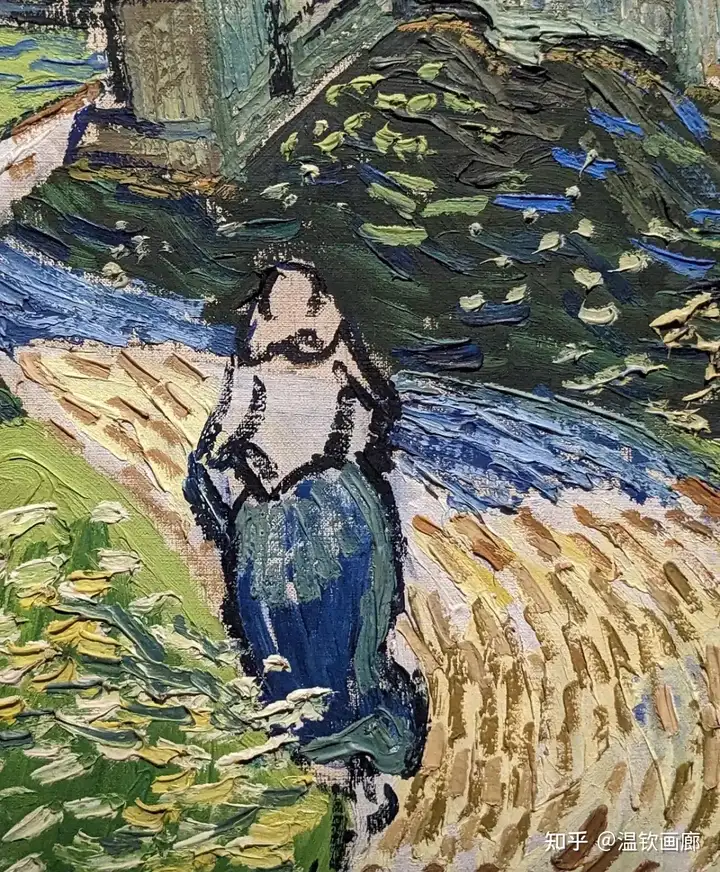

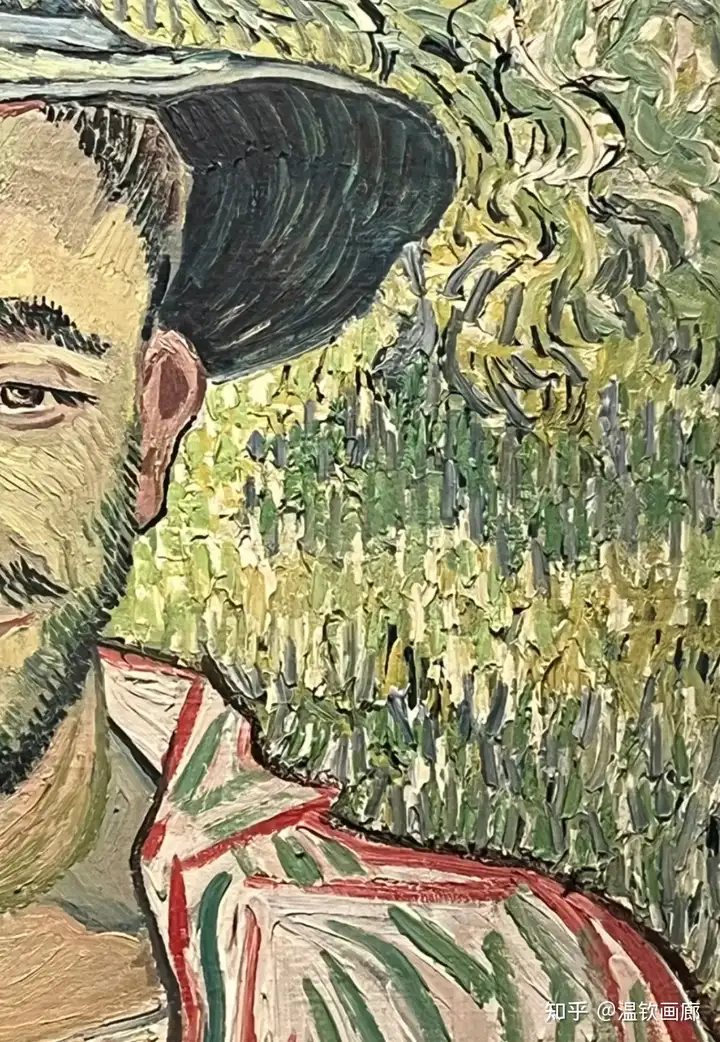

绘于1889年,奥赛美术馆藏品,为梵高生前最后一幅自画像。

梵高真正的画家生涯是在约27岁时,创作超过二千幅,约900幅油画与1100幅素描,900多封书信。

梵高早期只以灰暗色系进行创作,

后受印象派画家及日本浮世绘的作品影响,梵高融入了他们的鲜艳色彩与画风,创造了他独特的个人画风。他最著名的作品多半是在他生前最后二年创作的。

梵高和提奥相继去世后,梵高的弟媳乔安娜出版了《梵高书信全集》,并不遗余力地举办了七次梵高画展。通过10年左右的时间,梵高的作品逐渐开始得到人们的注意。

他的书信集在1914年出版,一个为艺术献身的画家形象开始成形。1934年,欧文·斯通以梵高的书信为基础写出了《渴望生活》一书,1956年又改编成电影,使得他在美国人中也开始变得家喻户晓。

梵高作品欣赏:

1888年8月《花瓶里的三朵向日葵》,美国私人收藏,一般认为这是梵高向日葵系列的第一幅作品。

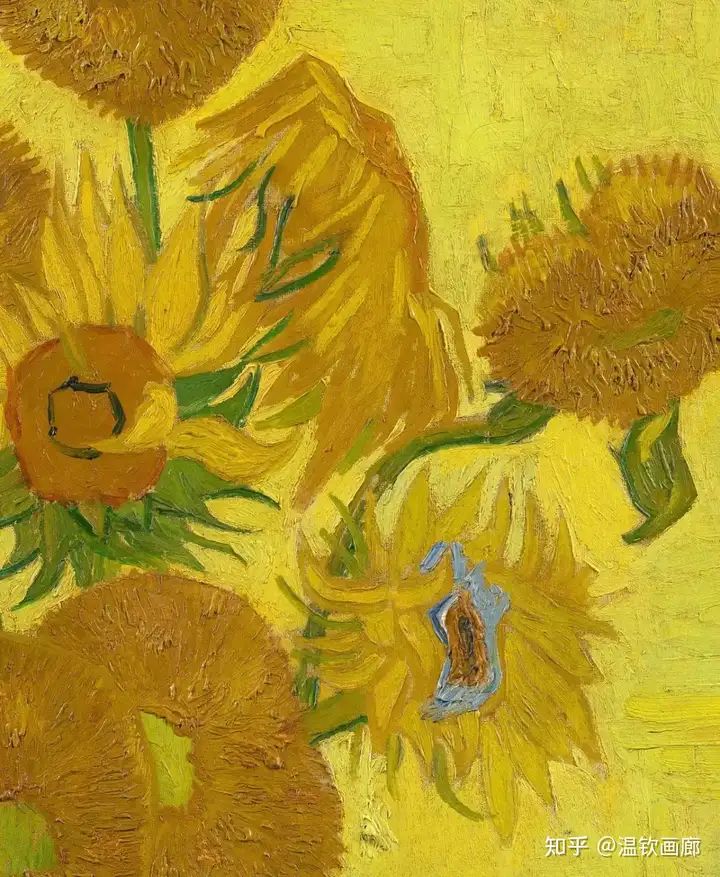

《向日葵》是梵高绘画的一系列静物油画,包括插在瓶里和没有花瓶的两类。其中最出名的就是这些有花瓶的。插在花瓶中的向日葵被广泛认为一共有7幅,但有一幅被毁,所以保存下来的还剩六幅。

1888年8月《花瓶里的五朵向日葵》,日本山本顾弥太收藏,这幅被认为是该系列的第二幅画作品,1945年被毁。

1888年8月《花瓶里的十二朵向日葵》德国慕尼黑新美术馆藏

梵高认为黄色代表太阳的颜色,阳光又象征爱情。他以各种花姿来表达自我,有时甚至将自己比拟为向日葵,同时他也以12来表示基督十二门徒。

1888年8月《花瓶里的十五朵向日葵》英国伦敦国立美术馆收藏。

15朵向日葵从一只简单的陶罐里冒出来,背景是耀眼的黄色。花儿有的新鲜挺拔,环绕着火焰般摇曳着的花瓣。有的则快要结子,已经开始凋萎。

1888年12月-1889年1月,《花瓶里的十五朵向日葵》日本兴亚东乡青儿美术馆收藏。

梵高去世以后,他所留下的几幅《向日葵》散落到世界各地,日本就收藏了其中一幅。但很不幸,这幅画在二战中被“炸毁”了,日本人就对此念念不忘。以致于他们在1987年时,不惜以3990万美金的天价拍下了梵高的另一幅《向日葵》,创造了当时艺术市场上的最高价格。《向日葵》也因此一战成名。

1889年1月创作,《花瓶里的十五朵向日葵》,荷兰阿姆斯特丹梵高博物馆收藏

梵高一生画过很多向日葵,以收藏在阿姆斯特丹博物馆的这幅最为有名。

梵高最初是想画一套六幅向日葵的系列作品,用来装饰卧室,这是为了迎接好友高更的到来做的准备,梵高努力让整个房间看上去生机勃勃,以掩盖他精神问题所带来的负面情绪。

随后高更的到访看到梵高的作品为之一震,认为这些《向日葵》系列是梵高画作风格本质的最完美的体现,面对高更突如其来的不吝赞美,让梵高欣喜若狂且不知所措。临走前高更委婉表示想要其中的一幅,这让梵高犯了难,他起初没想过要把六幅《向日葵》送人,但还是很高兴地为他的好朋友重新临摹了一幅画。

这幅临摹品比原画更鲜艳、更富有感情色彩,也是六幅画中最昂贵、最具有艺术价值的一幅《向日葵》。

梵高说我们生来就是孤独,也没人会懂我的孤独嗯,路灯全都灭了不能破坏别人的幸福。

1889年1月《花瓶里的十二朵向日葵》91x72cm 美国费城美术馆藏

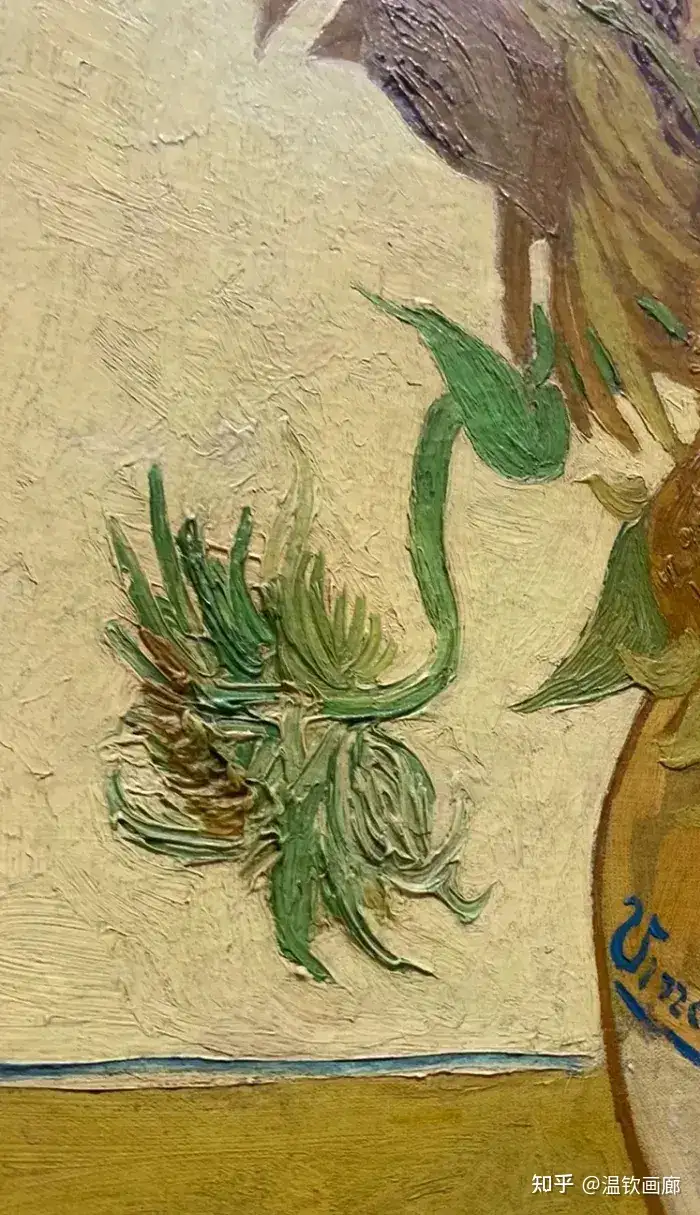

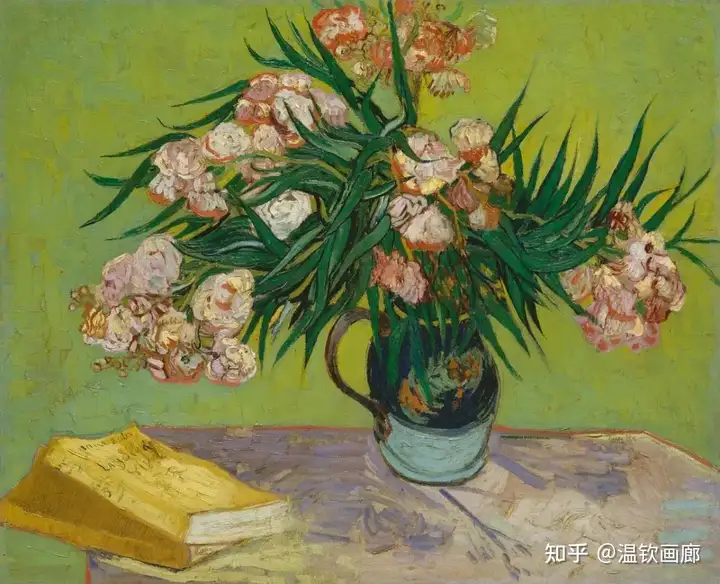

1888年《花瓶中的夹竹桃与书》

美国大都会艺术博物馆藏

《花瓶中的夹竹桃与书》是梵高在法国南部的阿尔勒时期创作的作品。

对于梵高来说,夹竹桃是一种快乐的、生命垂危的花朵,“无穷无尽”地开花,并且总是“推出强劲的新芽”。在这幅画中,夹竹桃在花瓶中怒放,充满了生命力。花朵填满了画家用于创作阿尔勒其他静物画的陶器,他们象征性地与左拉的小说放在一起,组成一个静物组合。

梵高赋予画面中的叶子以更多的精神,让叶子能够出彩。叶子和花朵的用笔讲究,不仅在形式上形成强烈的对比,而且在色彩的对抗上有更加具有冲击力。

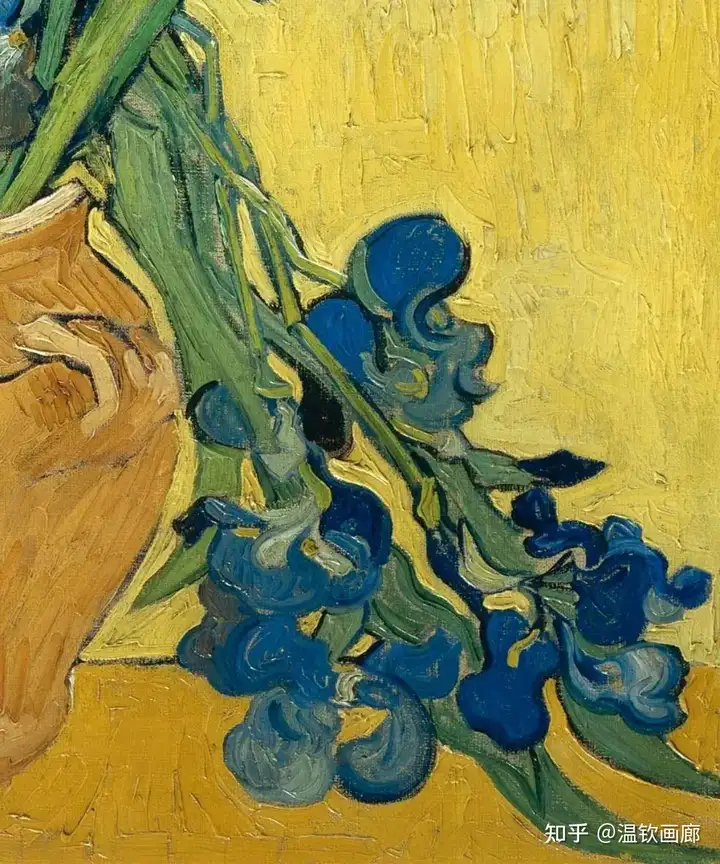

1889年 鸢尾花 美国加州保罗盖兹美术馆藏

1890 《花瓶里的紫色鸢尾花》 纽约大都会美术馆

这幅画是文森特梵高的代表作之一,也是后印象主义的经典之作。

1890年5月,在圣雷米精神病院的几周里,梵高画了四幅有关春天的画,其中两幅是鸢尾花 另外两幅是玫瑰。

这幅画描绘了一束紫色的鸢尾花,插在白色的花瓶里,前后不齐地满满插在一起,同时又向四方怒放。

画面中的花色彩鲜艳,形态优美,状如光晕。梵高在创作这幅画时,正处于他的创作高峰期。他对色彩的运用非常独特,用大胆的笔触和强烈的色彩表现出内心的情感和感受,淡蓝花束与粉色背景营造的温柔和谐的情调。

1890 《土黄瓶鸢尾花》 荷兰阿姆斯特丹梵高美术馆藏

这幅画是梵高离开圣雷米疗养院之前所作。梵高与贝伦博士及提奥商量后,决定离开南法, 前往加歇医生居住的奥弗(位于巴黎北方)。

1890年5月17日,梵高留下了这幅画,只身前往巴黎。

对于这幅画, 他曾做这样的说明:“紫色的花束,在鲜丽的柠檬黄背景下浮现,而花束本身另有黄色的色调。放置花瓶的台面,表现出不配衬的补色效果,但这种强烈的对比,格外鲜明”。

1988年11月11日,《鸢尾花》以5300万美元的天价卖出。

1890 《玫瑰花》71cm x 90cm美国华盛顿区国家画廊藏

这幅画是梵高在去世前几个月创作的四幅花卉主题油画之一。这幅画的背景为浅绿色,插在翠绿色花瓶里的玫瑰静静地绽放。

梵高曾经在信中提到,当人们凝视这些花朵时,可以感受到一切信仰的“重生”。

1890年5月,梵高即将离开法国圣雷米精神疗养院。在离开前夕,他画了这一组特殊的静物画,分别是两幅白玫瑰和两幅鸢尾花。

1890年 《白玫瑰 》纽约大都会博物馆

梵高在1890年5月13号给他弟弟提奥的信里写到:“我刚刚完成了一幅画,粉红色的玫瑰花被放在黄绿色背景前的一只绿色花瓶里。我希望过去这几天画的这些画能弥补我们的旅行费用。”

然而这幅《玫瑰花》也和梵高其他绝大多数画一样,并没有在他生前给他带来任何收入。它在梵高母亲家中一挂就是17年。

我们现在看到的这幅“白玫瑰”实际上这些花儿曾经是粉红色的。如果你仔细看这些花朵,还是能看出点红色的痕迹,只是随着时间的流逝,绝大多数都严重褪色了。当时,梵高使用的红色颜料是由动植物中所提取的有机物制成的,这些脆弱的有机质颜料在阳光下很难保持长久的鲜艳。

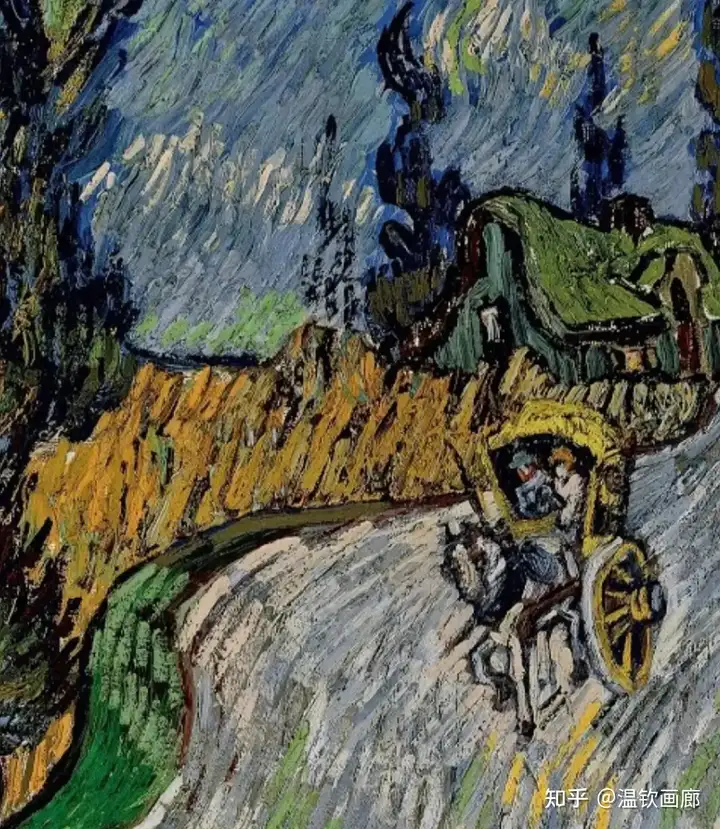

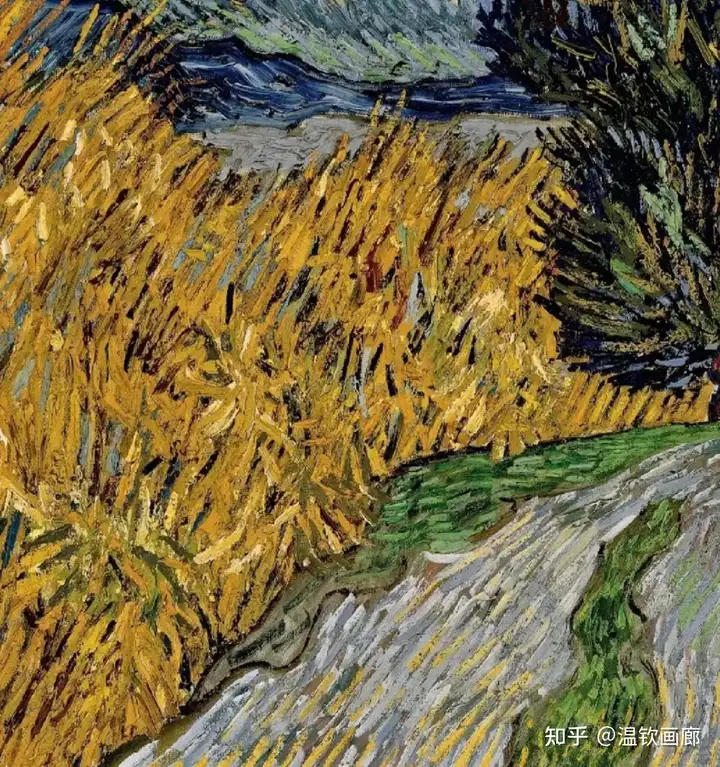

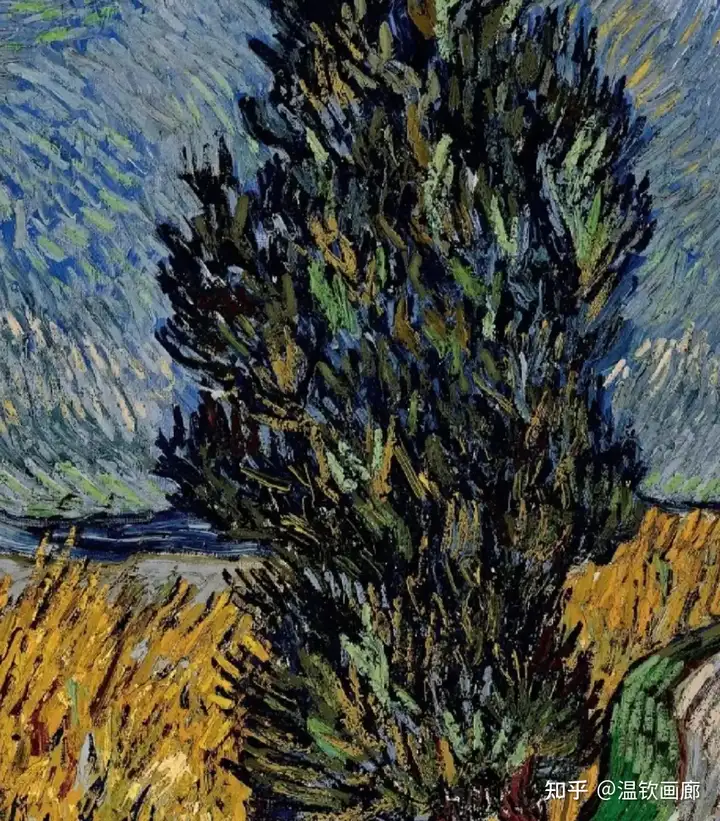

1889年 《麦田里的柏树》 73cm x 92cm 美国大都会艺术博物馆藏

梵高共画了两幅很相似的麦田里的丝柏树。

他曾这样写道:“脑子里始终浮现着柏树,很想把它画成像向日葵那样的作品。但是很奇怪,为何没有人画得像我所看到的一般。柏树的线条与比例确实很美,宛如埃及的宫女。”

这一幅画同圣雷米时期的许多风景画一样,完全没有直线的笔触。所有的物体都卷曲着,泉涌着,柏树像一团黑色的火焰,不停地向天空喷吐着。虽然一切都在起伏摇动,但整个画面看来,却有一种古典式的明朗与均衡感。暖色与冷色的微妙对比,轻重与形状的比例,这些不但形成结实的构图,而且统一着整个画面。

1948年,大都会在检查梵高的《丝柏树》时,竟然发现画里的颜料还没有干透,指甲一按就会往下陷。

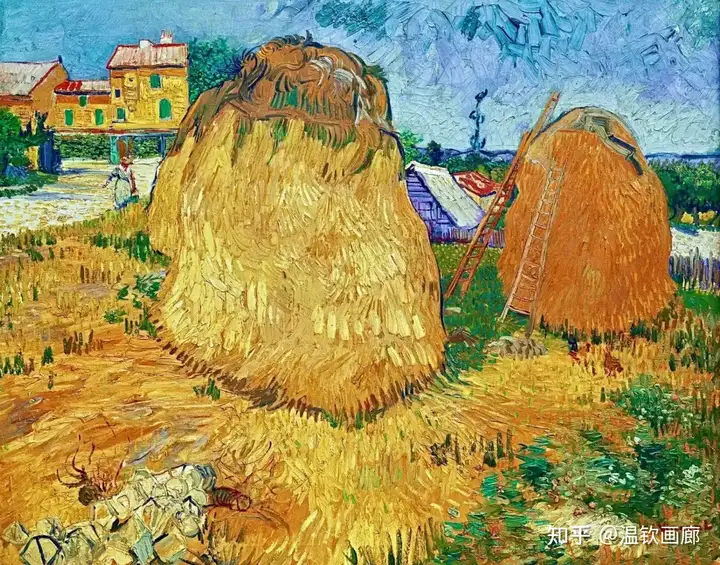

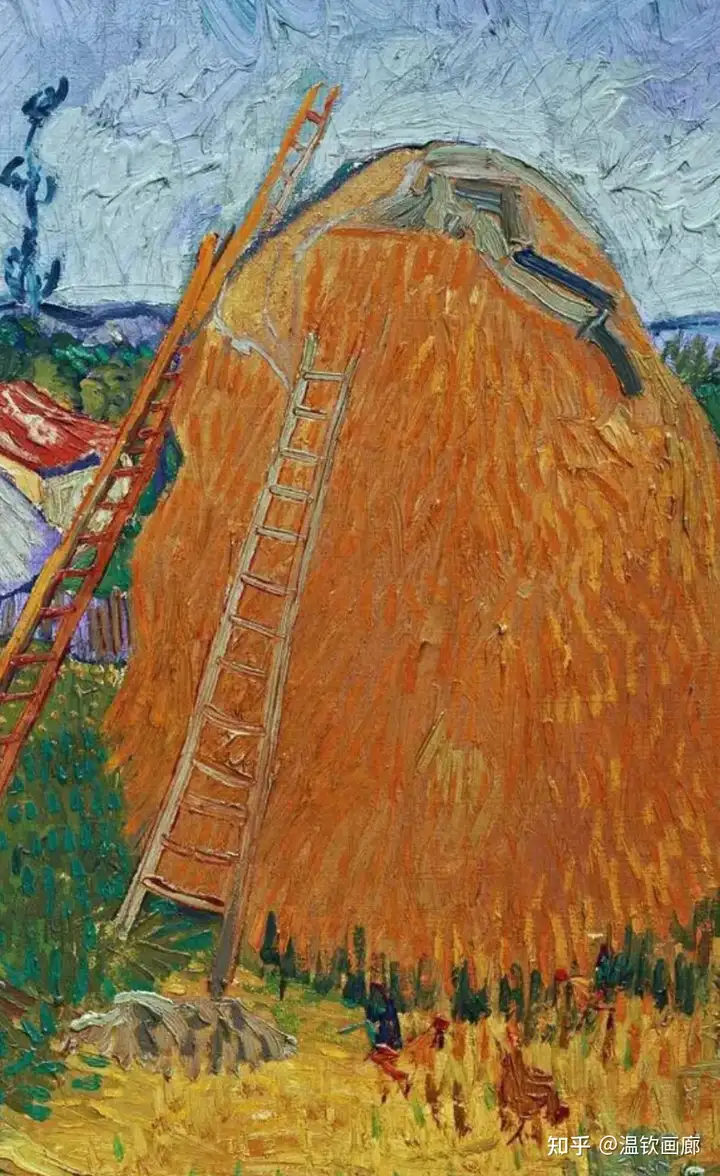

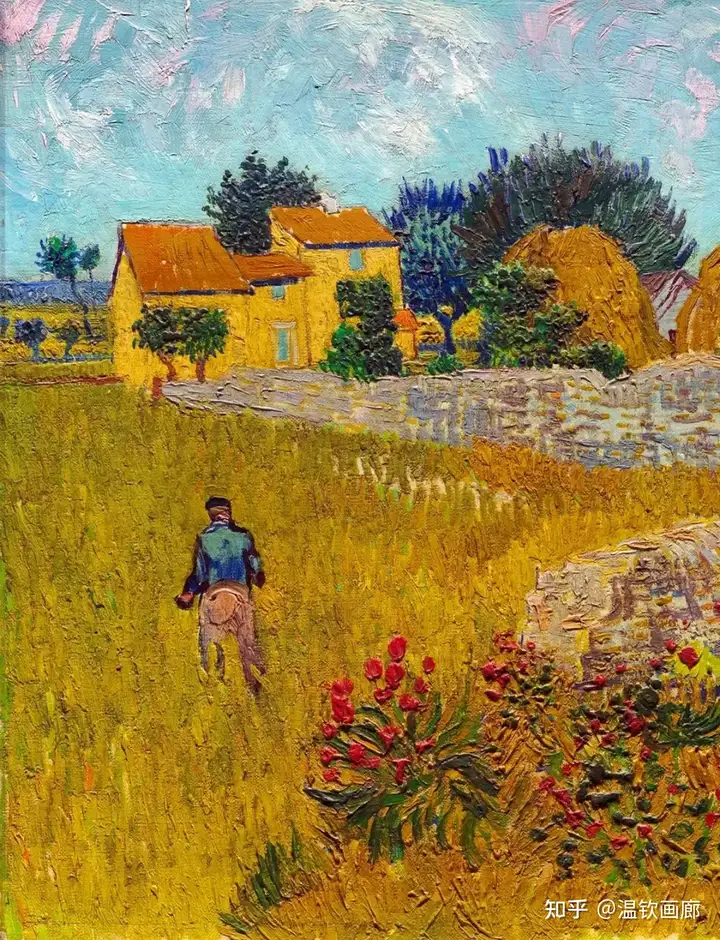

1888年《普罗旺斯的干草堆》布面油画 73cm x 92cm 荷兰克勒勒﹣米勒博物馆藏

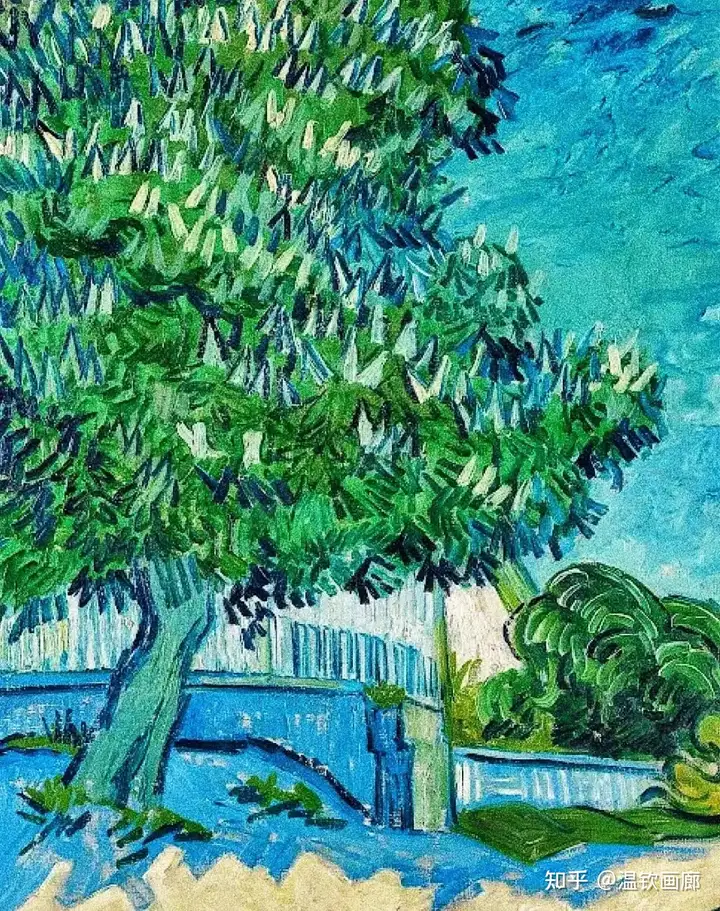

1890年《盛开的栗子树》克勒勒﹣米勒博物馆

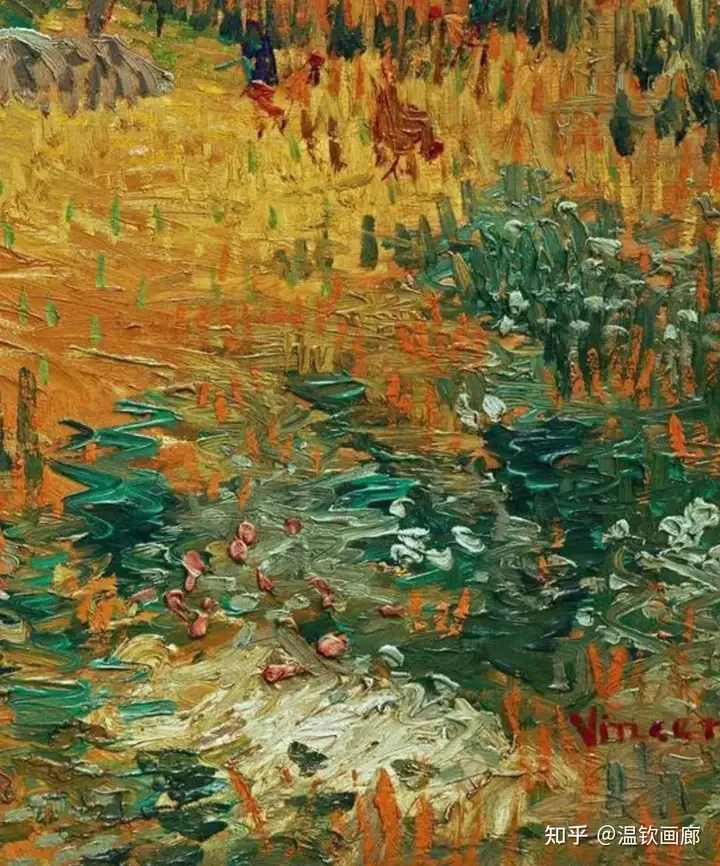

1886年《牧场花地和玫瑰静物》克勒勒﹣米勒博物馆藏

1888年《盛开的桃花》 荷兰克勒勒﹣米勒博物馆藏

这是梵高在初到阿尔勒为纪念莫夫所创作。

安东. 莫夫是荷兰现实主义画家,海牙画派代表人物。擅长描绘田园风景和乡间生活,他的妻子珍特·莫夫是梵高表妹。

这幅画的左下角有几个字:“纪念莫夫”,并附有一首诗在画的背面:不要以为死去的人死了,只要活人还活着, 死人总还是活着,总不是活着。

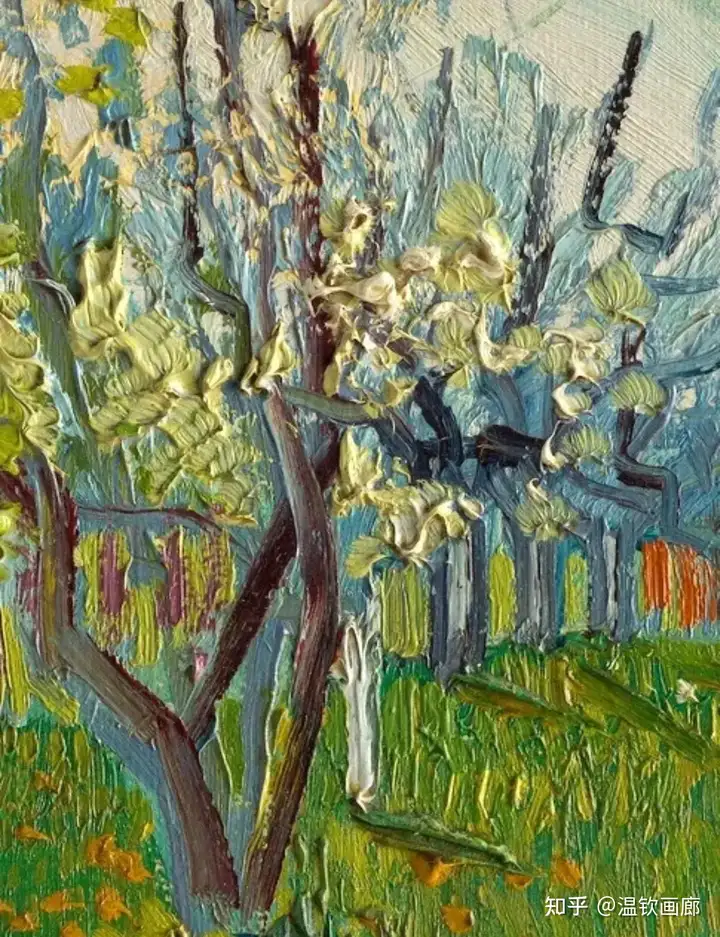

1888年《开花的果园》大都会艺术博物馆藏

这幅作品是梵高在1888年春天到达阿尔勒后所画的果园系列作品之一。

他一共画过14幅开花的果园,而这一幅可能是整个系列的末尾一幅,

画中果树的整体表达和花草的色彩呈现是不同于之前的果园风格,它不但有更明了的清晰感和精气神,也突显了一种更含蓄的艺术视角,而且也有日本版画风格的味道。

1883年《荷兰花圃》华盛顿特区的国家美术馆

球茎田,在荷兰又称花坛。它描绘了一个荷兰球茎商人种植的蓝色、黄色、粉色和红色的长方形风信子。

低矮的制高点创造了色彩缤纷的春花田野的全景,茅草屋和叶落的树木在背景中。规律的构图使梵高能够探索他对透视法的兴趣。

这幅画是梵高1883年初创作的一幅油画,是梵高的第一幅花园画。可能是1885年梵高把这幅画和其他早期作品一起留在了他位于纽南的家中,然后在1886年初,这幅画陪伴着他刚刚丧母的母亲和妹妹搬到布雷达。1902年,木匠阿德里安斯·施劳温把它和其他一些不值钱的“垃圾”一起卖给了商人库维尔。它于1902年在鹿特丹的Kunstzalon Oldenzeel展览,并被命名为Tulpenland(荷兰语:“郁金香田”)。1905年,简·斯密特买下了这座宫殿,并于1919年卖给了他的孙子约翰·恩托文。经过几位艺术品经销商的手后,它于1955年被保罗·梅隆从诺德勒美术馆购得。1983年,梅隆将它捐赠给了位于华盛顿特区的国家美术馆。

1890年《瓶中花束》美国大都会艺术博物馆藏

这幅画是典型的奥维尔时期作品,白色花瓶中的花束主要由雏菊组成,还混合了金盏花和康乃馨。

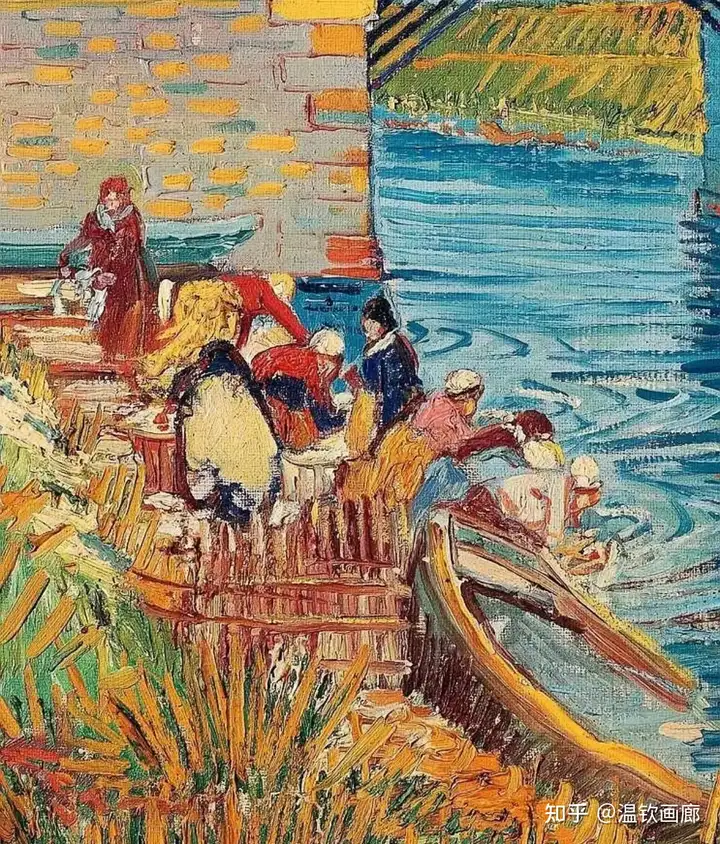

1888年《阿尔的朗卢桥和洗衣妇》荷兰﹣国立渥特罗库勒穆勒美术馆

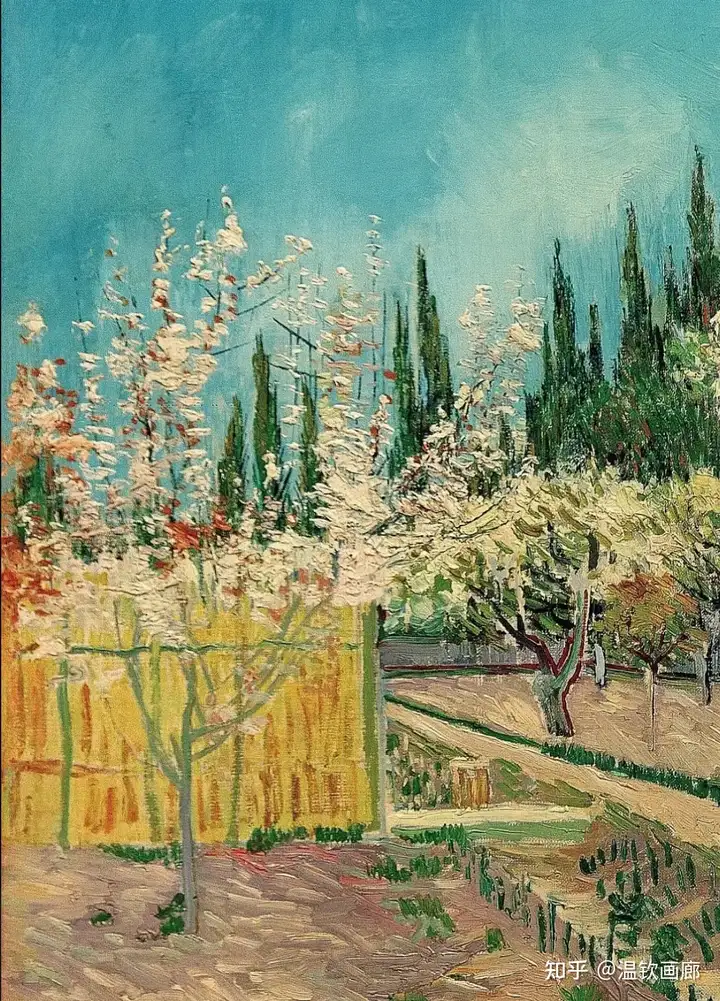

1888年《被柏树包围的果园,鲜花盛开》 荷兰库勒慕勒美术馆

1889年《静物土豆》布面油画 40x48cm 荷兰库勒穆勒博物馆

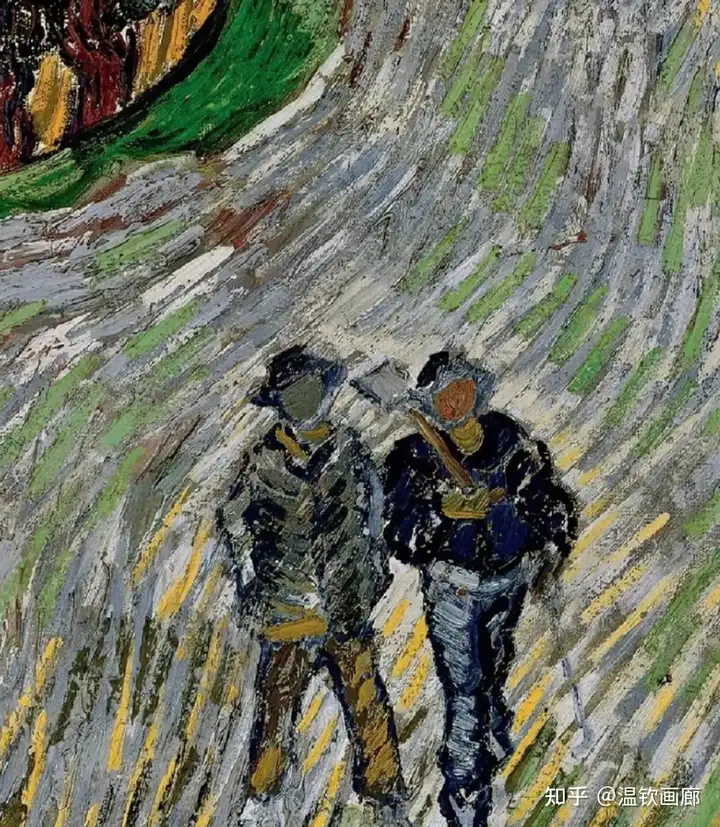

1890年《普罗旺斯夜间的乡村路》库勒穆勒博物馆

《日落时柳树》 荷兰库勒穆勒博物馆

1888年 《夜晚露天咖啡座》荷兰 布上油画 81cm×65.5cm荷兰的克勒勒﹣米勒博物馆

夜晚露天咖啡座是梵高星光三部曲的第一部,画面描绘了阿尔勒一家咖啡馆的室外景色,室内温暖而明亮的黄色灯光洒在屋外鹅卵石铺成的广场上,在深蓝色的夜空中,群星闪烁,宛如朵朵灿烂的灯花。整幅画面与画家笔下的咖啡馆室内景形成了鲜明的对比,色彩明丽,气氛温馨恬适。

梵高经常在晚上光顾离他住所不远的咖啡馆。咖啡馆的耀眼灯光和布满天空的星辰,激发了他作画的热情。他在这幅画上,用黄和蓝来表现一种独特感受。画中被灯光照成黄色的咖啡座和蓝色星空的对比,使整幅画显得很美,洋溢着一种平和的诗意。梵高曾说:“对我来说,晚上看来比白天更有活力,更有丰富的色彩,晚上作画,看天上有闪烁的星星,地面有灯光,是一幅很美的与安详的作品。”

梵高在阿尔勒时,着手在画布上描绘灿烂的星夜。入夜后,他便支起画架,把一圈小蜡烛固定在帽沿上,借着烛光描绘星空。他漫步在村中街巷,不时在路灯下停住脚步,捕捉夜空的景色,星空犹如闪光的蓝色布幕,衬托着黑黝黝的屋顶和房舍。偶尔从敞开的门里,泻出一道黄色灯光。

梵高当年在阿尔勒描绘的这家咖啡馆如今依然矗立在拉马丁广场。

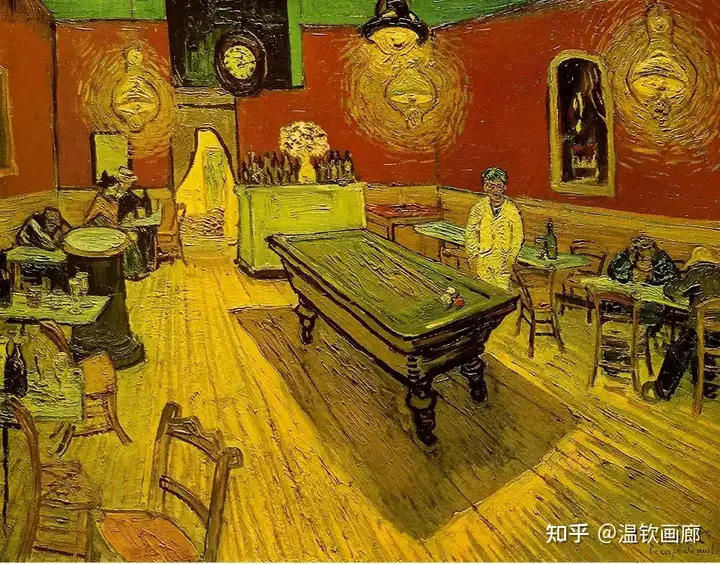

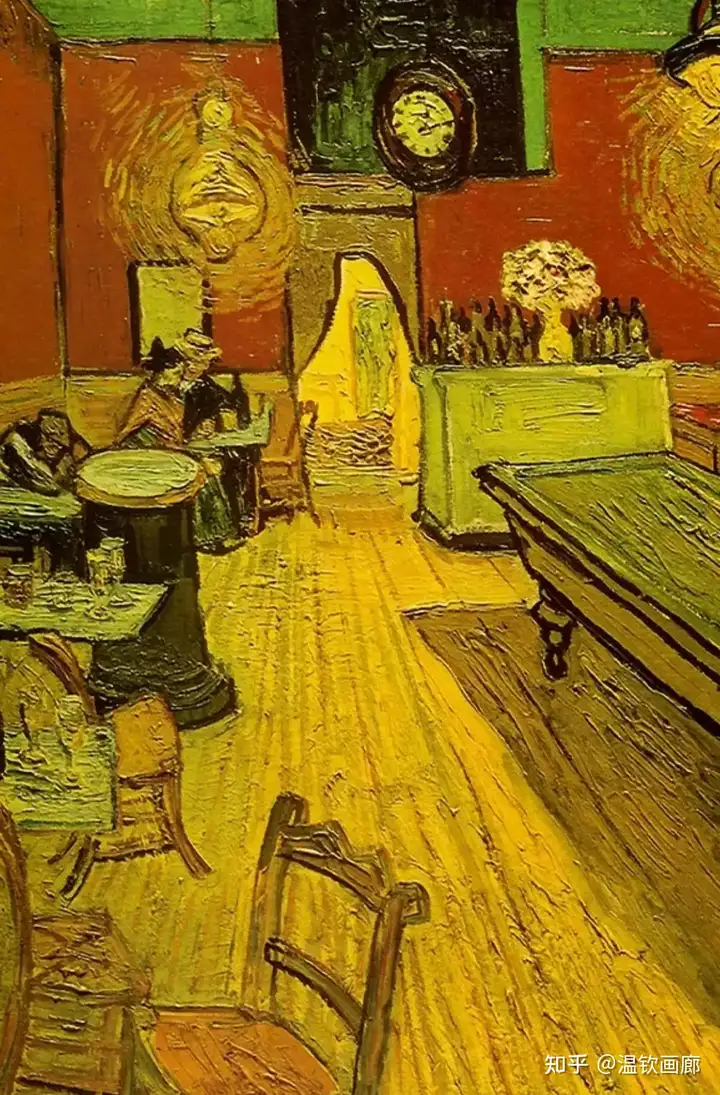

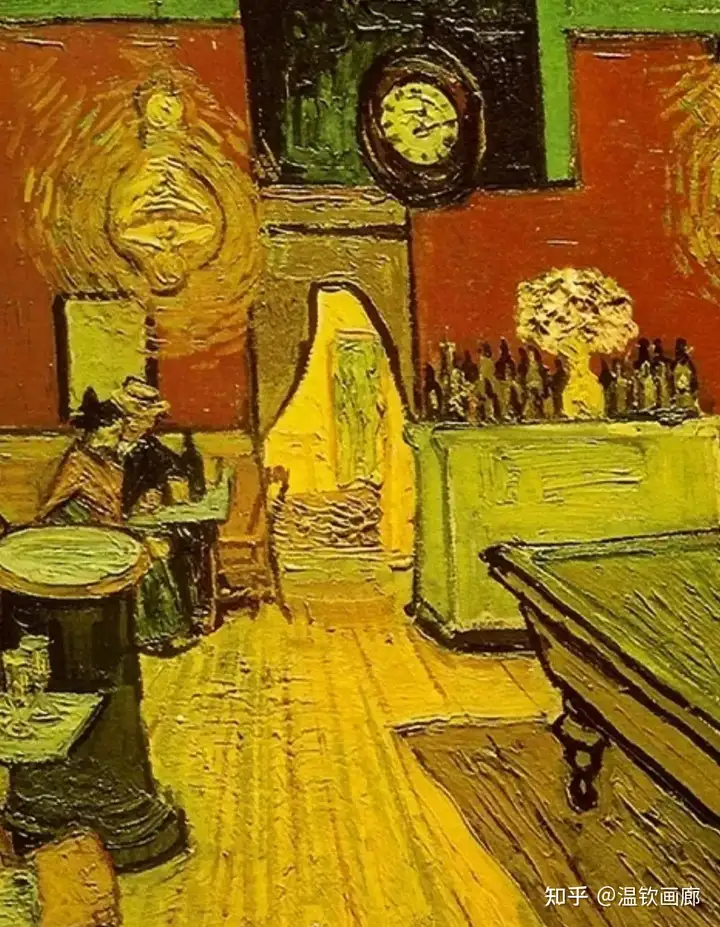

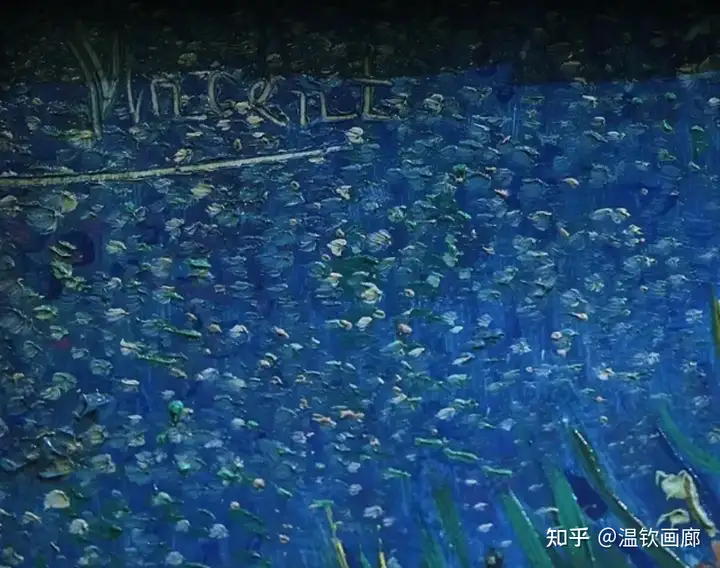

1888年 《夜间咖啡馆 》美国耶鲁大学艺术画廊藏

《夜间咖啡馆》是梵高1888年9月在法国阿尔勒的时候创作的一幅画,描绘的是室内的咖啡馆的场景。

梵高曾自评这幅画是他画过的最丑陋之一,画面中绿色的天花板,红色的上半部分墙壁泛着亮光,黄色的汽灯和地板,整个画面有着强烈而生动的色彩对比。处在画面中间位置的门帘半开半掩着,据推测门后面有很多独立的小房间。

五位顾客被描述成喝醉酒在昏昏欲睡的流浪汉以及妓女和嫖客,有学者说咖啡馆是穷困潦倒的人和妓女夜间出没的场所,这在画面远处的角落里得以体现。

服务员站在灯光下面面对着观众,在他一侧房间中间部位一有张台球桌,画的右下角有梵高的签名。

这幅作品是梵高描绘室内的画作中最具有力度的,红色、绿色、紫色和蓝色之间微妙的冲撞增强了画面的冲击力,梵高通过这种对比传达了人们可能在这种场所中陷入犯罪、疯狂甚至自毁的情感状态。

1888年 《罗纳河上的星空 》72.5 x92 cm 法国巴黎奥塞美术馆藏

罗纳河上的星夜又名满天星斗下的罗纳河,是继《夜空》后再次尝试的夜景之作。

画中天空的星光与岸边灯光的倒影,互相呼应,夜晚的星星被它们自己的光晕环绕成圆形,画面通过暖色光线的强弱和间隔排列,表现星星的远近位置。

天空闪烁着星星,河岸也亮着路灯,河面上倒映着路灯的灯光,河岸停泊着两条小舟,一对夫妇正在河岸散步。

1888年2月,在弟弟文森特.提奥的帮助下,梵高来到阳光灿烂、色彩艳丽的法国南方城市阿尔勒。阿尔勒给这个崇尚自然的画家带来了无休无止的创作灵感。他几乎进入了一种疯狂的工作状态中,在阿尔勒生活的四百天内,大约画了200幅油画、100多幅素描和水彩画,还写了200多封谈论艺术与生活的书信。这幅《罗纳河上的星夜》就是梵高1889年9月住在阿尔勒期间创作的油画。

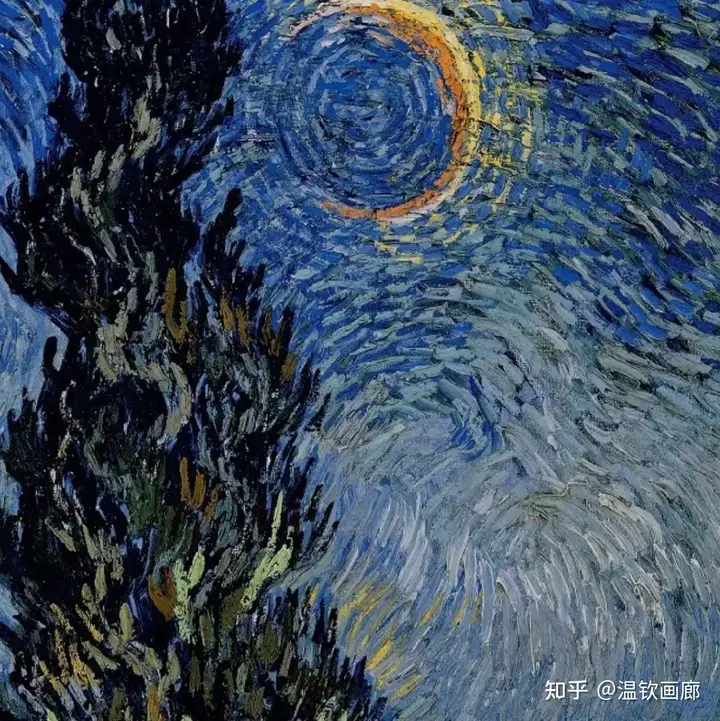

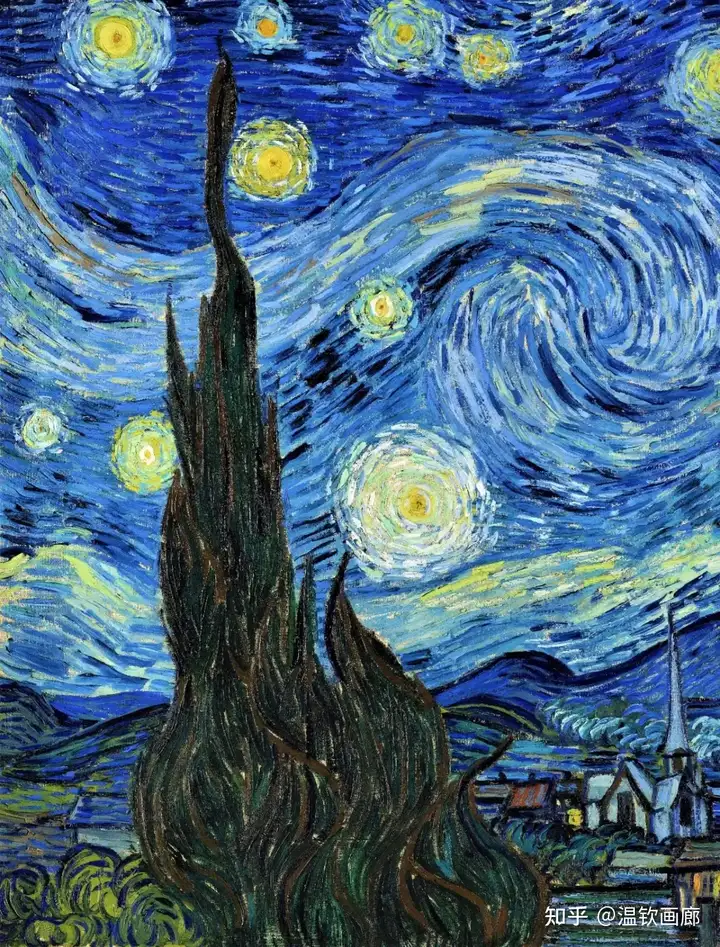

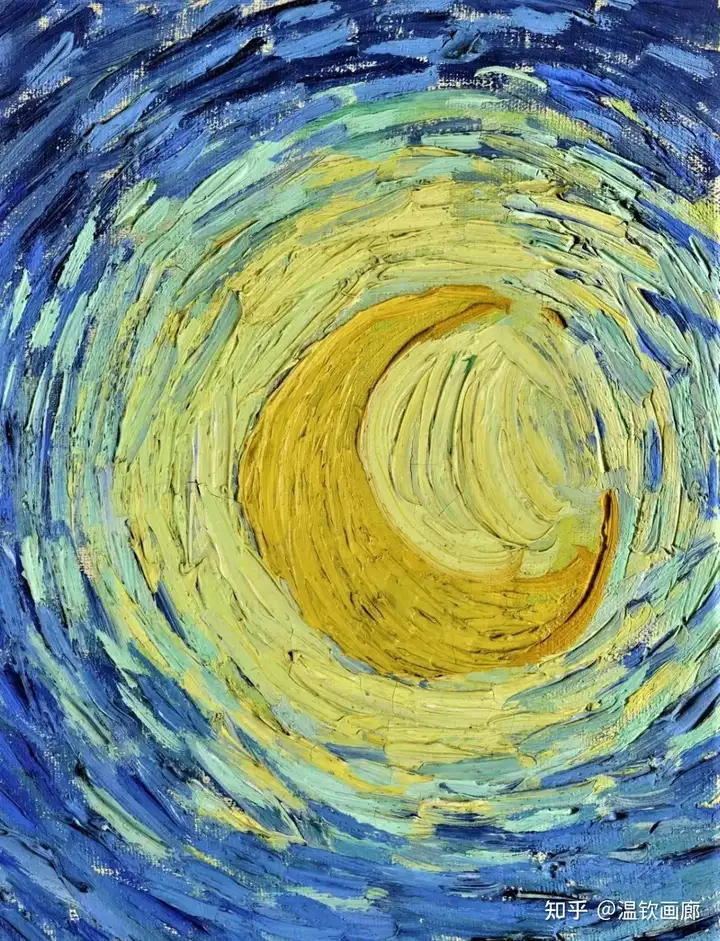

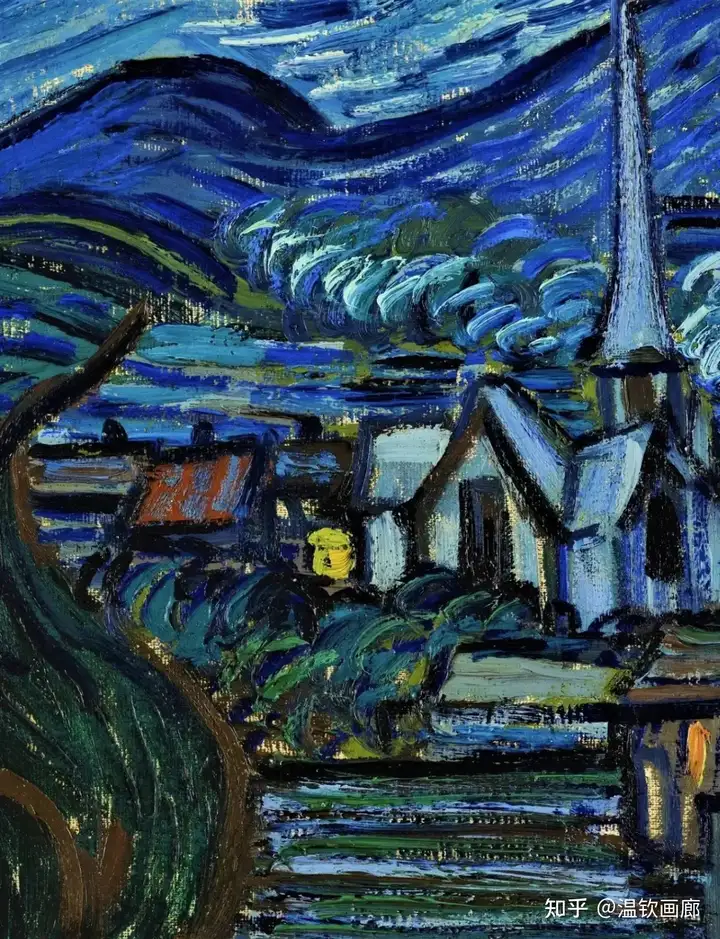

1889年《星月夜》(星空)美国﹣纽约现代美术馆

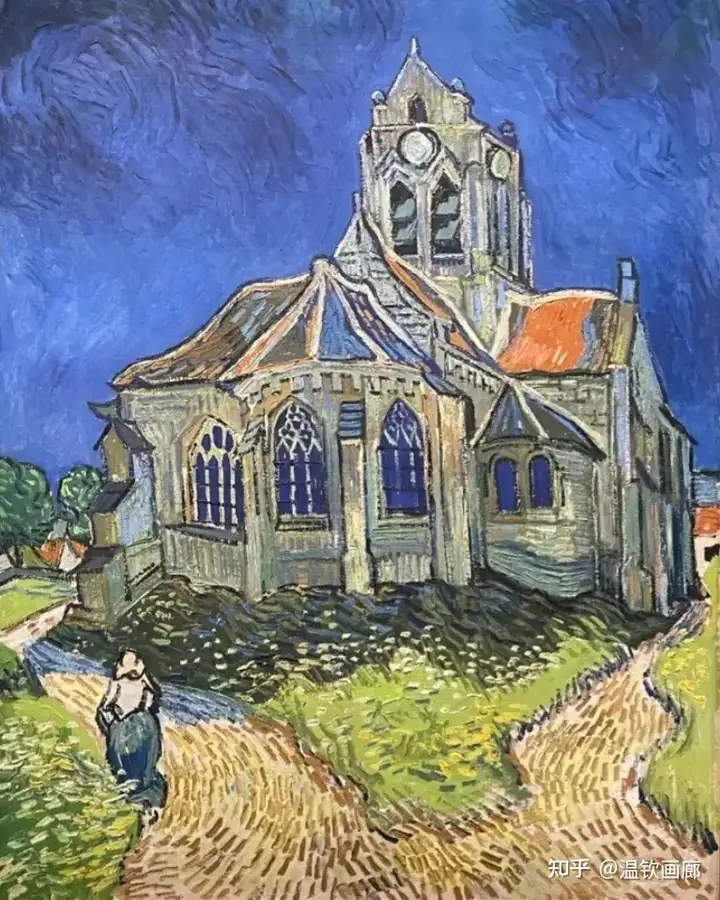

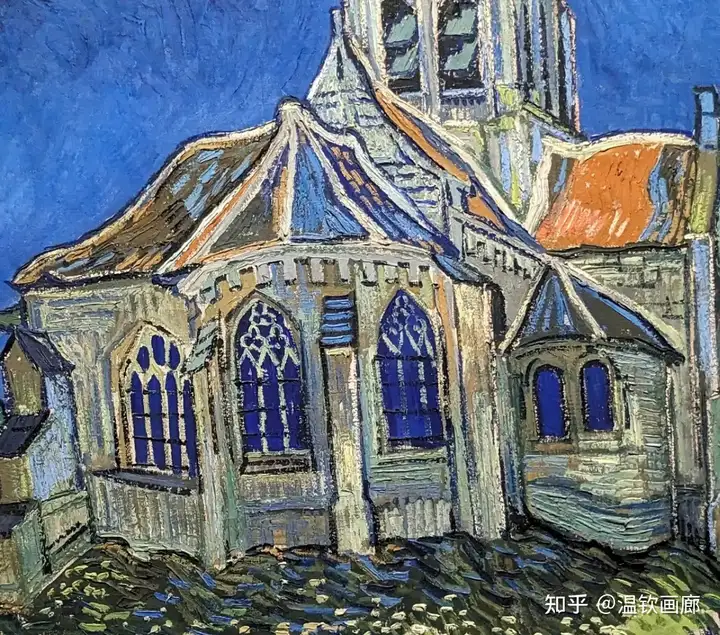

1890年 《奥维尔的教堂》奥塞美术馆藏

奥维尔的教堂连同其它奥维尔的茅草屋、奥维尔市政厅等作品是梵高在北方的童年和青年时的回忆。

教堂呈现着紫罗兰色调,彩色的玻璃窗上闪着亮光,紫色和橙色相间的屋顶映衬着纯蓝色的天空。

画面的前面有着一些绿色植物和鲜花,粉红色的阳光照射在地面上,这如梵高的墓地和老教堂等绘画拥有着相同的表现手法,不过这里的色彩表现力更为强烈、丰盛。

1890年 《奥维尔的绿色麦田》72.39x91.44cm 布面油画 华盛顿国家美术馆藏

在梵高生命中的最后几个月里,《奥维尔的绿色麦田》被画了出来。他写道,回到法国北部是一种返乡,一种对精神状态的和平恢复,南方充满活力的炽热色彩被绿色、蓝色的冷色调和柔和的色调所取代。

这幅作品确实很奇特,除了草地、道路和天空之外,没有清晰的主题,没有农民或马车,没有农村建筑。相反,纯净的植物被风吹起。三分之二的构图由丰富的绿色和蓝色组成,点缀着黄色的花朵。正如他在阿尔勒和圣雷米周围的乡村完成的画作一样,梵高在这里描绘了一幅“纯净”的风景。

在奥维尔的绿色麦田中,梵高充满活力的笔触描述了在微风中的草茎,它们的起伏仿佛编织而成,田野、道路和天空则在右侧交汇。在那里,风中摇晃的麦田被定格;头顶,云在旋转。

1890年 《奥弗斯的房子 》布面油画 76cm x62cm 美国波士顿美术馆藏

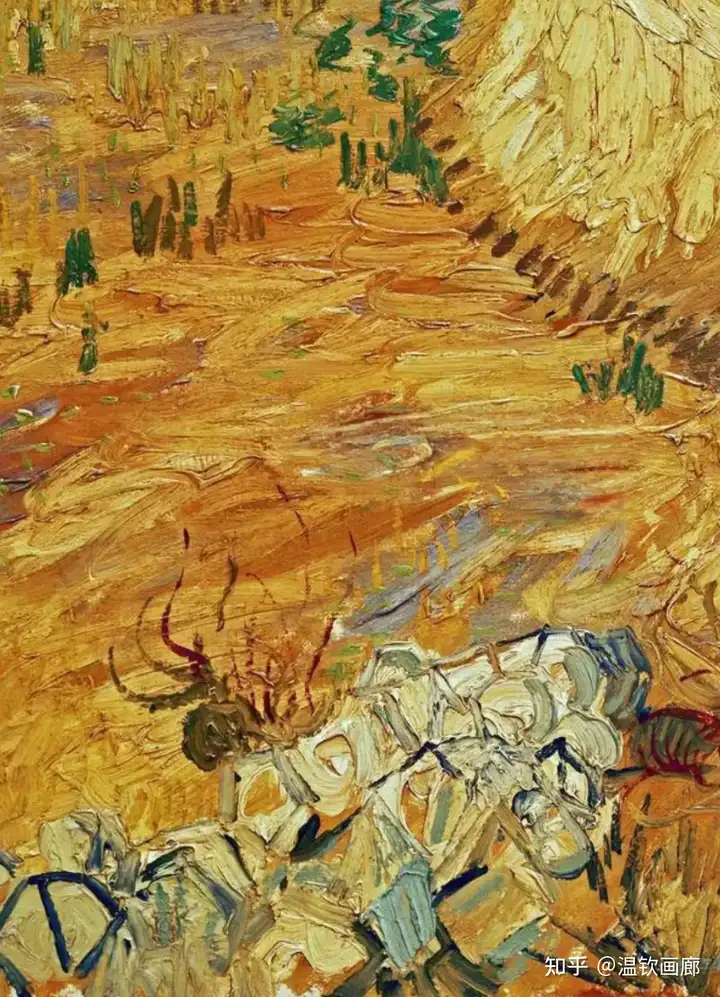

1889年 《峡谷》 布面油画 73cm x 92cm 美国波士顿美术馆藏

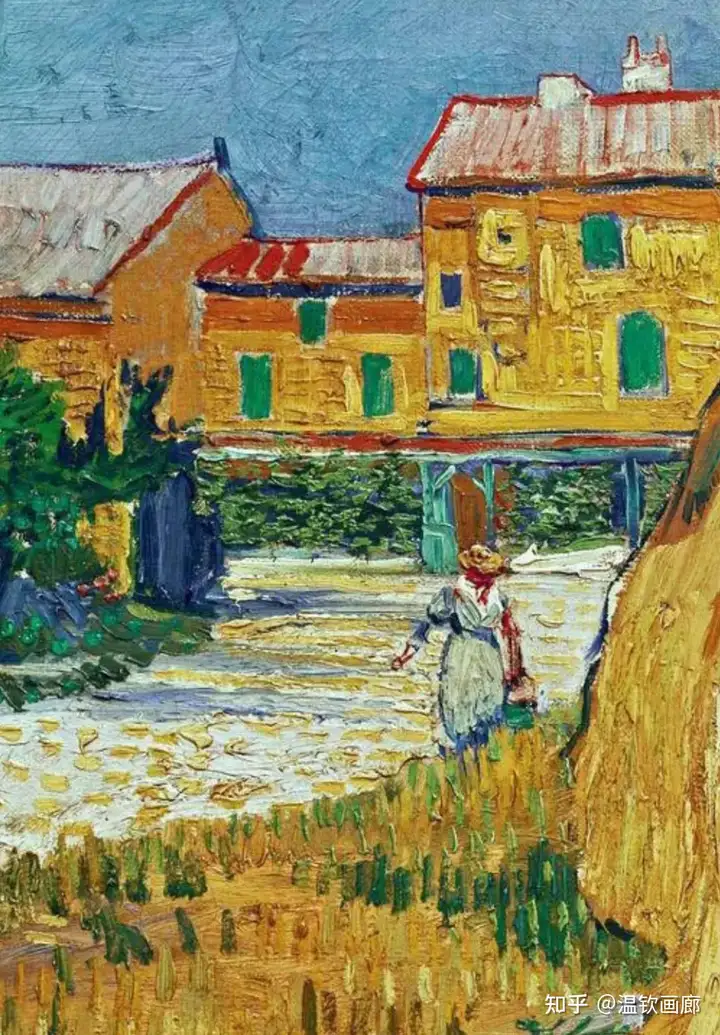

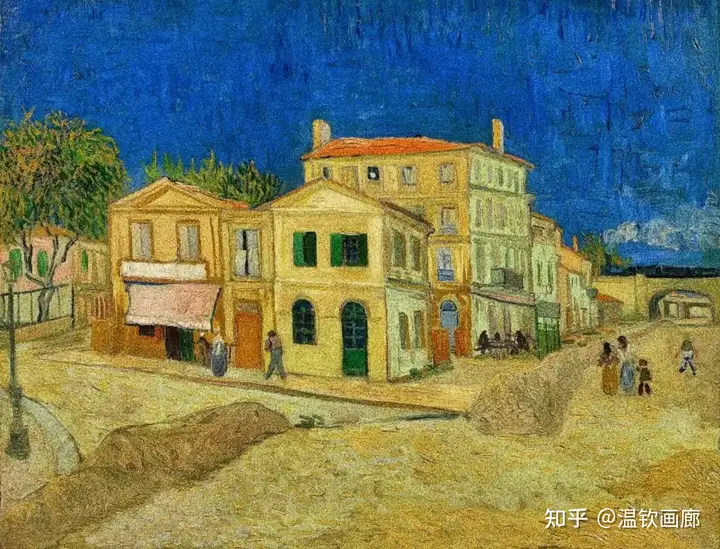

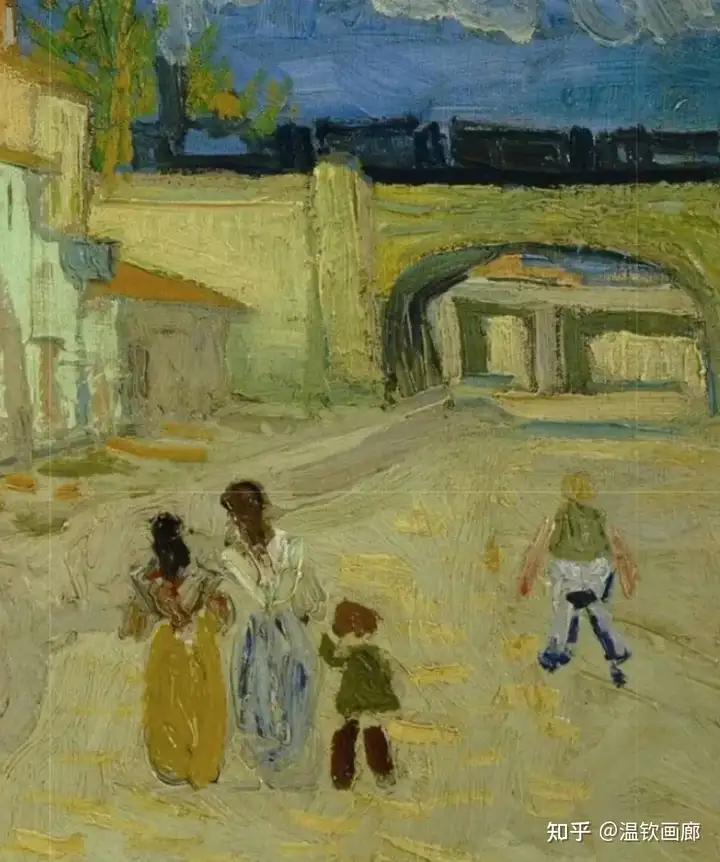

1888年 《梵高在阿尔勒的家》 72 x91.5 cm 荷兰梵高博物馆

1888年初,梵高对巴黎繁杂的都市生活产生了厌烦。梵高渴望乡村的宁静、阳光和“日式”风景的光线及色彩。为此,他将希望寄托在法国南部的普罗旺斯。

1888年2月20日,在坐了一天一夜的火车之后,梵高终于到达了隆河上的小镇——阿尔勒。5月梵高在阿尔勒租了一间旅馆居住,因为它的外壁涂成了黄色,故被称为“黄房子”。

在这幅作品中,画面左侧的是一家杂货店和公共花园,有遮阳篷的餐厅是房东太太的,右侧的建筑即是梵高的住所。

梵高的黄房子有两层,正面的窗户被涂成绿色和黄色。

一楼的两个房间是工作室和厨房,二楼靠左的窗户里是梵高的房间,靠右的窗户是高更的房间。

在画面最右方,是一座铁路桥。铁路桥后住着邮递员鲁林一家,他们经常成为梵高画中的模特。

这幅图画的主题不是光,而是感情。梵高的第一个念头是想把它画成一幅夜景画:窗口亮着,空中繁星闪烁,可是在定稿中,他蓄意强调阳光通过巨大的空隙流进屋内的黑暗,所以整幢房子发出光亮。

梵高很早就向往“艺术家的乐园”,因此他希望这个家能成为他的“未来画室”,为此他还特意买了12把椅子放家里。此外梵高还希望能够尽快地接他的朋友高更来一起生活。

梵高在这里居住至1889年4月,梵高去世几年后,这里改成了酒吧,1994年二战时期被炸弹摧毁,如今这里是一个粉色的四层楼,有一间名叫“梵高终点”的旅馆,挂着梵高的肖像和《向日葵》。

《吉诺夫人肖像》

吉诺夫人是梵高黄房子时期的邻居,她是梵高画作中夜晚咖啡厅的老板娘。

《约瑟夫·魯林肖像 》荷兰鹿特丹布尼根博物馆

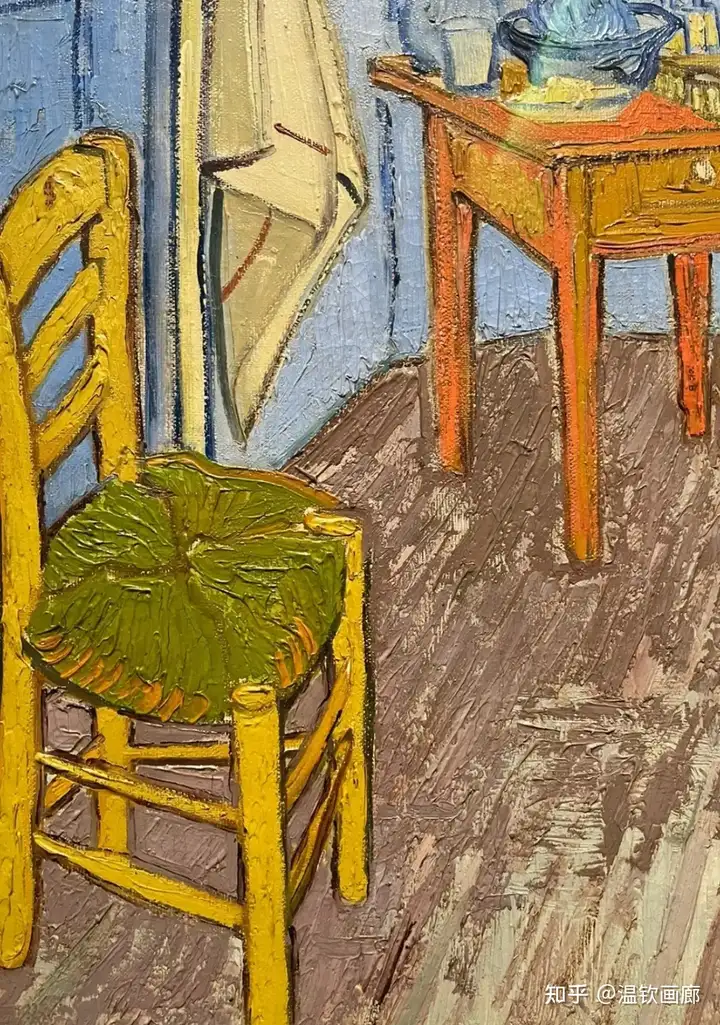

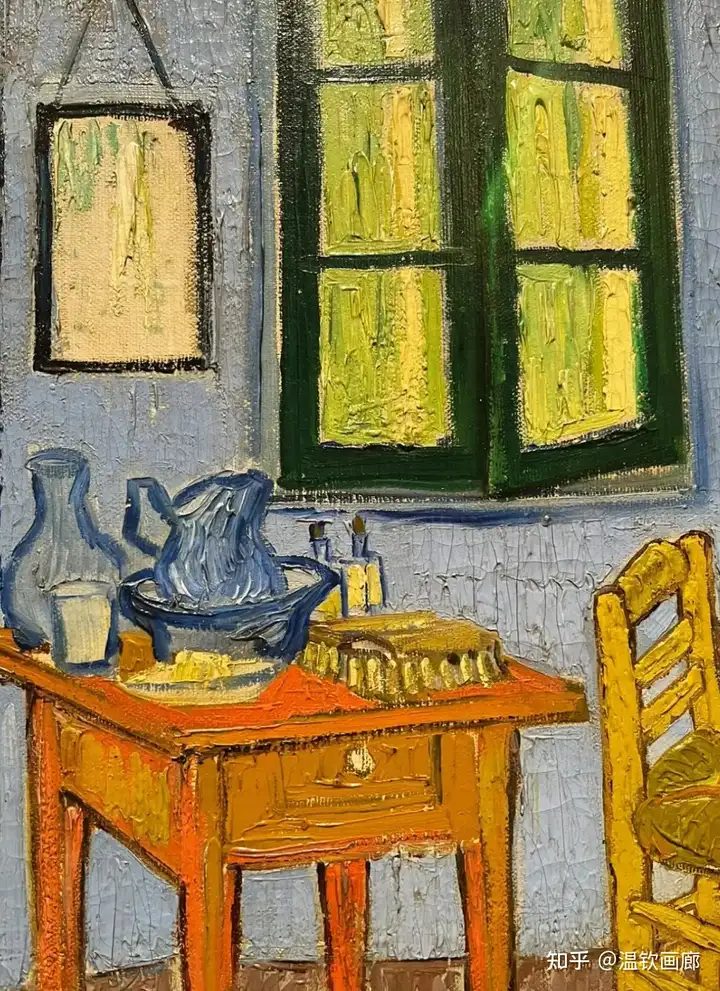

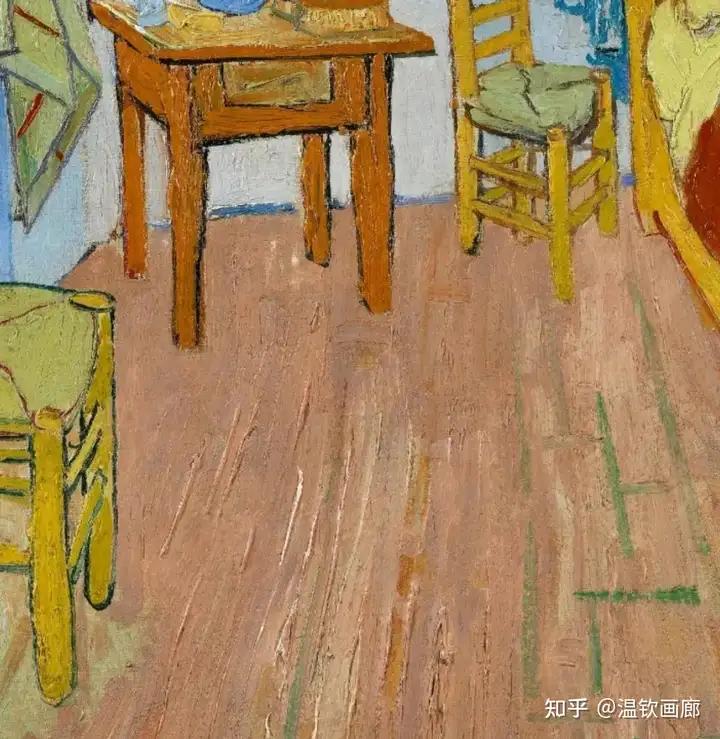

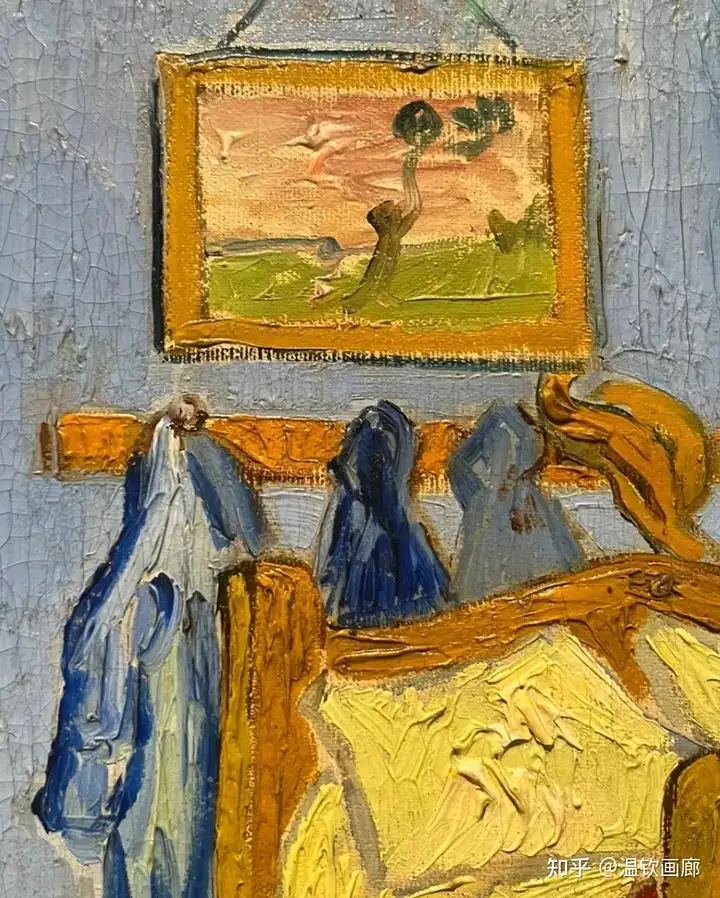

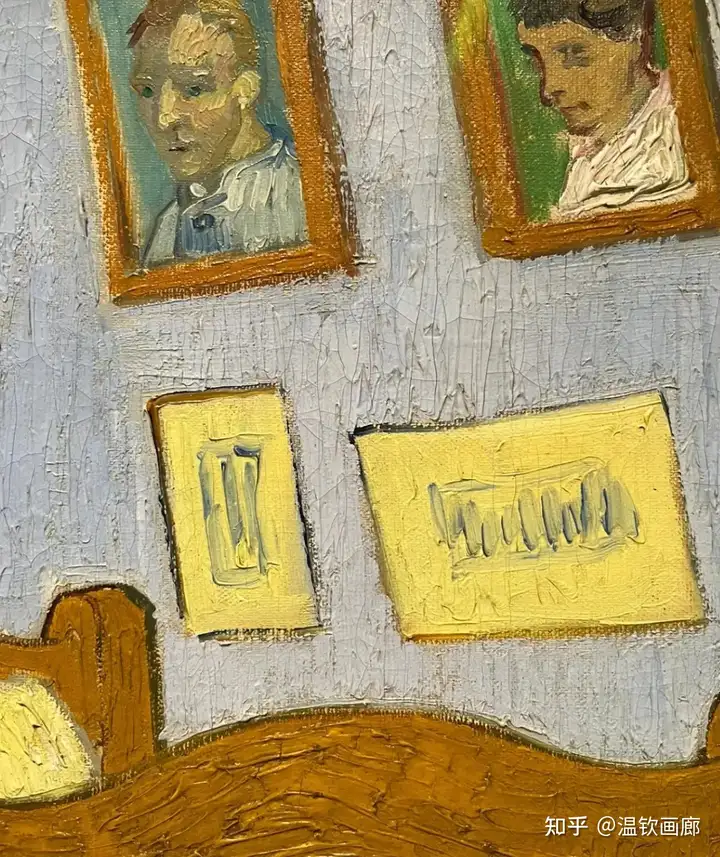

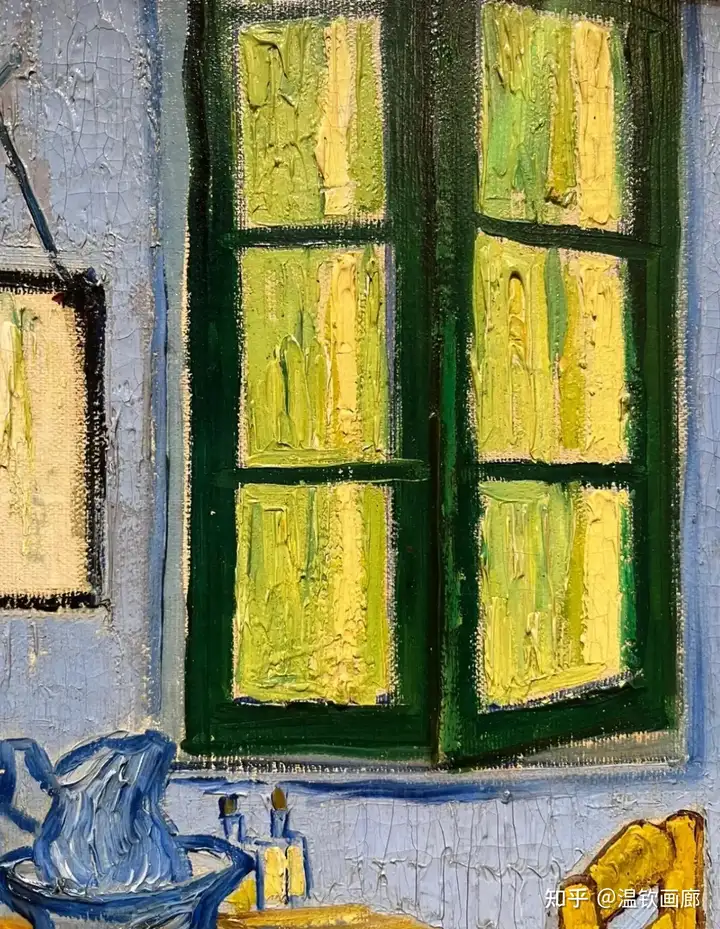

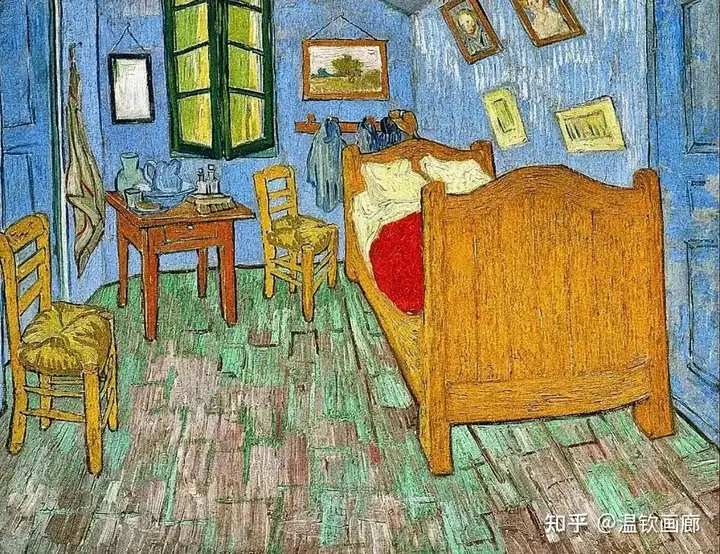

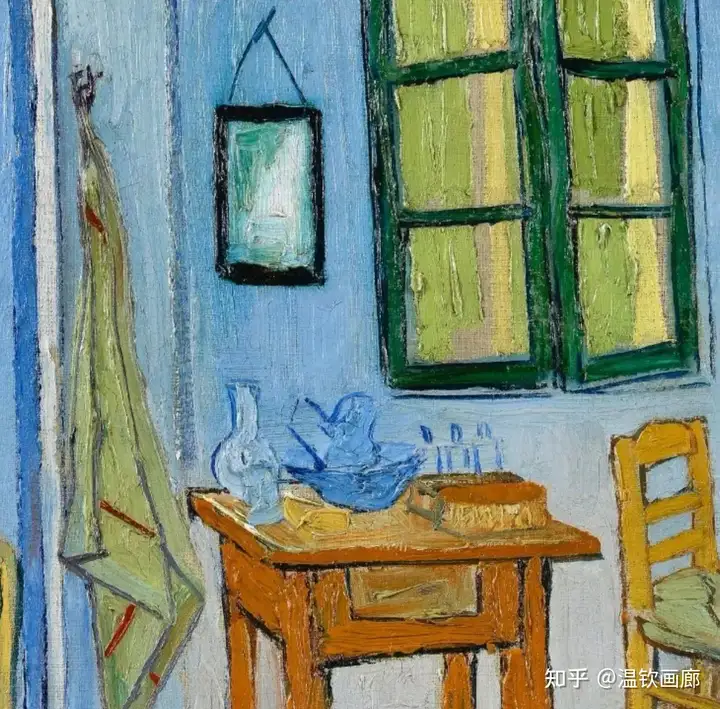

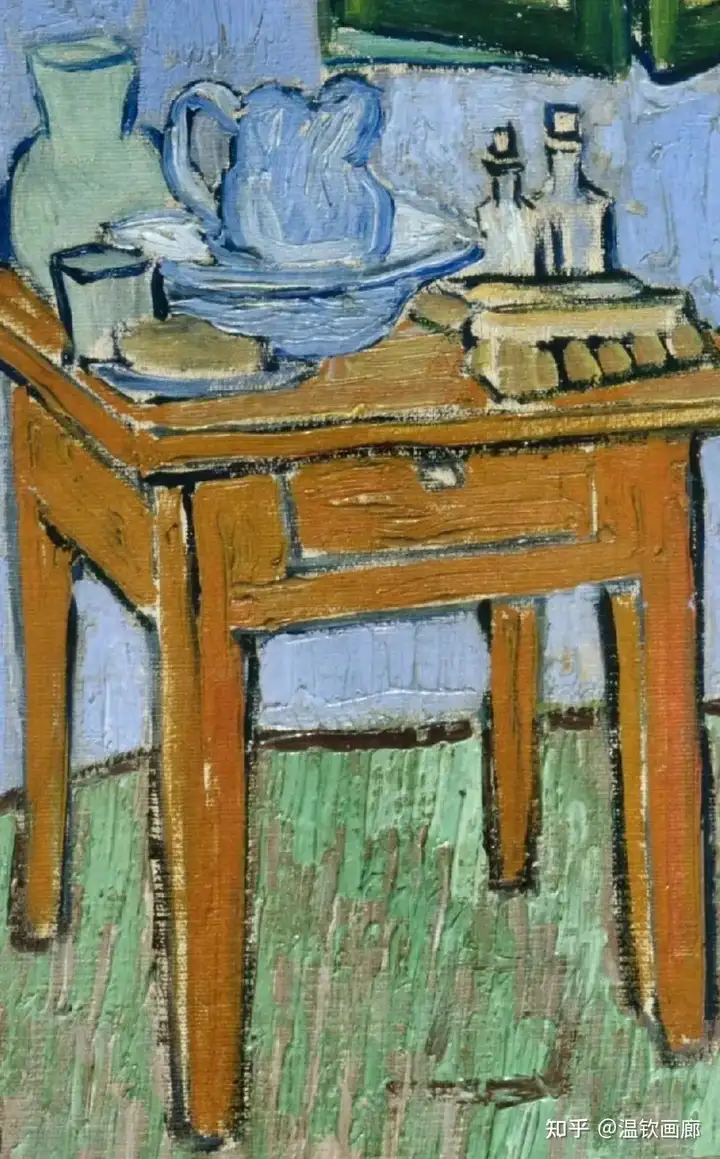

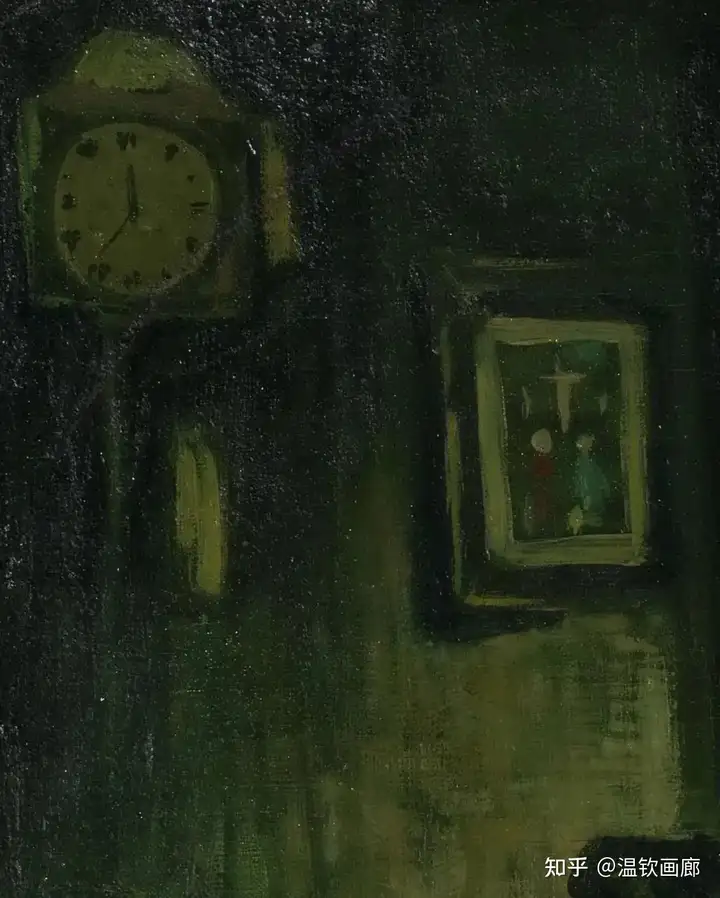

1888年《梵高在阿尔勒的卧室 》 布上油画 72×90cm 梵高博物馆藏

1888年初梵高从巴黎搬到了法国南部的阿尔勒,10月,在搬进阿尔勒的“黄房子”后,梵高随即创作了该画作。

该画作共5个版本,都是同样绘制了梵高在阿尔勒的卧室模样,其中包括3个油画版本和2个素描版本。

这是梵高为阿尔勒的黄房子所画的唯一一张内景画。在梵高37年的生命中,有过37个住所,只有该卧室让梵高反复描摹。

梵高之所以画出自的房间,主要是想让他的弟弟西奥看到他目前的生活情况。朴素的床、椅子和洗脸用具等,都是真实的生活写照。画中的空间与他的风景画处理的方式相同,都采用后退空间感。色彩对比鲜明,让人产生愉悦感。

这幅作品是宁静、和平的象征,但给人一种旋转的感觉,从梵高画的角度来看,所有的墙壁和装饰带有视觉冲击的感觉,给人以在波涛汹涌的大海上船舱里的印象。

奇怪的是两把椅子对着一张笨重的木制床,家具阻挡着两扇紫色的门,墙上的画给人感觉几乎随时都会掉下来,

而且墙壁本身不是方形的,斜角的天花板和黄色的百叶窗显得非常困乏,整个房间似乎都拥挤到后面窗口边上狭窄的一块地方。

1889年《梵高在阿尔勒的卧室》72cm x90cm 美国芝加哥艺术协会藏

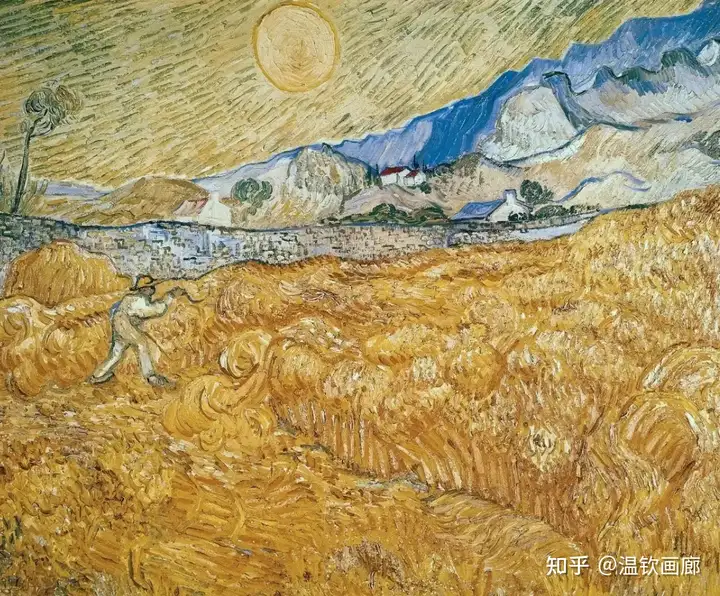

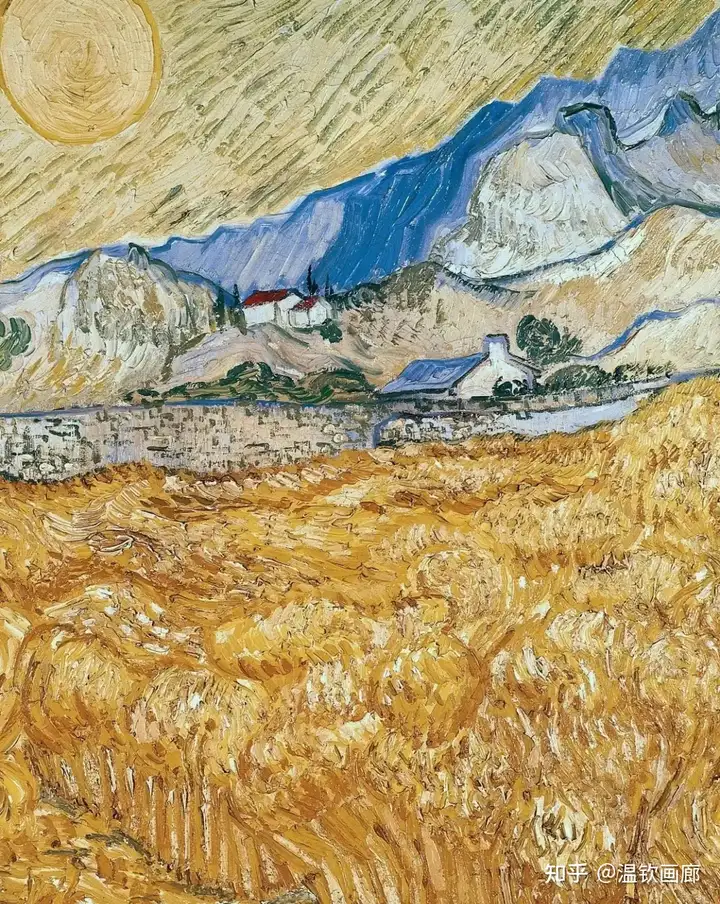

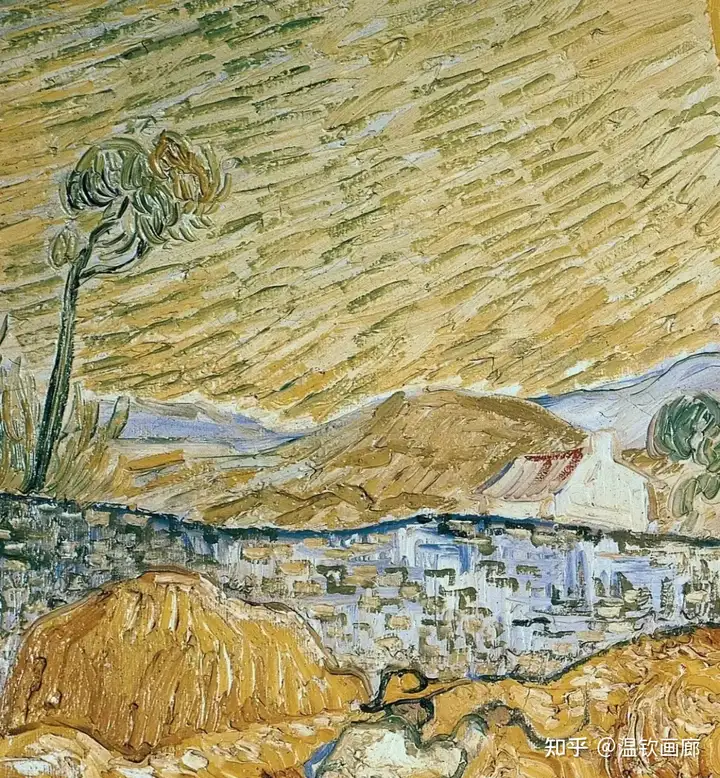

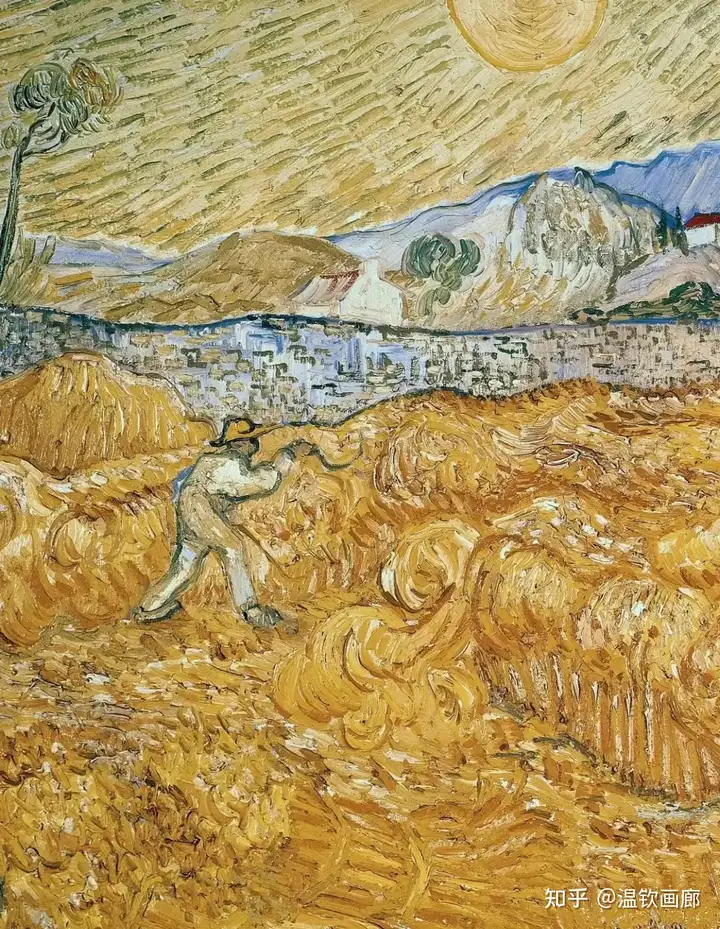

1889年 《麦田里的收割者 》布面油画 50.5x100.5 cm 梵高博物馆藏

这幅画是梵高在法国的精神病疗养院里创作的,那时主要是临摹他喜欢的一些画家的作品,也有少数自己的创作,这便是其中的一副。

梵高本人对这幅画的介绍:这是我的一幅收割者的习作,画面一片黄色,我着色很厚,但画的主题却简单而美丽。

一个模糊的身影,像个魔鬼,在炎炎烈日下,辛苦地完成他的工作。

我在画里可以看到死亡,就是说人最终也会像麦子一样被收割。可以说,这与我之前画的播种者的形象相反,但是……这样的死亡并不哀伤,它放生在光天化日之下,太阳给万物洒下了一片金色。

1890年 《乌鸦群飞的麦田》 梵高博物馆藏

《乌鸦群飞的麦田》创作于1890年7月,是梵高自杀之前创作的一幅油画作品。

描绘的是法国瓦兹河上奥维尔镇周围乡下麦田的情景,画面极度骚动,绿色的小路在黄色麦田中深入远方,这更增添了不安和激奋情绪,这种画面处处流露出紧张和不祥的预兆。在完成《麦田上的鸦群》之后的两个星期,梵高举枪自尽。

1888 《盛开的杏树》 梵高博物馆

1888年《收获》梵高博物馆馆

1888年《莱斯附近的海景》44.0 x 53.0cm 梵高博物馆藏

《莱斯附近的海景》是梵高完成于1888年夏天的一幅海景作品。

面对面对突如其来的暴风,梵高依旧站在莱斯附近的海滩上,一边作画,一边抵抗海风肆虐,他用粗线条和明亮的金黄色、白色表现暴风雨来临前咆哮、激荡的大海,直接把颜料挤到画布上,以此表现海浪的动感和力度。

1890年《盛开的杏树》73.5x92 cm 布面油画 梵高博物馆藏

《盛开的杏花》是梵高送给弟弟和弟妹庆祝小侄子出生的贺礼,在杏花盛开时节出生的小侄子后来成为梵高博美术馆的创办者。

梵高去世后的半年内,他的弟弟健康状况恶化,随后也去世了。梵高生前穷困潦倒,是弟弟的资助和支持让他能够专心作画,而他去后,弟弟伤心之至亦伤身。

弟弟去世后,梵高的弟妹尽毕生精力将梵高的作品发扬光大,使之举世闻名。后来,又将梵高弟弟的墓迁到梵高墓旁,让其与亲爱的哥哥相伴左右。

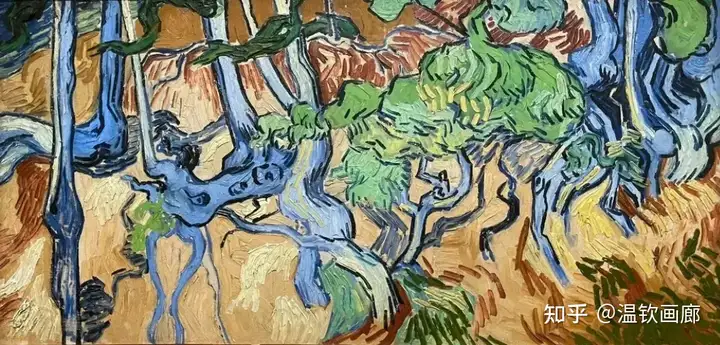

1890年《树根》梵高博物馆

这幅《树根》被学界认定是梵高身前绝笔之作。是在自杀当天上午绘制,似乎没画完,以抽象的方式描绘了交织、缠绕、深扎的多瘤节树根和树干。画中这些榆树似乎快要从石灰墙边倒下,已经松垮散乱。

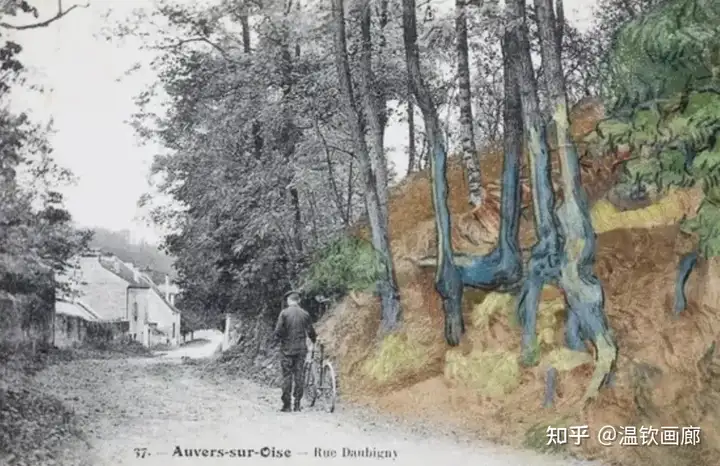

前几年有研究人员通过一张早期明信片,在法国瓦兹河畔奥维尔小镇,精确定位了这幅画的地点,离梵高住处仅150米,步行两分钟。

这张明信片上有一个骑自行车的路人,后面是陡峭的树坡,这与《树根》惊人地相似。在比较了这幅画和1900-1910年的明信片之后,确认它们是同一处地。

明信片上的树桩和树根残痕已经被新生的植物所覆盖。斜坡随后被部分清理,露出了画作中所描绘的树木主体部分的鲜明轮廓。

山坡的形状、树根、它们之间的方位关系,地表的构成以及裸露陡峭的石灰石表面。

1885年 《吃马铃薯的人》 布面油画 71.5x114.5cm 梵高博物馆藏

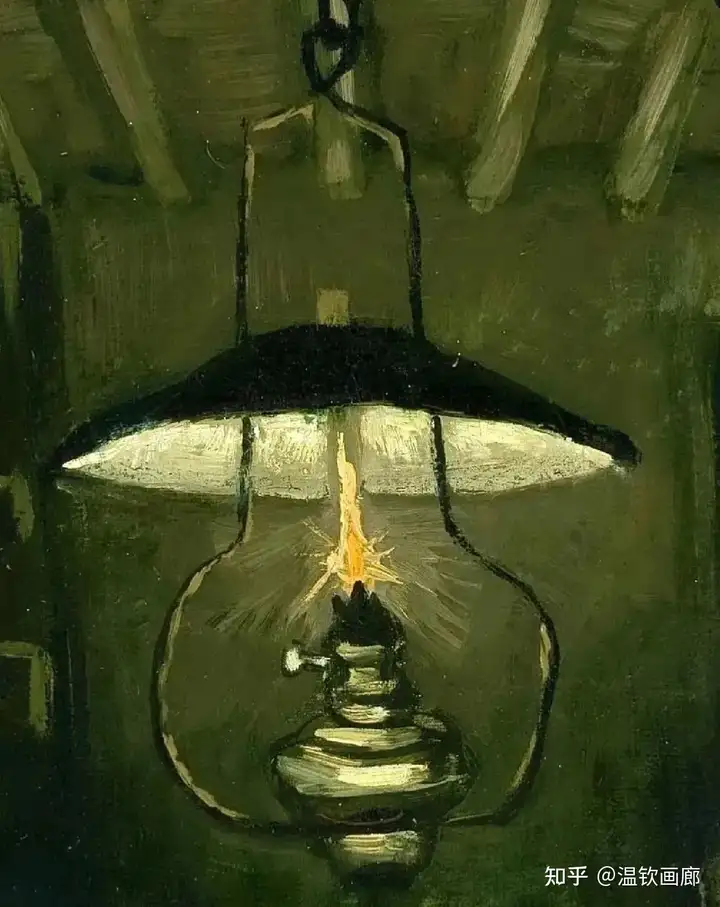

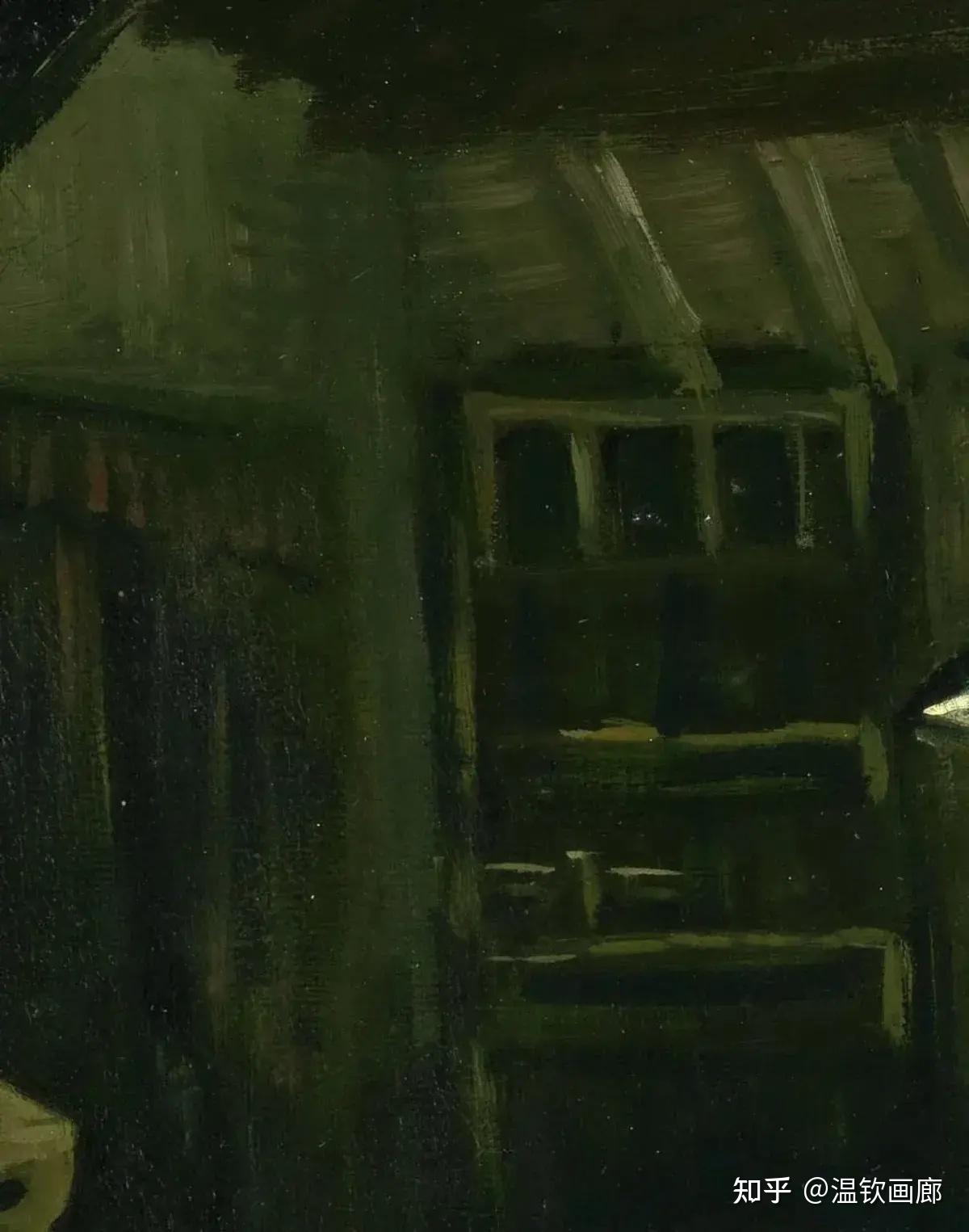

《吃马铃薯的人》创作于1885年,是梵高接触印象派之前的最重要作品,作品描绘了农民一家人在有着昏暗灯光的房间里吃土豆的情景。

画中右手边的老妇人,眼睑下垂,脸和手布满皱纹、凹凸不平,

生活的重压剥夺了她全部的生趣,她机械地倒着手中的咖啡,目光不与餐桌上的任何一个人交接;

画中左手的中年男子,他小心翼翼地注视着对面的母亲,似乎为自己的胃口充满了负罪感。

昏黄的灯光下,围坐在餐桌边的一家人眼中却仍然透露出饥渴的神情。

桌上悬挂的一盏灯,成为画面的焦点,昏黄的灯光洒在农民憔悴的面容上,使他们显得突出。

低矮的房顶,使屋内的空间更加显得拥挤。

灰暗的色调,给人以沉闷、压抑的感觉。

梵高自己称这幅画是“表现主义的诞生”。有人指责他这幅画中的形象不准确,而他的回答是:“如果我的人物是准确的,我将感到绝望,……我就是要制造这些不准确、这些偏差,重新塑造和改变现实,是的,他们能不真实,你可以这样说--但是比实实在在的真实更真实。”

与前面以织布工为题材的作品相比,这幅画的明显不同在于人物成了主角。虽然因为离模特太近,导致透视比例产生了偏差,但是,梵高在这幅画中加入了自己的主观情感,而不再拘泥于写实主义的“冷静旁观”。一家人身处如此悲惨境遇,却是那样的安详和平静,令观者对人生、对命运产生无限的感慨。梵高说:“我要努力学会的,不是画一个比例正确的头像,而是画出生动的表情。简单地说,不是描摹没有生命的东西,而是画鲜活的生活。”

1886年《两只鞋》荷兰阿姆斯特丹梵高美术馆

1889年 《园丁》意大利国家现当代美术馆藏

1890年《加歇医生》巴黎奥赛博物馆

《加歇医生》创作于1890年6月,1990年5月15日《加歇医生》在纽约克里斯蒂拍卖行以8250万美元成交,创下了当时艺术品拍卖价格的世界最高纪录。这是梵高为照顾自己的医生加歇医生画的一幅肖像。

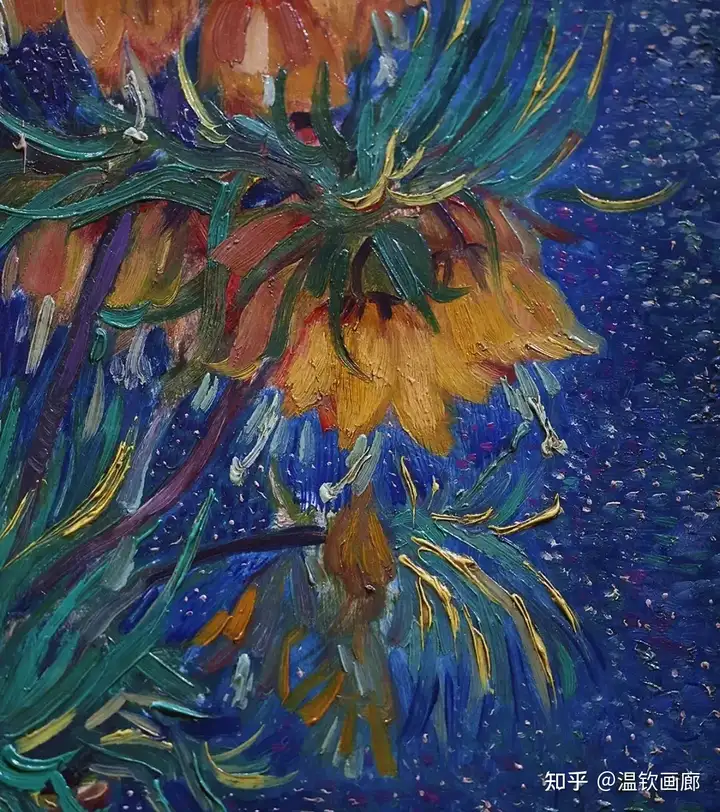

1887年 《铜瓶中的皇冠贝母》 奥赛美术馆

左上角的签名,是梵高在画作完成后以坚硬物体(很可能是笔杆)直接在油彩上划出来的。

1889-1890年间 《午睡》巴黎奥塞美术馆藏

这幅画是梵高在圣雷米精神病院时,对米勒的《沉睡》进行的临摹和再创作,表现了一种劳作后休息的午睡场面。

梵高曾表示过他最喜欢的画家是米勒,因此梵高早期的作品有相当一部分是临摹米勒的作品,尤其是版画,他把版画画成油画。

让·弗朗索瓦·米勒是19世纪法国杰出的现实主义画家,以描绘农村主题见长,他创作的作品以描绘农民的劳动和生活为主,具有浓郁的农村生活气息。

午睡 米勒

1890年《第一步》布面油画 72.4x91.1cm 美国纽约大都会美术馆藏

这幅油画作品临摹自米勒的同名作品《第一步》,是梵高最受欣赏的作品之一。

在梵高生命的最后一年,住院养病的这段时间他临摹了20多幅米勒的画作,《第一步》就是其中一幅。

据梵高传记中记载,他一直将米勒的作品看成自己的绘画检验标准。

亲密的家庭场景具有普遍的吸引力,和谐的配色方案是梵高最终的典型风格。这幅画充满了他对大师米勒的景仰,也流露出他长期以来对温馨家庭生活的向往,遗憾的是这从未实现。

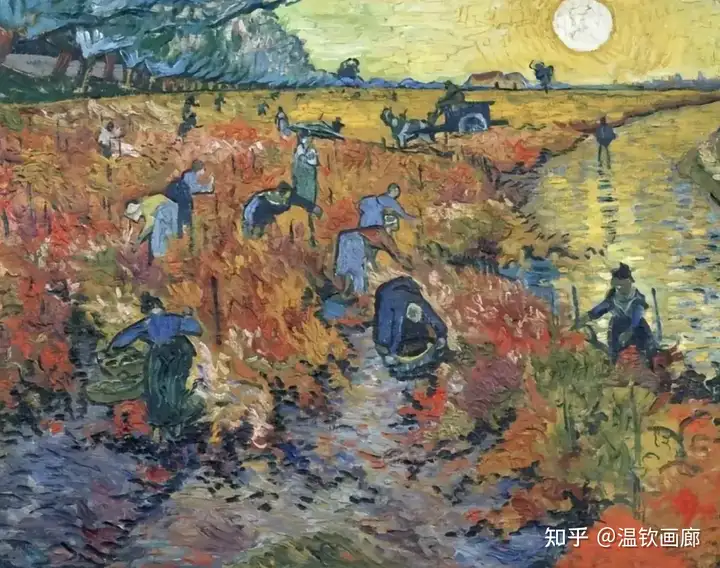

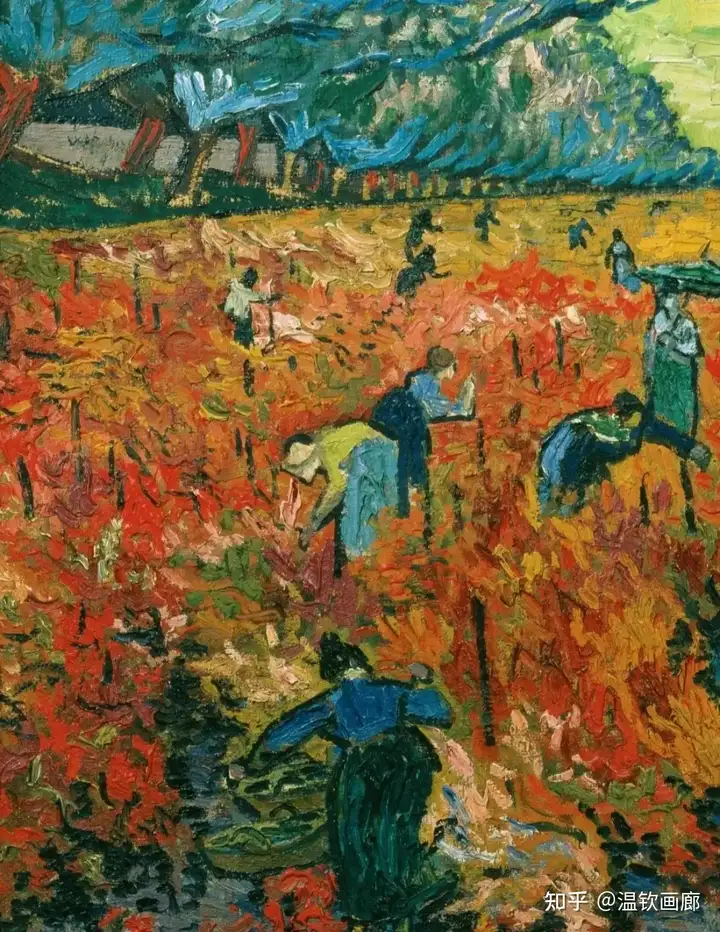

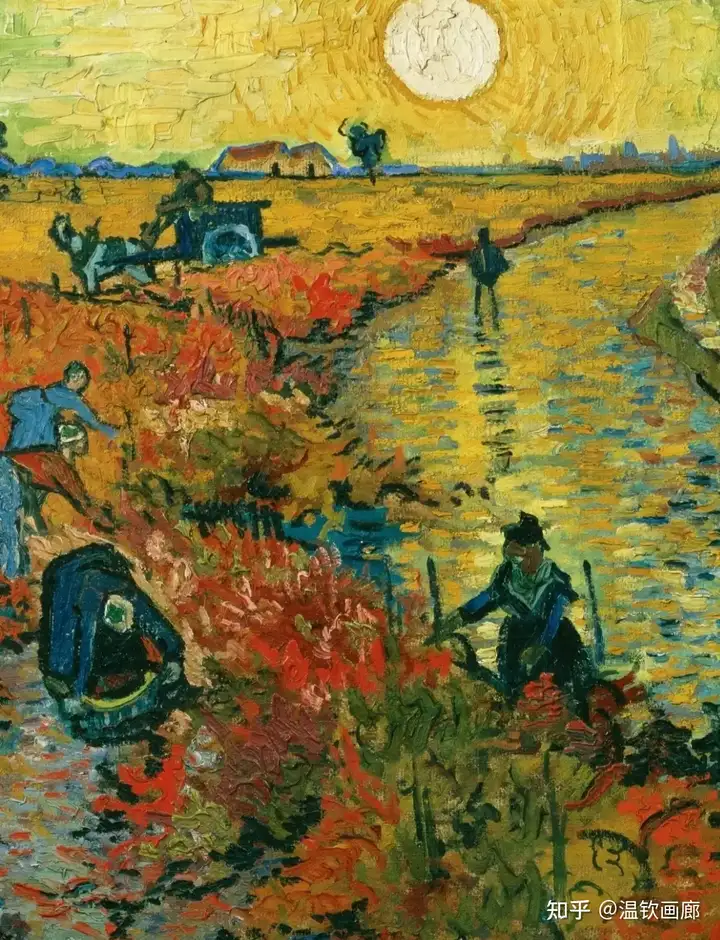

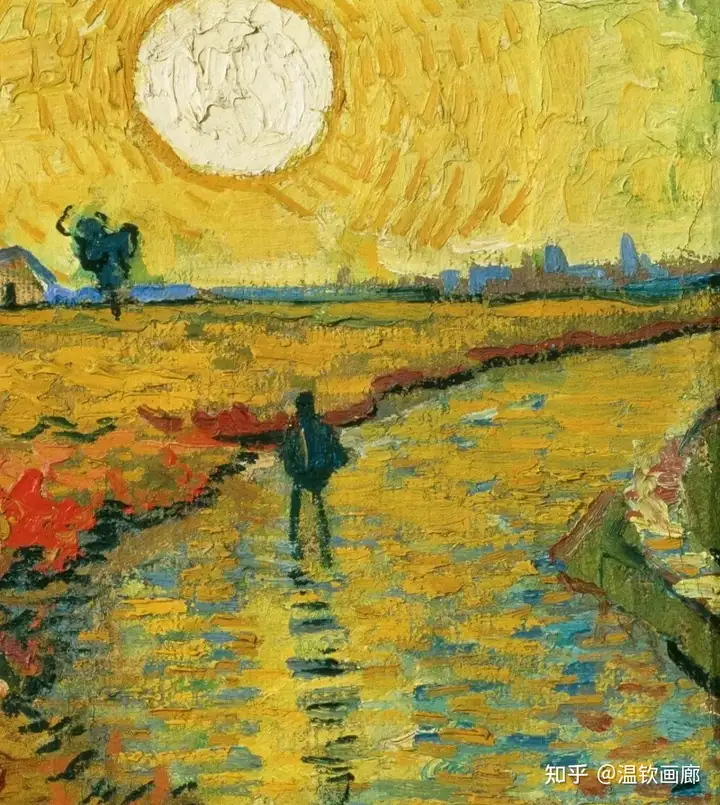

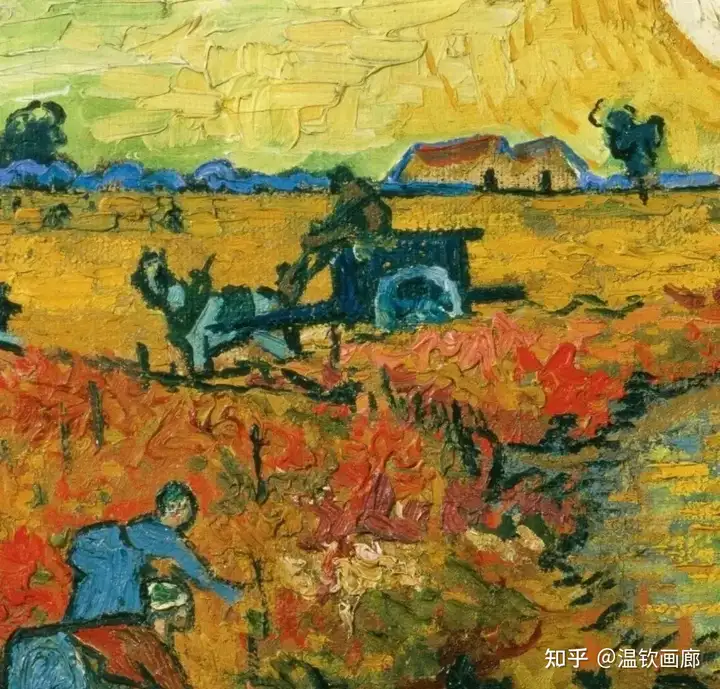

1888年《红色葡萄园》莫斯科普希金博物馆藏

这幅画是梵高一生中唯一卖出的一幅画。

1888年10月28日高更与梵高两人共同散步,他路经某葡萄园,被这儿的景色深深的吸引着,因而萌生出创作念头。

在画作完成的15个月后,提奥的友人莫斯协助梵高把《红色葡萄园》等作品带到比利时的布鲁塞尔,参加“1890年1月开幕二十人联展”。

在展览期间,画家波克的妹妹安娜以400法郎(约相当于现今1000美金)把《红色葡萄园》买下,这是梵高在生时唯一幅能够卖出的作作品。分析相信,安娜之所以买下该画除了是因为她喜欢以外,还有她想帮助穷困的梵高以及令她的哥哥觉觉得高兴。此后,安娜把这画藏在家中,以供自己和到访的友人欣赏。1906年,她以1万法郎把画作卖出。同年,俄罗斯商人购入该画,并把它藏在位于莫斯科的家中。

1948年,《红色葡萄园》是转移到普希金博物物馆的作品之一。它被嵌在在一个华丽的金色框架里。这幅画框可能是莫罗索夫在在1909年获得的。它已成为这幅绘画历史的一部分,因此不太可能改变。

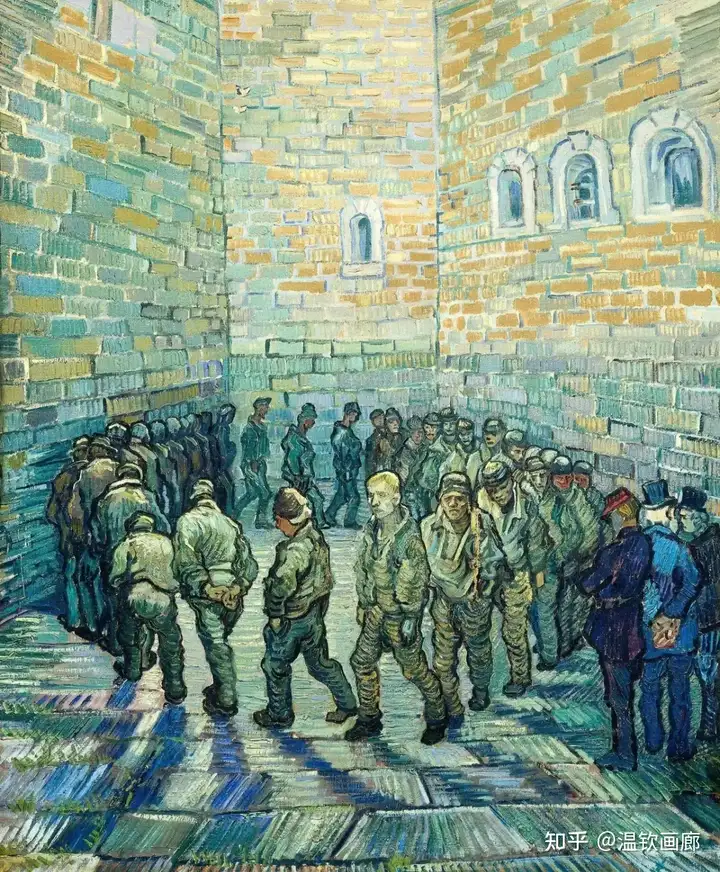

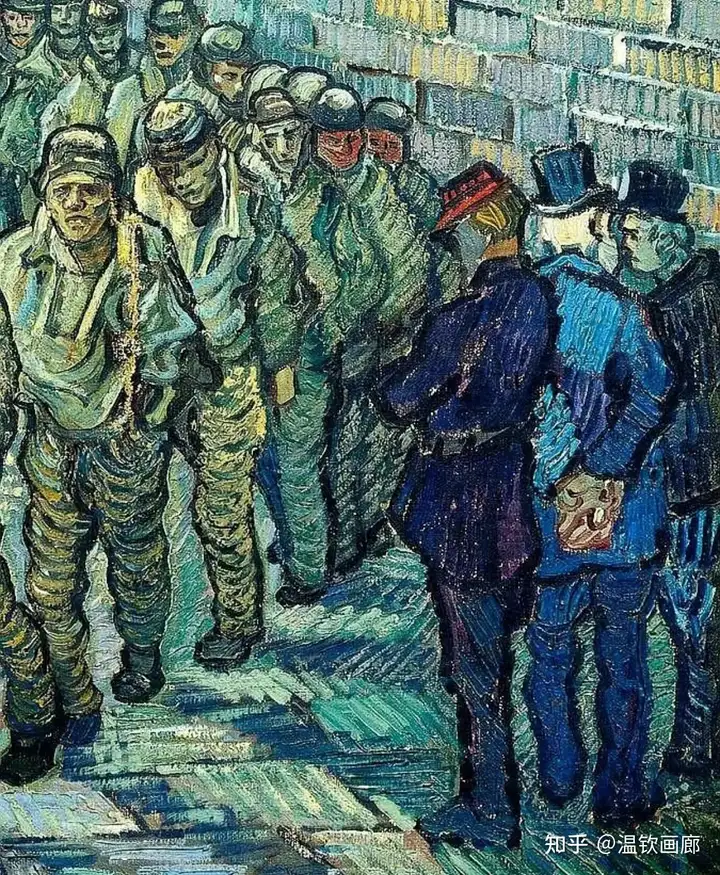

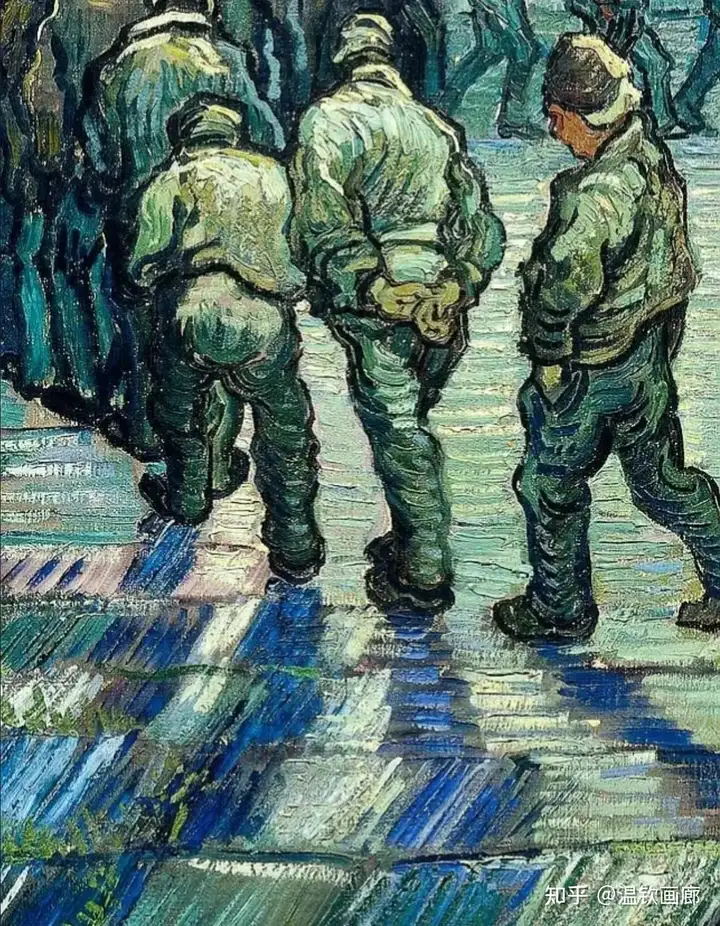

1890年《放风的囚犯》俄罗斯联邦普希金国家美术馆藏

梵高曾被别人指责为“疯子”并因此入狱,后来在1890年2月,梵高创作了这幅画,不久在法国的一家咖啡馆里,梵高第一次会见了作家漠泊桑,漠泊桑对这幅画赞叹不已,他当时就评价说“一幅画比一打小说还有价值。”

在梵高的画中,它是一个由高墙围成的方方的不见天的天井,中间则是一群绕着圈走路的囚犯。这是梵高在圣雷米根据黑白画册,重新上色,进行的再创作。

圣雷米病院由一个十二世纪时的修道院改建而成,隐修室和病房都位于其中。在地中海沿岸,修道院一直是幻想的家园,它把狂躁的艺术家与世隔绝,从而使他更好地去探索生命与艺术的深度。可是,最初的平静之后,梵高很快就意识到这个避难所是一个惩罚的场所,而非使人愉快。

1888年《普罗旺斯的农舍》美国华盛顿国家艺术博物馆藏。

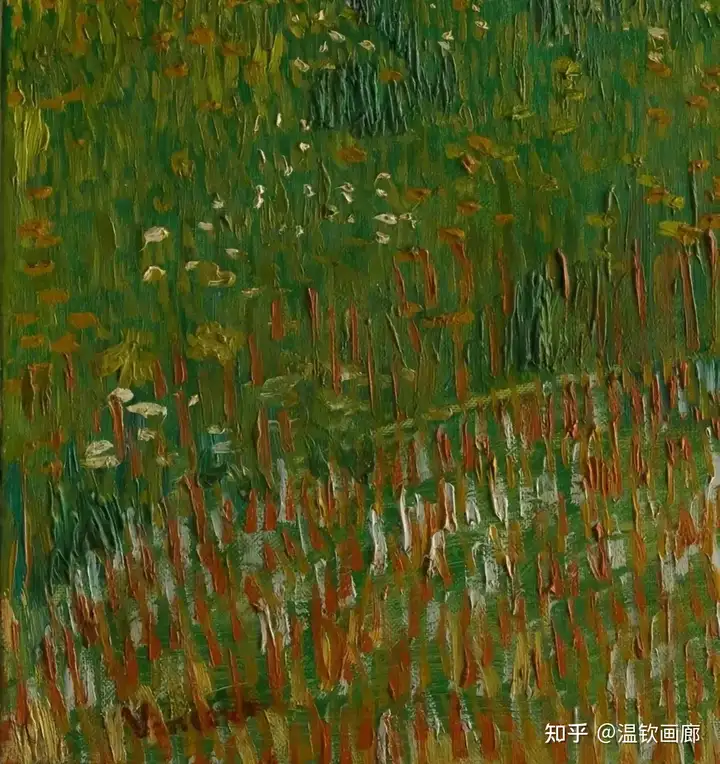

1890年《长草地与蝴蝶》布面油画 英国国家美术馆藏,1926年通过考陶尔德艺术基金赞助购入。

此幅作品是梵高在法国南部精神病院所作。

1889年5月至1890年5月,梵高因精神状况不稳定,在法国南部的精神病院就医。情况好转时,院方允许他在医院的一些特定场所作画,其中包括一片梵高所称的“废弃花园”。此间他创作逾150幅作品,其中诸多素描和油画作品都描绘了这片人迹罕至的花园。

此幅作品也同样聚焦于这片草地,浓墨重彩的笔触在不同方向上彼此叠加,呈现出生机盎然的景象。几只白蝴蝶在绿丛中飞舞,通往远方的小径给人以无限遐想。

1889年《两只螃蟹》英国伦敦国家美术馆

温钦画廊私洽代理国际顶流艺术家的原作(如果客户有其他特定艺术家作品的需求,我们会用海外艺术资源为您寻找): 巴勃罗·毕加索 Pablo Picasso,安迪.沃霍尔, 文森特.梵高Vincent Gogh, 亨利.马蒂斯Henri Matisse, 弗里达·卡罗 F.KAHLO, 格哈德·里希特 G.Richter, 威廉·阿道夫·布格罗 W A Bouguereau, 马克·夏加尔M. Chagall, 克劳德·莫奈 C.Monet, 伦勃朗·哈尔曼松·凡·莱因 Rembrandt, 圭尔奇诺 Guercino, 马蒂亚·普雷蒂 Preti, 翁贝特·波丘尼 U. Boccioni, 鲁西奥·芳塔纳 L.Fontana, 弗朗西斯·培根 F. Bacon, 让-米歇尔.巴斯奎特J.M.Basquiat, 拉斐尔·桑西 Raffaello, 卡纳列托 A. Canaletto, 保罗·委罗内塞 Veronese, 皮埃尔.奥古斯特.雷诺阿 P.A. Renoir, 保罗.塞尚P.Cezanne, 雷尼·马格利特 R.Magritte, 萨尔瓦多.达利 S. Dali, 阿梅代奥.莫迪利亚尼 A.Modigliani, 希罗尼穆斯·博斯 H.Bosch, 弗朗西斯科.戈雅 F.Goya, 彼得.保罗.鲁本斯 P.P. Rubens, 丁托列托 Tintoretto, 弗朗索瓦·布歇 F. Boucher, 安东尼·凡·克 A.Van Dyck, 弗朗西斯柯·德·苏巴朗 F. Zurbaran, 草间弥生, Kaws, 奈良美智, 赵无极等

庞明璇

庞明璇 未知

未知 张大千

张大千 黄琦

黄琦 测试用艺术

测试用艺术 胡江

胡江 陈维廉

陈维廉 魏新

魏新