- 资质:

- 评分:

1分 2分 3分 4分 5分 6分 7分 8分 9分 10分 7分

- 印象:

- 经营时间:16年

- 展厅面积:280平米

- 地 区:北京-通州-宋庄

中国国家博物馆的国宝文物

2024-05-04 11:15:43 作者:温钦画廊 来源:www.o2oart.cn

中国国家博物馆总用地面积7万平方米,建筑高度42.5米,地上5层,地下2层,展厅48个,建筑面积近20万平方米,是世界上单体建筑面积最大的博物馆。其中古代中国和复兴之路为固定展厅,其余为特色展厅和临时展厅。

中国国家博物馆有藏品数量143万余件,涵盖古代文物、近现当代文物、艺术品等多种门类,涉及甲骨、青铜器、瓷器、玉器、金银器、佛造像、墓志、玺印、书画、雕塑、漆木家具、砖瓦石刻、老照片、民族文物、民俗文物、革命文物等。

可以说,中国国家博物馆是一部华夏文明发展史。

古代中国石器时代(彩陶文化)

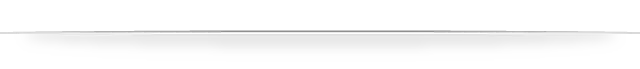

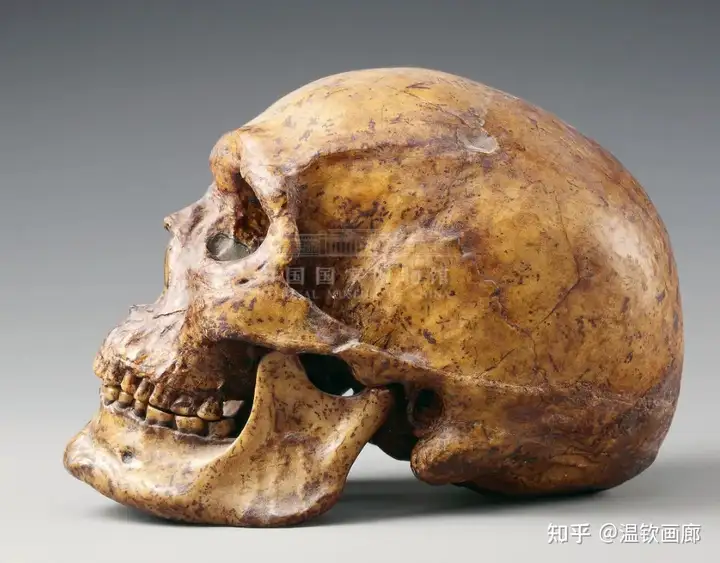

北京人头骨复制品

旧石器时代早期 距今约28-23万年颅长21.3厘米北京房山周口店出土

这件头盖骨的原物是1966年发掘北京猿人洞上部堆积时发现的一块枕骨,该枕骨恰好可与1934年和1936年在这个地点附近发现的两块颅骨碎片模型相拼合,复原出一个完好的头盖骨。这是现在仅存的北京直立人头盖骨,为一青年男子,脑量为1140毫升。

一件头骨的发现,会为我们提供更多的证据,研究我们人类的起源以及发展的轨迹。在此之前,考古学家认为我们人类起源于非洲,由非洲迁徙到世界各地,这种说法一直占据着主流;随着各地发现的猿人头骨,这种说法越来越站不住脚。关于人类的起源,时至今日,仍没有一个统一准确的说法。

舞蹈纹彩陶盆

新石器;马家窑文化

高14.1厘米,口径28厘米

1973年青海省大通县上孙家寨出土

马家窑文化是我们祖先生活在黄河上游的痕迹记录,发现了一些石器、玉器以及彩陶。《舞蹈纹彩陶盆》就是其中之一。此盆呈橙红色。上腹部弧形,下腹内收成小平底。口沿及外壁以简单的黑线条作为装饰。内壁饰三组舞蹈图,图案上下均饰弦纹,组与组之间以平行竖线和叶纹作间隔。舞蹈图每组均为五人,舞者手拉着手,面均朝向右前方,步调一致,似踩着节拍在翩翩起舞;又或是在祈祷祭祀。从这个时期开始,陶器在使用器皿的基础上,有个更多的艺术价值。

玉龙

新石器时代后期;红山文化

高26厘米

1971年内蒙古翁牛特旗赛沁塔拉出土

玉龙由墨绿色的岫岩玉雕琢而成,周身光洁,头部长吻修目,鬣鬃飞扬,躯体卷曲若钩。造型生动,雕琢精美,有“中华第一龙”的美誉。新石器时代很多遗址中都发现有类似龙形的遗存。这件玉龙用黑绿色玉制成,琢磨精细,具有相当高的艺术价值。龙是我们华夏文明的一种图腾,对龙的想象和敬畏一直伴着我们经过了几千年。时至今日,亦是如此。

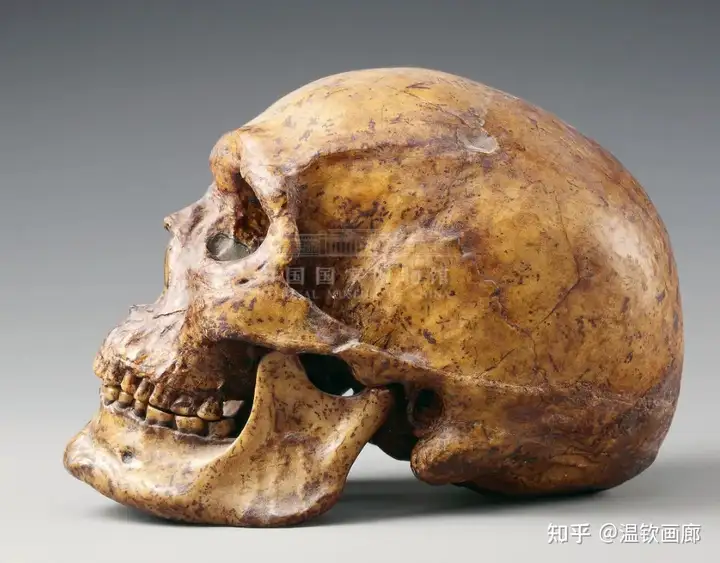

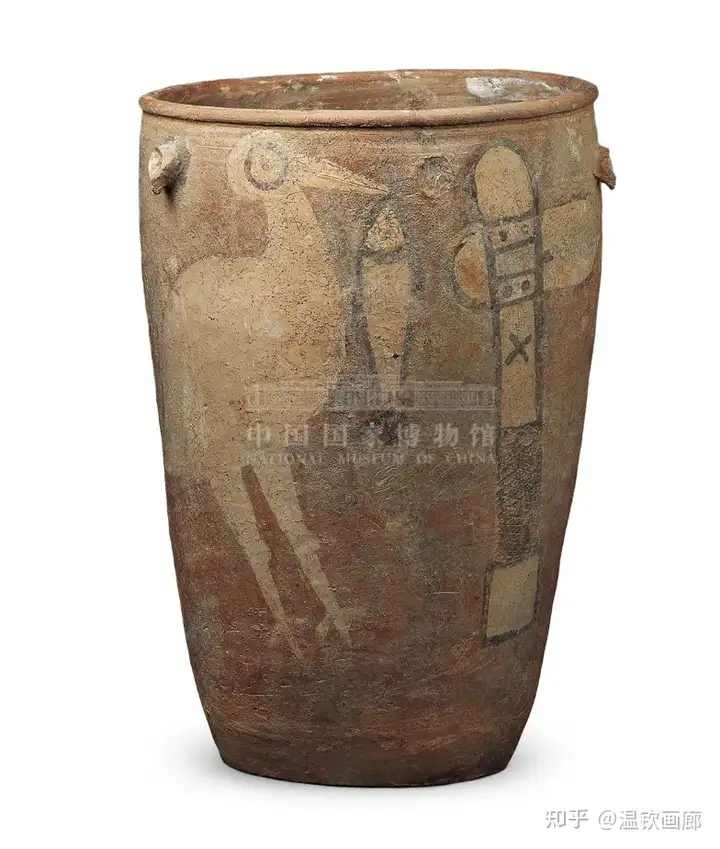

鹳鱼石斧图彩绘陶缸

新石器时代前期·仰韶文化

高47厘米,口径32.7厘米,底径20.1厘米

1978年河南省临汝县(今汝州市)阎村出土

这件用于存放尸骨的陶缸看上去没什么特别,但上面的图案是目前为止发现最早的中国绘画。和西方溶洞中发现的人类早期绘画有着许多类似之处。此彩绘陶缸外表呈红色,作直壁平底圆筒状。陶缸外壁有彩绘一幅。画面左侧为一只站立的白鹳,通身洁白,圆眼、长嘴、昂首挺立。鹳嘴上衔着一条大鱼,也全身涂白,并用黑线条清晰描绘出鱼身的轮廓。画面右侧竖立一柄石斧,斧身穿孔、柄部有编织物缠绕并刻划符号等。鹳鱼石斧图彩绘陶缸不但施彩,而且构图复杂,在题材选择与画面构思上都强调了图案自身的独立性。

薄胎黑陶高柄杯

新石器;龙山文化

高18.5厘米,口径14.5厘米,足径6.3厘米

1975年山东省胶县三里河出土

高柄杯是薄胎黑陶中仅有的一种器形,因此也最具代表性。陶杯经轮制而成,杯壁厚度均匀,薄如蛋壳。最薄处仅为0.2~0.3毫米,所以又被称为“蛋壳陶”。成品陶杯虽然胎质极薄,但其质地却极为细腻坚硬。有人称赞它们黑如漆、亮如镜、薄如纸、声如磬,被世界各国考古界誉为“四千年前地球文明最精致之制作”。薄胎黑陶是龙山文化时期人们生活习俗和审美观念的反映,代表着黑陶技术的最高成就。至于这件精美的陶杯是如何做出来的,至今还是个未解之谜。

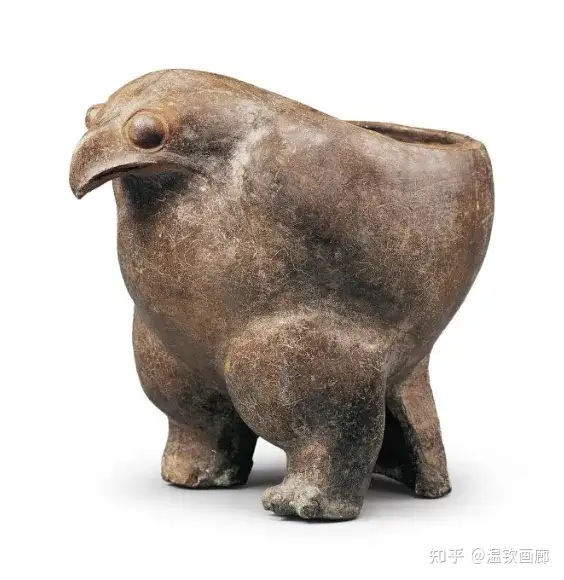

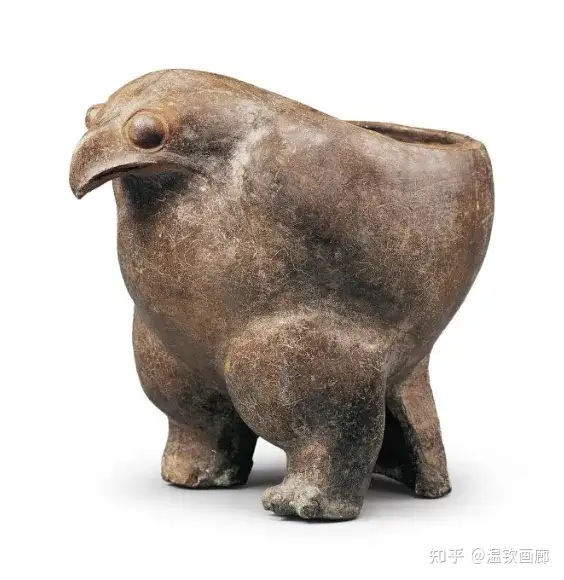

陶鹰鼎

新石器;仰韶文化

高35.8厘米,口径23.3厘米

1958年陕西省华县太平庄出土

陶鼎采用伫足站立的雄鹰造型。鹰体健硕,双腿粗壮,两翼贴于身体两侧,尾部下垂至地,与两只鹰腿构成三个稳定的支点。鹰眼圆睁,喙部有力呈钩状,结构简洁,威武雄壮,彰显出一种强大的张力。鼎口设置于背部与两翼之间,紧密结合似背抱状,将鼎形器物特征与鹰的动物美感巧妙地融为一体。鹰形陶鼎是原始艺术与实用功能完美结合的典范,是远古时期不可多得的雕塑艺术珍品。

青铜器文化

后母戊鼎商 商后期 约公元前14~前11世纪高133厘米,口长112厘米,口宽79.2厘米1939年河南省安阳市武官村出土

“后母戊”青铜方鼎,形制巨大,重832.84千克,是目前已知中国古代最重的青铜器。此鼎曾经作为蒋介石60岁大寿的贺礼。内战失败后,碍于此鼎过于庞大,最终留在了南京。

器厚立耳,折沿,腹部呈长方形,下承四柱足。器腹四转角、上下缘中部、足上部均置扉棱。以云雷纹为地,器耳上饰一列浮雕式鱼纹,耳外侧饰浮雕式双虎食人首纹,腹部周缘饰饕餮纹,柱足上部饰浮雕式饕餮纹,下部饰两周凸弦纹。后母戊”青铜鼎的铸造,充分说明商代后期的青铜铸造不仅规模宏大,而且组织严密,分工细致,足以代表高度发达的商代青铜文化。

利簋

西周 武王时期

高28厘米,口径22厘米,方座长宽20.2厘米

1976年陕西临潼零口出土

这件外貌平平的青铜器有着极其重要的意义。器壁内测的铭文详细记录了武王伐纣的故事,史称:牧野之战。天圆地方是我们华夏民族的审美观。器身饰饕餮纹,方座平面四角饰蝉纹。簋是青铜器一种典型的食器,主要用于放煮熟的食物;作用类似于今天的碗。后期,簋主要被用于祭祀和随葬。

四羊方尊

商上口最大径44.4厘米,高58.6厘米,重34.6千克

1938 年湖南宁乡黄材出土

四羊青铜方尊,在现存商代青铜方尊之中体型最大。造型雄奇,肩部、腹部与足部作为一体被巧妙地设计成四只卷角羊,各据一隅,在庄静中突出动感,匠心独运。整器花纹精丽,线条光洁刚劲。通体以细密云雷纹为地,颈部饰由夔龙纹组成的蕉叶纹与带状饕餮纹,肩上饰四条高浮雕式盘龙,羊前身饰长冠鸟纹,圈足饰夔龙纹。方尊边角及各面中心线,均置耸起的扉棱,既用以掩盖合范痕迹,又可改善器物边角的单调,增强了造型气势,浑然一体。

三星堆威严的蜀巫

商;蜀高85.4厘米,宽78厘米

1987年四川省广汉县三星堆出土

四川广汉三星堆遗址,被认为是蜀人祭祀坑遗存。出土的大量玉器、铜器等物,有许多明显受到中原文化的影响,如铜尊、铜罍等。这个遗址的发现,表明商、蜀之间文化交流十分密切。这种铜面具是古蜀人心中“神”的化身,此凸目面具应是蜀王蚕丛的神像。三星堆遗址是我们考古学家们最重大的发现,可以说没有之一。对于川蜀的文化和故事,这些像人而不是人的蜀巫形象以及各类青铜器将会给我们答案。

盠驹尊

西周中期高32厘米

1955年陕西郿县李村西周铜器窖藏出土

长方口,上置小盖,盖上有兽钮。腹侧饰涡纹。颈、胸部铸有铭文9行94字(含重文2字),器盖内铸有铭文3行11字。铭文记述在十二月甲申日早晨,周王在地举行执驹礼,赏赐盠两匹马驹,盠称颂周王没有忘记旧族,颂扬周王的美德,盠为祭享父亲大仲作了这件宝尊彝。执驹礼见于《周礼》,是马驹在二岁离开母马服役时,训练让它驾车的典礼,相当于马的成年礼。此尊造型栩栩如生,显示了西周时期高超的铸造工艺。这是西周一件算不上出名的酒器,我之所以把它放在这么重要的位置有两个原因:第一,器物上的铭文清楚的记录了西周时期,马的执驹礼是非常受重视的,专门的部门和专人负责。第二,这些在边境给西周养马的人就是统一六国的秦人祖先。

秦汉王朝统一与战争

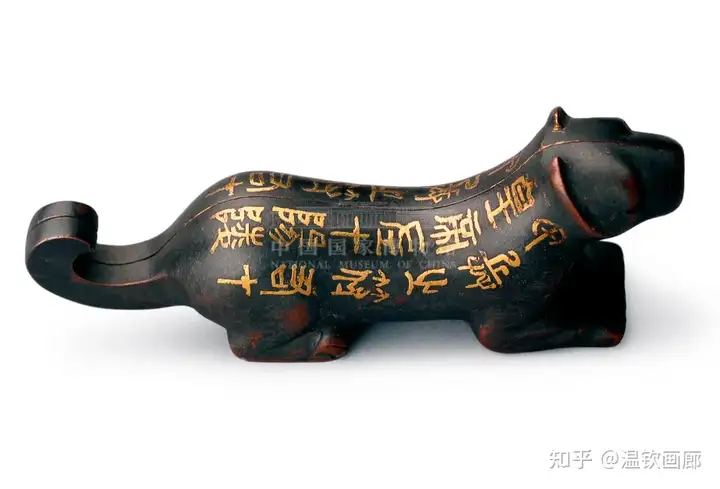

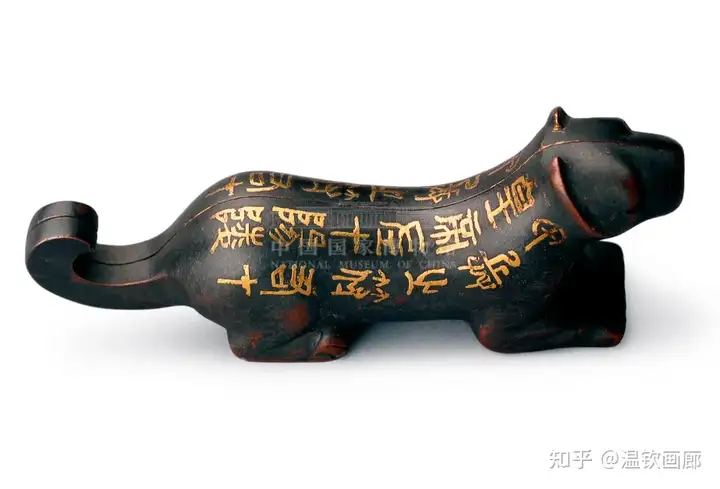

阳陵虎符(秦)

秦

长8.9厘米,宽2.1厘米,高3.4厘米

传山东临城出土

此符是秦始皇调动军队的凭证,用青铜铸成卧虎状,可中分为二,虎的左、右颈背各有相同的错金篆书铭文12字:“甲兵之符,右在皇帝,左在阳陵。”意为此兵符,右半存皇帝处,左半存驻扎阳陵(今陕西咸阳市东)的统兵将领处;调动军队时,由使臣持右半符验合,方能生效。符节是中国古代朝廷传达命令、征调兵将以及用于各项事务的一种凭证。目前所见最早的符节是战国时期的。

目前所发现的虎符只有三枚,在陕西历史博物馆的错金杜虎符和国家博物馆的杨陵虎符,以及在法国巴黎的新郪虎符。只有杨陵虎符是完整的,其余两枚仅剩左半部分。

秦陶俑

秦

陶俑高度一为188.57厘米、一为190厘米,陶马长215厘米、通首高163厘米

1974年陕西省临潼市秦始皇陵兵马俑坑出土

秦朝最有名的文物莫过于兵马俑。此陶俑头戴单版长冠, 上身穿长襦,外披铠甲,足登方口齐头履,右手半握,原本握有长柄兵器,左手自然下垂, 神情威严地立于长方形踏板上, 是典型的秦代中下级军吏俑的形象。

兵马俑坑总共约有兵马俑8000余件,其中战车130余乘,架车的陶马500余匹,骑兵的鞍马110多匹,各类武士俑7000余件。陶俑、陶马的大小犹如真人真马。3个俑坑埋藏的大量战车、骑兵和步兵俑,是秦国庞大军队的缩影。

金缕玉柙(汉 中山怀王刘修)

汉;西汉

长182厘米

1973年河北省定县八角廊村40号汉墓出土

在汉代,人们深信玉能使尸体不朽,于是就有了金缕玉柙。这件金缕玉衣共用玉1203片,金丝2567克,墓主人为中山怀王刘修,死于公元前55年。此墓曾在盗掘中被火烧过,这件玉衣是受过焚烧后的劫余之物,但色泽却更为缤纷。

单于天降瓦(汉)

汉;西汉

直径17.1厘米

1955年内蒙古包头召湾出土

此瓦当为圆形,后有筒,筒中部有瓦钉孔。正面宽沿,被十字格线分成四区,每区内一阳文篆字,计“单于天降”4字。该墓同时出土的还有“单于和亲”、“千秋万岁”等,据此判断,“单于天降”瓦当应是对当时汉军击退匈奴贵族侵扰的一种颂扬。

大汉王朝400年的历史,和匈奴之间有着千丝万缕的联系。看到这个瓦当,我们会立刻想起卫青、李广、霍去病、王昭君等人物的名字。

雁鱼彩绘铜灯(汉)

西汉高53厘米1985年山西省朔县照十八庄出土

此灯整体作鸿雁回首衔鱼伫立状,由雁衔鱼、雁体、灯盘和灯罩四部分分铸组合而成。灯罩为两片弧形板。灯盘、灯罩可转动开合以调整挡风和光照,鱼身、雁颈和雁体中空相通,可纳烟尘,各部分可拆卸以便清洗,构思设计精巧合理,达到了功能与形式的完美统一,是一件难得的艺术珍品。

在出土的文物中,有多件类似的铜灯,其中最出名的应该是在河北博物馆的“长信宫灯”。构思设计巧妙合理,达到了功能与形式的完美统一,彰显了汉代人的智慧。

击鼓说唱俑

东汉

高56厘米

1957年四川省成都市天回山出土

汉代俳优大致以调谑、滑稽、讽刺的表演为主,并以此来博得主人和观赏者的笑颜。他们往往随侍主人左右,作即兴表演,随时供主人取乐。表演时,他们一般边击鼓边歌唱。

此俑头上戴帻,额前有花饰,袒胸露腹,两肩高耸,着裤赤足,左臂环抱一扁鼓,右手举槌欲击,张口嘻笑,神态诙谐,动作夸张,活现一俳优正在说唱的形象。夸张的表现手法、人物表情的精致刻画,具有极高的艺术研究价值。

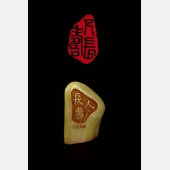

滇王之印(西汉)

汉;西汉

高1.8厘米,边长2.3厘米,重89.5克

1955-1960年云南晋宁石寨山出土

此印为金质,蛇钮,印钮与印身为分铸后焊接而成,印面凿刻篆书“滇王之印”4字。

公元前109年,滇王降汉,汉武帝在滇国地区设置益州郡,赐滇王王印,使其继续统领滇民。金印的出土,证实了在汉朝,云南已经归入我们的领土范围。

错金银云纹铜犀尊

西汉高34.1厘米,长58.1厘米

1963年陕西省兴平县出土

此尊呈犀牛形,犀牛昂首伫立,身体肥硕,四腿短粗,皮厚而多皱,两角尖锐,双眼镶嵌黑色料珠。尊腹中空,用来盛酒。尊背有椭圆形口,口上有盖。犀牛口右侧有一圆管状的“流”。通体饰细如游丝的错金银云纹,熠熠生辉,华美无比。整件器物饰以错金银云纹,精美华丽,虽为实用重器,却又洋溢着充沛的活力,堪称汉代青铜器中的精品。在更早的文物中,我们也会看到犀牛以及大象的形象;此类文物的出土,足以证明当时在陕西、河南一带,是生活着大量的犀牛和大象的。

结束语

一件文物的价值远远大于文物本身,我们通过文物了解当时人们的生活习惯、礼仪制度、国家风貌、名人趣事等等;几千年的风早就停了,而这些文物还保留着当初的样子,好像在给我们诉说一段故事。

我们现在学习历史,去仰慕祖先们的智慧;我们已将成为历史,那么我们该为后代留下怎样的故事呢?

温钦画廊私洽代理国际顶流艺术家的原作(如果客户有其他特定艺术家作品的需求,我们会用海外艺术资源为您寻找): 巴勃罗·毕加索 Pablo Picasso,安迪.沃霍尔, 文森特.梵高Vincent Gogh, 亨利.马蒂斯Henri Matisse, 弗里达·卡罗 F.KAHLO, 格哈德·里希特 G.Richter, 威廉·阿道夫·布格罗 W A Bouguereau, 马克·夏加尔M. Chagall, 克劳德·莫奈 C.Monet, 伦勃朗·哈尔曼松·凡·莱因 Rembrandt, 圭尔奇诺 Guercino, 马蒂亚·普雷蒂 Preti, 翁贝特·波丘尼 U. Boccioni, 鲁西奥·芳塔纳 L.Fontana, 弗朗西斯·培根 F. Bacon, 让-米歇尔.巴斯奎特J.M.Basquiat, 拉斐尔·桑西 Raffaello, 卡纳列托 A. Canaletto, 保罗·委罗内塞 Veronese, 皮埃尔.奥古斯特.雷诺阿 P.A. Renoir, 保罗.塞尚P.Cezanne, 雷尼·马格利特 R.Magritte, 萨尔瓦多.达利 S. Dali, 阿梅代奥.莫迪利亚尼 A.Modigliani, 希罗尼穆斯·博斯 H.Bosch, 弗朗西斯科.戈雅 F.Goya, 彼得.保罗.鲁本斯 P.P. Rubens, 丁托列托 Tintoretto, 弗朗索瓦·布歇 F. Boucher, 安东尼·凡·克 A.Van Dyck, 弗朗西斯柯·德·苏巴朗 F. Zurbaran, 草间弥生, Kaws, 奈良美智, 赵无极等

中国国家博物馆总用地面积7万平方米,建筑高度42.5米,地上5层,地下2层,展厅48个,建筑面积近20万平方米,是世界上单体建筑面积最大的博物馆。其中古代中国和复兴之路为固定展厅,其余为特色展厅和临时展厅。

中国国家博物馆有藏品数量143万余件,涵盖古代文物、近现当代文物、艺术品等多种门类,涉及甲骨、青铜器、瓷器、玉器、金银器、佛造像、墓志、玺印、书画、雕塑、漆木家具、砖瓦石刻、老照片、民族文物、民俗文物、革命文物等。

可以说,中国国家博物馆是一部华夏文明发展史。

古代中国石器时代(彩陶文化)

北京人头骨复制品

旧石器时代早期 距今约28-23万年颅长21.3厘米北京房山周口店出土

这件头盖骨的原物是1966年发掘北京猿人洞上部堆积时发现的一块枕骨,该枕骨恰好可与1934年和1936年在这个地点附近发现的两块颅骨碎片模型相拼合,复原出一个完好的头盖骨。这是现在仅存的北京直立人头盖骨,为一青年男子,脑量为1140毫升。

一件头骨的发现,会为我们提供更多的证据,研究我们人类的起源以及发展的轨迹。在此之前,考古学家认为我们人类起源于非洲,由非洲迁徙到世界各地,这种说法一直占据着主流;随着各地发现的猿人头骨,这种说法越来越站不住脚。关于人类的起源,时至今日,仍没有一个统一准确的说法。

舞蹈纹彩陶盆

新石器;马家窑文化

高14.1厘米,口径28厘米

1973年青海省大通县上孙家寨出土

马家窑文化是我们祖先生活在黄河上游的痕迹记录,发现了一些石器、玉器以及彩陶。《舞蹈纹彩陶盆》就是其中之一。此盆呈橙红色。上腹部弧形,下腹内收成小平底。口沿及外壁以简单的黑线条作为装饰。内壁饰三组舞蹈图,图案上下均饰弦纹,组与组之间以平行竖线和叶纹作间隔。舞蹈图每组均为五人,舞者手拉着手,面均朝向右前方,步调一致,似踩着节拍在翩翩起舞;又或是在祈祷祭祀。从这个时期开始,陶器在使用器皿的基础上,有个更多的艺术价值。

玉龙

新石器时代后期;红山文化

高26厘米

1971年内蒙古翁牛特旗赛沁塔拉出土

玉龙由墨绿色的岫岩玉雕琢而成,周身光洁,头部长吻修目,鬣鬃飞扬,躯体卷曲若钩。造型生动,雕琢精美,有“中华第一龙”的美誉。新石器时代很多遗址中都发现有类似龙形的遗存。这件玉龙用黑绿色玉制成,琢磨精细,具有相当高的艺术价值。龙是我们华夏文明的一种图腾,对龙的想象和敬畏一直伴着我们经过了几千年。时至今日,亦是如此。

鹳鱼石斧图彩绘陶缸

新石器时代前期·仰韶文化

高47厘米,口径32.7厘米,底径20.1厘米

1978年河南省临汝县(今汝州市)阎村出土

这件用于存放尸骨的陶缸看上去没什么特别,但上面的图案是目前为止发现最早的中国绘画。和西方溶洞中发现的人类早期绘画有着许多类似之处。此彩绘陶缸外表呈红色,作直壁平底圆筒状。陶缸外壁有彩绘一幅。画面左侧为一只站立的白鹳,通身洁白,圆眼、长嘴、昂首挺立。鹳嘴上衔着一条大鱼,也全身涂白,并用黑线条清晰描绘出鱼身的轮廓。画面右侧竖立一柄石斧,斧身穿孔、柄部有编织物缠绕并刻划符号等。鹳鱼石斧图彩绘陶缸不但施彩,而且构图复杂,在题材选择与画面构思上都强调了图案自身的独立性。

薄胎黑陶高柄杯

新石器;龙山文化

高18.5厘米,口径14.5厘米,足径6.3厘米

1975年山东省胶县三里河出土

高柄杯是薄胎黑陶中仅有的一种器形,因此也最具代表性。陶杯经轮制而成,杯壁厚度均匀,薄如蛋壳。最薄处仅为0.2~0.3毫米,所以又被称为“蛋壳陶”。成品陶杯虽然胎质极薄,但其质地却极为细腻坚硬。有人称赞它们黑如漆、亮如镜、薄如纸、声如磬,被世界各国考古界誉为“四千年前地球文明最精致之制作”。薄胎黑陶是龙山文化时期人们生活习俗和审美观念的反映,代表着黑陶技术的最高成就。至于这件精美的陶杯是如何做出来的,至今还是个未解之谜。

陶鹰鼎

新石器;仰韶文化

高35.8厘米,口径23.3厘米

1958年陕西省华县太平庄出土

陶鼎采用伫足站立的雄鹰造型。鹰体健硕,双腿粗壮,两翼贴于身体两侧,尾部下垂至地,与两只鹰腿构成三个稳定的支点。鹰眼圆睁,喙部有力呈钩状,结构简洁,威武雄壮,彰显出一种强大的张力。鼎口设置于背部与两翼之间,紧密结合似背抱状,将鼎形器物特征与鹰的动物美感巧妙地融为一体。鹰形陶鼎是原始艺术与实用功能完美结合的典范,是远古时期不可多得的雕塑艺术珍品。

青铜器文化

后母戊鼎商 商后期 约公元前14~前11世纪高133厘米,口长112厘米,口宽79.2厘米1939年河南省安阳市武官村出土

“后母戊”青铜方鼎,形制巨大,重832.84千克,是目前已知中国古代最重的青铜器。此鼎曾经作为蒋介石60岁大寿的贺礼。内战失败后,碍于此鼎过于庞大,最终留在了南京。

器厚立耳,折沿,腹部呈长方形,下承四柱足。器腹四转角、上下缘中部、足上部均置扉棱。以云雷纹为地,器耳上饰一列浮雕式鱼纹,耳外侧饰浮雕式双虎食人首纹,腹部周缘饰饕餮纹,柱足上部饰浮雕式饕餮纹,下部饰两周凸弦纹。后母戊”青铜鼎的铸造,充分说明商代后期的青铜铸造不仅规模宏大,而且组织严密,分工细致,足以代表高度发达的商代青铜文化。

利簋

西周 武王时期

高28厘米,口径22厘米,方座长宽20.2厘米

1976年陕西临潼零口出土

这件外貌平平的青铜器有着极其重要的意义。器壁内测的铭文详细记录了武王伐纣的故事,史称:牧野之战。天圆地方是我们华夏民族的审美观。器身饰饕餮纹,方座平面四角饰蝉纹。簋是青铜器一种典型的食器,主要用于放煮熟的食物;作用类似于今天的碗。后期,簋主要被用于祭祀和随葬。

四羊方尊

商上口最大径44.4厘米,高58.6厘米,重34.6千克

1938 年湖南宁乡黄材出土

四羊青铜方尊,在现存商代青铜方尊之中体型最大。造型雄奇,肩部、腹部与足部作为一体被巧妙地设计成四只卷角羊,各据一隅,在庄静中突出动感,匠心独运。整器花纹精丽,线条光洁刚劲。通体以细密云雷纹为地,颈部饰由夔龙纹组成的蕉叶纹与带状饕餮纹,肩上饰四条高浮雕式盘龙,羊前身饰长冠鸟纹,圈足饰夔龙纹。方尊边角及各面中心线,均置耸起的扉棱,既用以掩盖合范痕迹,又可改善器物边角的单调,增强了造型气势,浑然一体。

三星堆威严的蜀巫

商;蜀高85.4厘米,宽78厘米

1987年四川省广汉县三星堆出土

四川广汉三星堆遗址,被认为是蜀人祭祀坑遗存。出土的大量玉器、铜器等物,有许多明显受到中原文化的影响,如铜尊、铜罍等。这个遗址的发现,表明商、蜀之间文化交流十分密切。这种铜面具是古蜀人心中“神”的化身,此凸目面具应是蜀王蚕丛的神像。三星堆遗址是我们考古学家们最重大的发现,可以说没有之一。对于川蜀的文化和故事,这些像人而不是人的蜀巫形象以及各类青铜器将会给我们答案。

盠驹尊

西周中期高32厘米

1955年陕西郿县李村西周铜器窖藏出土

长方口,上置小盖,盖上有兽钮。腹侧饰涡纹。颈、胸部铸有铭文9行94字(含重文2字),器盖内铸有铭文3行11字。铭文记述在十二月甲申日早晨,周王在地举行执驹礼,赏赐盠两匹马驹,盠称颂周王没有忘记旧族,颂扬周王的美德,盠为祭享父亲大仲作了这件宝尊彝。执驹礼见于《周礼》,是马驹在二岁离开母马服役时,训练让它驾车的典礼,相当于马的成年礼。此尊造型栩栩如生,显示了西周时期高超的铸造工艺。这是西周一件算不上出名的酒器,我之所以把它放在这么重要的位置有两个原因:第一,器物上的铭文清楚的记录了西周时期,马的执驹礼是非常受重视的,专门的部门和专人负责。第二,这些在边境给西周养马的人就是统一六国的秦人祖先。

秦汉王朝统一与战争

阳陵虎符(秦)

秦

长8.9厘米,宽2.1厘米,高3.4厘米

传山东临城出土

此符是秦始皇调动军队的凭证,用青铜铸成卧虎状,可中分为二,虎的左、右颈背各有相同的错金篆书铭文12字:“甲兵之符,右在皇帝,左在阳陵。”意为此兵符,右半存皇帝处,左半存驻扎阳陵(今陕西咸阳市东)的统兵将领处;调动军队时,由使臣持右半符验合,方能生效。符节是中国古代朝廷传达命令、征调兵将以及用于各项事务的一种凭证。目前所见最早的符节是战国时期的。

目前所发现的虎符只有三枚,在陕西历史博物馆的错金杜虎符和国家博物馆的杨陵虎符,以及在法国巴黎的新郪虎符。只有杨陵虎符是完整的,其余两枚仅剩左半部分。

秦陶俑

秦

陶俑高度一为188.57厘米、一为190厘米,陶马长215厘米、通首高163厘米

1974年陕西省临潼市秦始皇陵兵马俑坑出土

秦朝最有名的文物莫过于兵马俑。此陶俑头戴单版长冠, 上身穿长襦,外披铠甲,足登方口齐头履,右手半握,原本握有长柄兵器,左手自然下垂, 神情威严地立于长方形踏板上, 是典型的秦代中下级军吏俑的形象。

兵马俑坑总共约有兵马俑8000余件,其中战车130余乘,架车的陶马500余匹,骑兵的鞍马110多匹,各类武士俑7000余件。陶俑、陶马的大小犹如真人真马。3个俑坑埋藏的大量战车、骑兵和步兵俑,是秦国庞大军队的缩影。

金缕玉柙(汉 中山怀王刘修)

汉;西汉

长182厘米

1973年河北省定县八角廊村40号汉墓出土

在汉代,人们深信玉能使尸体不朽,于是就有了金缕玉柙。这件金缕玉衣共用玉1203片,金丝2567克,墓主人为中山怀王刘修,死于公元前55年。此墓曾在盗掘中被火烧过,这件玉衣是受过焚烧后的劫余之物,但色泽却更为缤纷。

单于天降瓦(汉)

汉;西汉

直径17.1厘米

1955年内蒙古包头召湾出土

此瓦当为圆形,后有筒,筒中部有瓦钉孔。正面宽沿,被十字格线分成四区,每区内一阳文篆字,计“单于天降”4字。该墓同时出土的还有“单于和亲”、“千秋万岁”等,据此判断,“单于天降”瓦当应是对当时汉军击退匈奴贵族侵扰的一种颂扬。

大汉王朝400年的历史,和匈奴之间有着千丝万缕的联系。看到这个瓦当,我们会立刻想起卫青、李广、霍去病、王昭君等人物的名字。

雁鱼彩绘铜灯(汉)

西汉高53厘米1985年山西省朔县照十八庄出土

此灯整体作鸿雁回首衔鱼伫立状,由雁衔鱼、雁体、灯盘和灯罩四部分分铸组合而成。灯罩为两片弧形板。灯盘、灯罩可转动开合以调整挡风和光照,鱼身、雁颈和雁体中空相通,可纳烟尘,各部分可拆卸以便清洗,构思设计精巧合理,达到了功能与形式的完美统一,是一件难得的艺术珍品。

在出土的文物中,有多件类似的铜灯,其中最出名的应该是在河北博物馆的“长信宫灯”。构思设计巧妙合理,达到了功能与形式的完美统一,彰显了汉代人的智慧。

击鼓说唱俑

东汉

高56厘米

1957年四川省成都市天回山出土

汉代俳优大致以调谑、滑稽、讽刺的表演为主,并以此来博得主人和观赏者的笑颜。他们往往随侍主人左右,作即兴表演,随时供主人取乐。表演时,他们一般边击鼓边歌唱。

此俑头上戴帻,额前有花饰,袒胸露腹,两肩高耸,着裤赤足,左臂环抱一扁鼓,右手举槌欲击,张口嘻笑,神态诙谐,动作夸张,活现一俳优正在说唱的形象。夸张的表现手法、人物表情的精致刻画,具有极高的艺术研究价值。

滇王之印(西汉)

汉;西汉

高1.8厘米,边长2.3厘米,重89.5克

1955-1960年云南晋宁石寨山出土

此印为金质,蛇钮,印钮与印身为分铸后焊接而成,印面凿刻篆书“滇王之印”4字。

公元前109年,滇王降汉,汉武帝在滇国地区设置益州郡,赐滇王王印,使其继续统领滇民。金印的出土,证实了在汉朝,云南已经归入我们的领土范围。

错金银云纹铜犀尊

西汉高34.1厘米,长58.1厘米

1963年陕西省兴平县出土

此尊呈犀牛形,犀牛昂首伫立,身体肥硕,四腿短粗,皮厚而多皱,两角尖锐,双眼镶嵌黑色料珠。尊腹中空,用来盛酒。尊背有椭圆形口,口上有盖。犀牛口右侧有一圆管状的“流”。通体饰细如游丝的错金银云纹,熠熠生辉,华美无比。整件器物饰以错金银云纹,精美华丽,虽为实用重器,却又洋溢着充沛的活力,堪称汉代青铜器中的精品。在更早的文物中,我们也会看到犀牛以及大象的形象;此类文物的出土,足以证明当时在陕西、河南一带,是生活着大量的犀牛和大象的。

结束语

一件文物的价值远远大于文物本身,我们通过文物了解当时人们的生活习惯、礼仪制度、国家风貌、名人趣事等等;几千年的风早就停了,而这些文物还保留着当初的样子,好像在给我们诉说一段故事。

我们现在学习历史,去仰慕祖先们的智慧;我们已将成为历史,那么我们该为后代留下怎样的故事呢?

上一篇:超现实主义绘画大师胡安·米罗

下一篇:高古轩签约中国艺术家贾蔼力

庞明璇

庞明璇 未知

未知 张大千

张大千 黄琦

黄琦 测试用艺术

测试用艺术 胡江

胡江 陈维廉

陈维廉 魏新

魏新