从人类文明史看女性绘画

┃刘梓封

绘画的起源来自女性?

汉代学者许慎《说文解字》中言:“画嫘,舜妹。画始于嫘,故曰画嫘。”若由此作判断,可否认定绘画的起源来自女性?一旁的男性小伙伴儿们肯定不乐意了。但也没辙,两千年前就已经这么坐定了的事儿,恐也争不得抢不得。虽然这样的论点确实有些不大靠谱儿,既缺乏史论依据,又无物证可寻的,单就凭个名字怎就认定画画这事儿的始作俑者是她了呢?但反念一想,其实这不过是充满强烈男权主义色彩的“托名”罢了,与观音菩萨进化成“观音姐姐”,皇帝封诰命意思差不多。而且在中国传统文化的谱系中,也一定会推选出一些不影响政体、不破坏纲常的女性神的化身作为某一职业或某一领域的代言人,所以仓颉忙他的造字事业,画嫘忙着画画了(注:轩辕黄帝家还有个嫘在忙着设计新面料)。

从字面来看,画嫘妹妹(与舜同父异母)肯定很能画,问题是并不确定她最早开始画。或许是她擅长用“划”来表达?而后大家都夸她“划”得好,“总扛把子”哥哥就给她封了个职业名儿“画”,这么着她就成了“画嫘”了。另据八卦传说讲:她爹妈和亲弟弟曾想加害少人疼没人爱的舜,而她则提前为舜通风报信,因此舜大难不死。之后舜也没把这当回事儿,依旧孝敬亲爹和后妈,这便有了二十四孝中“孝感动天”的故事了(Ps:宙斯他们家好像也经常发生这种事,对,经常)。关键点来了,嫘妹妹通风报信的方法很可能是“塞纸条儿”(那时候没纸条儿),她把这个阴谋画了下来,所以舜看后才提前设了防。当然这个难度系数确实有点高,尤其在那个缺纸少墨的年代,但她做到了,所以才能因此而名吧?明代沈灏或许也是这么想的,在他的《画尘•表原》中一语中的:“敤首(画嫘)脱舜于瞍(她爹)、象(她弟)之害,则造化在手,堪作画祖”。如从这个角度看问题,男性同胞们应该释然了。

绘画确实是女人发明的

其实对于“绘画的起源来自女性”这一观点,我本人很认同。问题是无论许先生还是沈先生,他们都仅是依从史述或传说而直接拍板定案,完全缺乏论证依据与逻辑性。而要搞明白这个问题,我们首先应厘清绘画起源的时间节点。显然先造字后成画是一种缺乏逻辑性的倒置,原始文字体系的形成本就源自象形,无论东方西方皆如此(拉丁字母也是从古埃及象形文字来的)。许许多多考古发现证明,早在文字出现以前,绘画就已经产生并“高度”发展了。当然也有如美术史家郑昶先生认为:“上古先人所画之物,反映的仅是当时人的宇宙观念、生活状况,其制作之动机,系人生的而非艺术。”若从这一观点看,我们对画嫘以前古人的智慧太过低估了。客观的看待发展规律,早期绘画与象形文字的关系实应为:先模仿自然,然后追求具象,进而加以表现,再向抽象发展,最终形成图形或象形文字。如三星堆文化、仰韶文化、河姆渡文化等都有很多实物可为例证;另如古埃及墓中的壁画,具象绘画与象形文字一起出现,均已达到并具有很高的艺术特质。但鉴于篇幅及叙述主题所限,在此暂不多做阐述。

探究绘画起源的时间节点,首先应解决其起源的根本动因与意义。那么绘画对于人类的根本意义是什么呢?简单地说就是功能,人类所有文化需求的出发点都源自功能。而这种功能性特征之于绘画,从萌芽期发展来看,大致可分三个阶段:表达、臭美、显摆。

表达是初始阶段,这在人类还光着屁股满世界乱跑的时候就已经做到了。看那些反映非洲部落的纪录片,至今仍有一些原始部族,他们并不需要穿衣服,可是他们一定会往脸上往身上涂抹各种颜色与图案。这一行为的发生就是基于功能上的补充——为了吓唬野兽、恐吓敌人,为了表达自我的与众不同或与那个超自我、超自然的力量取得某种联系。在人类学会使用工具没多久,这种功能性价值就已被挖掘,但这时还不算绘画。

接下来是臭美。那时候什么是美?像蜘蛛侠一样能抓到各种会飞会游会蹦猎物的,像奥特曼一样能打到各种小怪兽扛回家的,这些猎手以及他们手中的猎物最美。所以他们身上的体貌特征具有美感,他们脸上身上的颜色与图形具有美感,吃完肉剩下的牙齿骨头兽皮羽毛鳞片等等都充满美感。有人意识到美的存在,就会有人表现这些美并加以行为去臭美。而臭美的终极目的是什么?获得交配权。所以在人类发展史的进程中,绝大部分时间里臭美的主角都是男人。当然,这时的臭美行为仍不算绘画。

一个人的臭美是显摆,一个族群的显摆就是图腾。图腾的产生与功能性开发具有划时代的意义,是奠定人类文明启蒙、社会文化向前迅猛发展的坐标,所以正是这一时期才逐渐形成了真正意义上的绘画,且已具有了精神层面的文化特征。母系氏族社会的产生是迎来这一时期的关键。前面提到,臭美的是男人,那么诠释美、欣赏美,放大美的功能,进而使之成为部族对内对外显摆的功能型符号,这研发、制作、推广以及使用的工作则由女性完成。是她通过图腾对部族内部进行管理,是她通过图腾建立与未知世界的沟通,是她通过图腾区别于其他部族并建立联系。另从人类进化、资源获取、族群管理等方面看,母系氏族社会的管理体系更具有优势。换言之,母系氏族社会是人类走向文明发展的基础甚至根本。所以绘画起源自女性,论据凿凿。(这不是历史考古问题,而是逻辑问题,具体观点暂不赘述。)当然欧洲学者多不认同这样的观点,甚至在他们看来,母系氏族社会现象在全球人类发展史中所占比例不超过15%。当然在欧洲大陆确实如此(难怪他们几乎没有史前文明)。

男权社会与绘画的权力

画画是权力,而非工作!尤其对于史前文化而言。所以在母系氏族社会阶段,掌管图腾、创意图形、描绘图案的是拥有至高权力的姥姥或大姨妈(没奶奶和姑奶奶们什么事)。可是从母系氏族社会向父系氏族社会转化又是一种人类进步与发展的必然,因为生产水平提高,因为族群逐渐扩大,因为对资源的争夺与势力范围的扩张之所需等等。原本靠托梦、画符、跳大神儿就能解决的内部管理问题与外部协调事务,到这时必须得用拳头说话。绘画也不再仅停留在“表达、臭美、显摆”这些简单功能性需求的层面上,而是朝着传播工具、统治利器这种更具社会价值的功能型特征发展。至此女性退下掌管数十万年(或者更久)的画坛,男人们则在打架之余拿起了画笔。

打架是推动人类文明向前发展的最大动力,没有之一。正是由于这一时期全世界到处都在打群架,所以无论是人口数量还是人口质量,都因此有了飞跃式的发展。而光靠块头儿与肌肉是不能完全征服敌人的,甚至于不能有效团结自己的氏族同胞。所以那些原本拥有强大图腾文化的部族竞争优势凸显,他们拥有极强的团队精神,他们拥有向外扩张的意图与野心,他们利用这种文化符号所具有的无形力量武装自己。会“画画”的酋长很清楚,打群架获胜的根本在于人多,所以他一边靠武力收编小部族,一边向周边大部落进行斡旋。他将他的股份制经营理念进行叙述,并将未来的董事会管理制度的蓝图展现在大家面前。当酋长小伙伴儿们看到这张图时都惊呆了,一只集合了各部族图腾形象特征的全新的“怪兽”出现在他们眼前,它既可以飞天也可以入海,既有虎狼的獠牙也有着苍鹰的利爪,看起来是那么的充满威慑力。最终大家倾倒在这幅图画前,纷纷决定签约合并重组,并一致推举这位会画画的酋长为“带头大哥”(可见艺术创新与文化融合是多么的重要)。在这之后的三四千年里,会画画的带头大哥一茬换了一茬。

只有傻瓜和笨蛋才会忽略宣传的重要性。因为事实证明,谁掌握《真理报》谁就能掌控国家机器(嘘,别插嘴,什么X报O刊?)。但这时的带头大哥已不再是联合利华董事长这等小角色,他已变成了皇帝,也不再有时间亲自搞创作,而是把创作的工作交由巫师等职业经理人所组建的团队负责,但宣传方向与传播策略则依旧为他所把控。一些代表皇权的主要图腾形象,通过绘画、雕塑、青铜器甚至建筑等形式成为巩固政体、管理臣民的工具。一些不具备政治特征的图腾形象则慢慢演化发展成民间文化,以烘托神权主题下的皇权之威严。

女性绘画为何没能延续发展?

既然画画成了工作,那为什么依旧没有女性画家出场?问题很简单,父系氏族社会男权为大,政治、宗教上女性无地位。所以不仅是中国古代缺女画家,全世界都鲜有女画家的身影。其本质仍旧在于:画画是权力,并非工作!但凡女性掌管宣传工具,男权制度总会岌岌可危,如吕后、武则天、慈禧(还有离我们较近的那谁)。这些事例的出现,在男权统治阶层的心理上均造成了不小的创伤,所以大力推广“女子无才便是德”,以此告慰广大文艺女青年——“珍爱生活,远离文艺”,从根本上杜绝女性对传播工具的控制欲。

但还是有那么几个文青范儿十足的女同学在画史上留下了名字,但也只是悄没声儿的画了那么几笔而已。这些人要么是大家闺秀,要么就是阔太太,再或者就是流落风尘的一些才女。大家闺秀和阔太太们大都出生在文艺家庭,从小在祖辈或父辈的书房里耳濡目染,提笔写几个字、勾几条线自是用以消遣的好方式。十字绣、打毛衣这种她们肯定不愿去学,要知道天天穿戴香奈尔、爱马仕,身上盖着江宁织造特供的女生不可能梦想当服装设计师和绣娘。而那些风尘女子之所以能画,是因为她们都经过了特殊才艺短训班,抚琴拨阮、填词弄墨总要会上两样,这是竞争力的体现。加之服务的对象大多是些社会名流或文人骚客,随便与他们互动几回,那笔墨也就有了那么点超凡气了。

鲜有的这样一些女画家们也没留下几件像样的作品给我们,更甭提被广为传扬的名品巨制了。因为画画这事儿对于女生而言算不得正经营生,更不会被主流所认可,若真到了画作满天飞的地步那还得了。《红楼梦》里,林黛玉听说贾宝玉把大观园姐妹所做的诗词传到外面去了,责怪他不够谨慎稳妥,显然女生从事文艺创作往往涉及的是名节问题,像现如今女明星去酒店被偷拍一样,会成为绯闻。而且绘画的题材上也受制约,山山水水基本上没人画,人物也多是些庭园游记、麻姑菩萨等,花鸟画似乎最适合她们,小情小我的抒发情感恰到好处。但即便画了也多不留名,或托了家人的名号补了墙壁,或随手扯了扔了,反正不愿示人是了。能嫁到夫家还留着名字的本就是极少数个例了,结婚后再继续画画还落了款子的那就更是属凤毛麟角了。

画画仍然是权力,并非工作!即便到了周思聪她们这一代,也未有大的改观。只是改革开放后,才能放开手脚加以自我艺术理想之表达与表现,但形式根本依旧在寻常尺度间。从古到今,能跳出“权力”范围的真真不得见,不妨我们由近及远的数上一遍,看看她们的出身与环境——任霞的父亲是任伯年,马荃的爷爷是马元驭,恽冰的族亲三太爷是恽南田,文俶的太爷爷是文徵明,仇珠的父亲是仇英……蒋季锡的哥哥是当过财政部部长和太子老师的蒋廷锡;钱与龄的堂哥钱载,曾祖母是“画坛佘太君”陈书;陈书有个做司法部副部长的儿子;方维仪的父亲是最高法院副院长;管道升的老公是鼎鼎大名的赵孟頫;还有个到处在名作上码字的杨妹子,人家本就是皇后……这是能见到笔墨的,还有些笔墨作品佚失的女画家,也都非富即贵,多是王公贵胄的妻女或画家的族亲罢了。

女性绘画的新时代已然来临

潘玉良生在民国,在中国画坛算个特例,因为思想上朝着解放的路子迈了一小步。加之其晚年就没有回到受制于“权力”制约的中国,所以跳出“三界外”,自在情理中了。而与她同时代的方君璧、关紫兰、孙多慈、丘堤、顾青瑶、陆小曼、周练霞、李秋君等等,显然不及潘氏思想激进,或习拟西法加以重现,或依循旧制附庸故例而已。

西方绘画体系中女画家也少,且与中国画坛中的女画家在境况上大体相似。阿尔泰米西娅是确知有作品有著述的最早的西方女画家,时间上与文俶相差不过三两年,也是女承父业的代表加典型。再寻知名案例就要推到二百多年后的印象派,那两个为绘画而痴狂的疯女人——摩里索和卡萨特,同样是因了显赫的家世,同样受着身边人的影响,以自娱自乐为出发点,当然也同样不受主流阵营所认可。

总会有那么几个先行者,将旧制与旧思想的束缚抛在一边。她们被时代的大潮推到风口浪尖之上,不再受政治与宗教所施以的权力之摆布。她们更加自我、更加主观,更能以一个女性对于艺术的感知与敏锐度为出发点,表达着自我的思想意识、观念与情感。珂勒惠支、奥基芙、佛里达、草间弥生……她们为20世纪新女性绘画开启了这样的一道门,也将女性绘画带入了一个崭新的时代。

绘画不再仅是权力了,也并非工作,绘画成为了自由思想的翅膀。这是一种回归,对艺术表达与审美需求的最原始状态的复归。当治政、宗教等权力色彩逐渐减褪,被压制了几千年的女性绘画终于重新迎来一个新的开端。这已不仅仅是姥姥与姨妈的昨日重现与今日表现,同时还将是奶奶与姑奶奶们的艺术思想表达的舞台。纵观今日之中国,优秀的女画家已多到无法计数,活跃在中国画坛中的女画家数量甚至超过历史中有记载的女性画家之总和。显然,二十一世纪的画坛或将会成为女性绘画大发展的时代,女性绘画魅力得以凸显的时代,女性艺术表达改变艺术发展趋流的时代!本人之所以持之以恒的关注女性绘画,策动女性艺术家展览,仰慕女性艺术家,道理全在其中啦。(Ps:在习大大家都有女艺术家出现的年月里,中国的女艺术家还愁没市场?)

注:本文并不具备学术价值与意义,仅供娱乐传播而已。

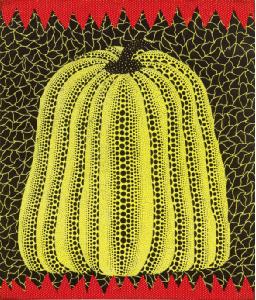

草间弥生 南瓜