站台中国:第三方——三位一体第三幕:“万岁!”

2011-04-15 11:37:19

相关链接:

“看来一个决定摆脱制约的艺术家,在他弄清艺术行为及艺术品与公众之间的关系,并最终清理这种之前,是不会实现他的抱负的。重要的并不在于改变语言,或使公众介入,而是要改变艺术关系中观赏与被观赏的关系。”

张培力——《艺术计划第二号的出发点》1988

2010年11月份开始,“第三方”展览是由站台中国推出的艺术项目,该项目由三部分组成,是脚本式的、以月为单位依次展出且互为关联的实验性比较强的展览。前面两个月分别推出的是“如何独处”“局外人”两个主题展览,作品分别是各个艺术家针对“第三方”的主题来提出作品方案并实施。

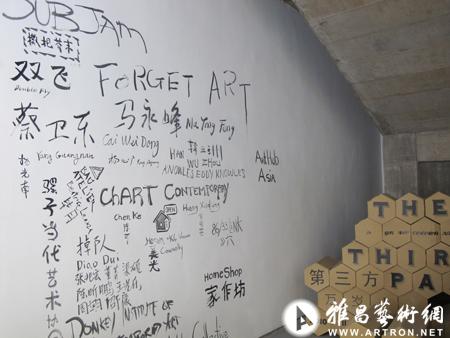

而此次展览则邀请了国内外23个团体,且主要为年轻艺术家团体来完成最后一部分。这些团体包括8633 Link (北京),箭厂空间(北京), Arthub Asia (Davide Quadrio乐大豆,曼谷; Defne Ayas,上海), BAO 工作室(Beatrice Leanza毕月/李鼐含;北京), 联合现场CAEP - Complete Art Experience Project (北京),ChART Contemporary/样板间 (Megan and KC Vienna Connolly凯茜&美光;北京),舒服组合 (上海), 陈轴/李明/李然/鄢醒 (公司;杭州/北京),DDM 东大名仓库 (郑为民;上海),Donkey Institute of Contemporary Art 驴子当代艺术协会 (Michael Yuan/Yam Lau;北京),双飞艺术中心(杭州/上海),每个人的东湖(李巨川;武汉),掉队(陈昕鹏/董菁/梁硕/邵康/王光乐/张兆宏/周翊;北京); Forget Art 艺术团体 (北京),Knowles Eddy Knowles 艺术小组(北京),家作坊 (北京),金闪,小运动(策划人:刘鼎、卢迎华),博尔赫斯书店当代艺术机构(广州),耶 苏/苏畅 - 奶妈基金会 (Biljana Ciric 比利安娜;上海/北京),观察社(广州),Shan 工作室 (盛洁;北京),撒把芥末 Subjam (颜峻;北京)。

作为“第三方”展览中的最后一个部分,展出的依然主要是装置作品,主题称为“第三方——万岁!”这个被连字符分开的标题,站台中国负责人孙宁表示,这个主题其实有一些自然的情绪流露的意思。“第三方”“万岁”两个部分是为了用来增强整个项目内在本质所特有的渐进运动的循环性。和一个有着排他性序列因果关系的文艺写作不尽相同的地方是,“第三方”和战略协作是合二为一的,是对于存在和缺位模式的统一,是对于两者在距离和自我参与上的描摹。既不能算是尾声也不能算是一个被全盘认可的结局,对这个最后设定的实施并不代表某一个合成的时刻,更不代表是对过往决议的分裂瓦解;相反地,它是更进一步地迈向了另一个可交替的知觉背景——二者都包含容纳了上两个桥段的内容并继续将其扩大发展。作为一个完整的项目,“第三方”毫无疑问是一个联展,是一个暗指,即便如此,它也不可避免地存在着偏爱和局限性。

“协作互动”(collaboration) 式的次元度的临界性,它延伸跨越了近百年的理论和实践的历史长河,更涵盖了艺术和社会的相关范畴。尤其在有着西方历史渊源的阐释中,合作是与各种各样的定位和经验紧密联系在一起的,并经由概括式的泛化,且力争瓦解艺术家和观者、原创作者和看客之间的差距,紧接着就是要牢记内在的固有政治和自然对立的构造范围。

本次展览因此并不包含一切从属于“协作性的”或“交替性的”实践练习,以及针对此而将中国式的艺术词汇努力填入曾经的空白之处,以及一切的举动措施——恰如一个练习,会首先要求构筑一个建立在空间和美学基础之上的常规认知,并以此传递出正式的对应物的运作信息(在此,则不会为其他操作留有空间)。

相反地,“第三方——万岁!”是针对平凡领域的去粗取精的研究探讨过程,并将此发展转换成这个展览中一种自发的、无意识的自我展示,一种在中国式的协同实践中对非正式实验趋势的聚合。

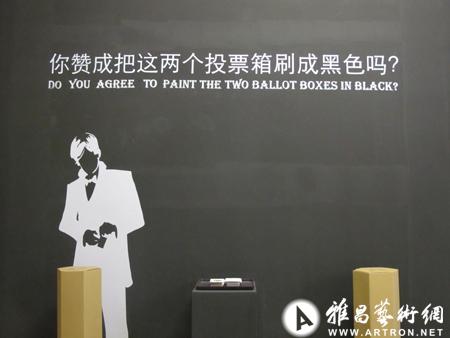

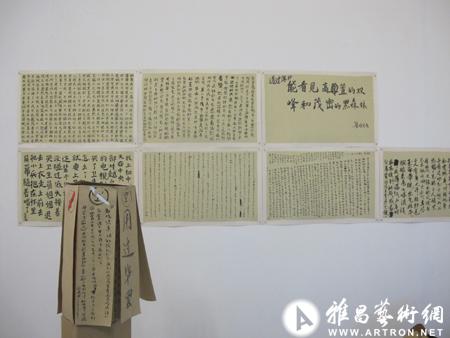

一个展示,一份档案,一次实验,加上各方的参与,这个展览利用了蜂窝状的系统处理体系,一个有着现场般逼真效果的形式,且借助了配套结构和工具两方面来为艺术家提供处置措施。以中国为基地的自发的/独立的艺术空间、艺术集体、社会团体、具体的项目团队,以及以艺术家在合作行为上的实践为基础,并应邀提出提案建议或可以说明他们作品的材料,特定语境的活动类型,以及在特殊背景下他们是如何了解并实现“与他人合作”的意义。展览并不仅仅是对之前已实现的独立且有主见的商业冒险或项目的一个展示。一个有着开放式水准的画面,其中每一个团体的参与过程,都有着正面的、真实的一面,也有着对概念和创意积极主动预发式的交流,而这一切都蕴藏在集体创作的作品背后。这个展览中的最后一章,它所显示的特点是以新的方式创作作品,加之由参与者提供的档案材料,都全然表现在现场表演中,是特定场地的装置、音响效果和过去两个月所展示的作品碎片的结合体。其中有些项目是即兴合作的结果, 以此帮助人们对北京以外的世界可以窥见一斑;而另外一些作品的创作则是很明确地对此次展览本身做出的响应。

各种各样的平衡力量都从积极的一面激发了创作这里展出的作品的方式方法。正如可提出证据加以证明的那样,比起其惯有的历史前兆,它在政治上或颇有争议的既定系统方面,以及那些不能或不愿满足和适应它们的地方,仍然有着相差无几的响应性。对社会或美学常规所约定的挑战,以及对不同的举办地点和赞助者,改变了的特异性程度所产生的作用等方面,它们都有着深深的烙印。它们构成了一定的画面,其中依靠追加增补和集体化的战略,克服了概念上和材料来源等方面的个体极限,并且,通过将一个感知缺失或有着矛盾不一致性的场景变得生龙活虎来传递信息,而不只是简单地断然将其给解决掉。

“现在是结算历史遗留的债务的时候了,那种看观众脸色行事或供人观看的时代早该结束,艺术首先是艺术家,由艺术家交出了的权利应由他们重新去夺回。”(张培力,1988)

下一篇:另类空间:当代艺术的另类展示

黄琦

黄琦 测试用艺术

测试用艺术