- 资质:

- 评分:

1分 2分 3分 4分 5分 6分 7分 8分 9分 10分 7分

- 印象:

- 经营时间:16年

- 展厅面积:280平米

- 地 区:北京-通州-宋庄

中国画存在的问题

2025-02-17 13:04:24 作者:温钦画廊 来源:www.o2oart.cn

源自古希腊“模仿说”的西方写实绘画,追求把画面画成“如人眼睛看到那样”的效果。终于在意大利文艺复兴时期因透视法的发现和解剖学光学等科学知识而解决了:透视法的原理与人的眼睛成像的道理差不多,所以,运用透视法就能在二维平面的画面上虚拟出三维的空间场景,实现了“画面如眼前所见那样“的效果。

当中国人走出国门,看到西方写实绘画作品,十分震惊;戊戌变法领袖人物之一康有为在考察欧洲时,参观了许多博物馆,写下了《怀拉飞尔画师得绝句八》诗,其中有:“回师看爱拉飞尔(拉斐尔),创写阴阳妙逼真。色外生香统隐秀,意中飞动更如神。”在康有为的眼里,拉斐尔有如唐代大画家吴道子,得形神兼备之妙。这也成了上世纪初国内许多中国画家苦苦追求的目标,因而才有“西为中用”的“徐蒋体系”。

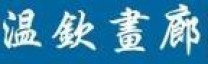

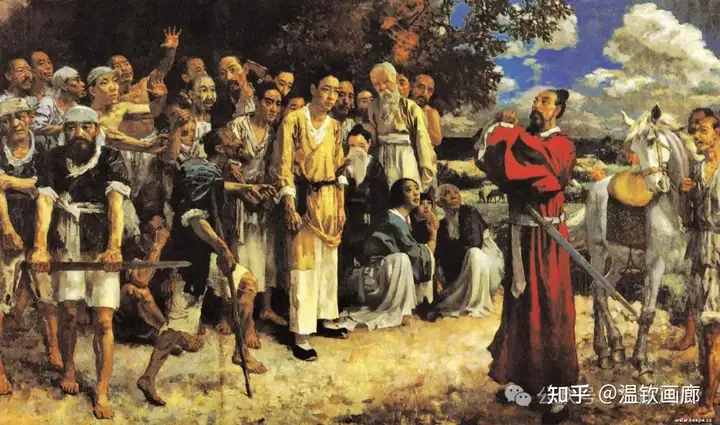

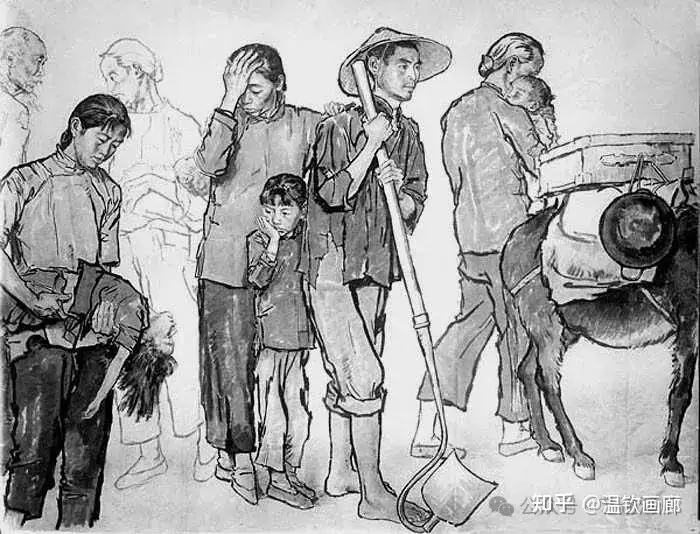

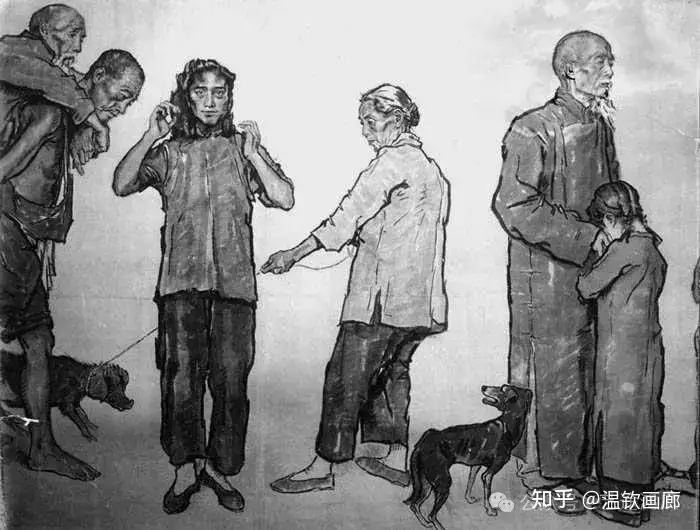

徐悲鸿是康有为入室弟子,早年留学法国巴黎学习美术。他对西方写实主义绘画情有独钟,对西方现代绘画很反感,讥笑野兽派画家马蒂斯为“马踢死”。徐悲鸿回国后长期任国内最重要的美术院校掌门人,是解放后中央美术学院第一任院长,对中国美术事业的发展影响很大。他认为“中国画学之颓败,至今日已极矣。”他提出:“古法之佳者,守之;垂绝者,继之;不佳者,改之;未足者,增之;西方画之可采入者,融之。“他认为:“素描是一切造型艺术的基础”。徐悲鸿画油画,也画中国画;以画马名气尤大。他一直积极支持和多方推介齐白石,是齐白石一生遇到最重要的贵人之一。蒋兆和是著名的中国人物画家,其作品《流民图》真实反映了抗日战争时期中国民众饱受苦难的事实而载入了史册。“徐蒋体系”以素描入画,开中国画学习借鉴西画的先河。

上世纪五六十年代,中国人物画发展很快,”写人不准以法度,指少一节。臂腿如直筒,身不能转使,头不能仰面侧视,手不能向画面而伸。无论童子,一笑就老。无论少艾,攒眉即丑。”这种现象改变了,出现了李斛、方增先、刘文西和杨之光等的一批杰出画家。其中黄胄以速写入画,更开辟了人物画的新面貌。这时候,中国的画家们不但吸收了西方素描的方法,重视写生。造型能力大大提高了,这是个很大的进步,但也遇到了不少的问题。

画成“如人眼睛看到那样”的效果,在油画、水彩之类绘画形式可能比较容易做到。因为油画、水彩之类绘画样式就是为了适应西方绘画的需要而发明出来的,是在西方写实绘画发展过程中不断丰富而成熟起来,成为画家们得心应手的作画工具。所以,油画这些绘画样式比较容易做到画面画得人眼睛看到的那样的效果。然而中国传统绘画,一直使用和书法一样的工具材料——毛笔与帛和宣纸等。这也形成了中国画表达语言的特点和民族绘画的审美趣味。用中国画传统的方法表现“如人眼睛看到那样”的效果,存在许多问题,甚至会发生不少矛盾。

油画等西画绘画形式,要运用焦点透视法,表现的场面只能限制在固定的视野范围之内。其表现语言是色调、色彩,它要借助“光”的存在,表现在固定光源之下物体的形体色调变化,以达到场景和物象的空间立体效果。西方学院派素描就是以西方“模仿说”绘画观念指引下培养训练造型能力的方式,其基本方法就是写生。自意大利文艺复兴绘画先驱乔托(1266年-1337年)以后,西方艺术家逐渐的认识到,只有可视的客观物质世界,才是画家获取真知,取之不尽,用之不竭的重要源泉。那时的艺术家和观众都习惯以绘画作品摹似真实客观场景的逼真程度,来衡量绘画作品的艺术水平的高低。写实的绘画作品因其真实的效果而获得观众的信服和认同,从而发挥了绘画作品应有的社会功能。

然而,西方学院派素描方式却使得中国画家感到有些不适应,因为中国画主要是以线条表现为基础,其作画材料又不能经得住反复覆盖修改,对明暗调子的表现又比较困难。于是,有人开始探索研究一种适应中国画的造型方式,这就是“结构素描”。这种素描不去表现物体的明暗调子,不去追求眼睛所见的空间立体效果。只着重刻画对象的形体结构,力求准确生动表现对象的形象特点。“结构素描”逐渐在各美术学院中国画系里流行起来,对中国画,特别对人物画产生很大影响。

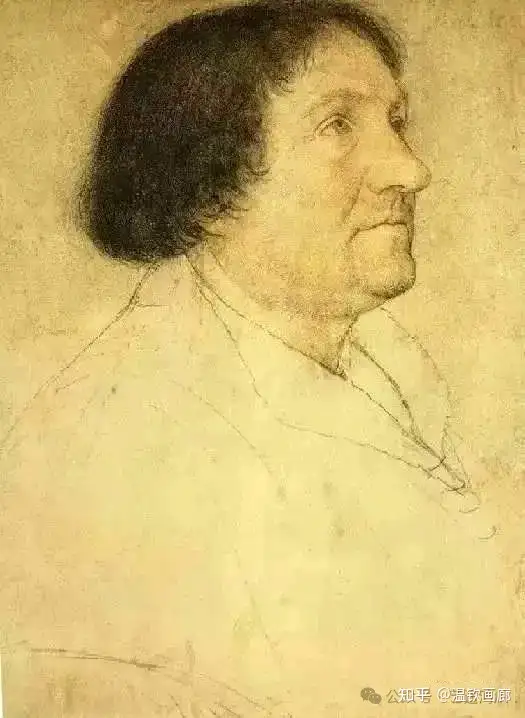

回过头看,不但西方本来就存在许多“结构素描”,在下面几件作品就是西方素描中的代表之作。二十世纪初,德国包豪斯为了适应现代设计的需要,也推广过结构素描。在我国古代画家也留下不少写生草稿以及粉本、白描之类,也是一种研究探索表现造型的方式,看来也应该看作是素描。此时,中国画似乎已经找到了与其相适应的造型方式了。但从现在所看到的作品看来,素描的造型方法是改变了,但素描的宗旨似乎没有什么两样,都是追求“如人眼睛看到那样”的效果,甚至有人还要和西方学院派素描一争高低,看谁画得准确画得逼真画得细致。

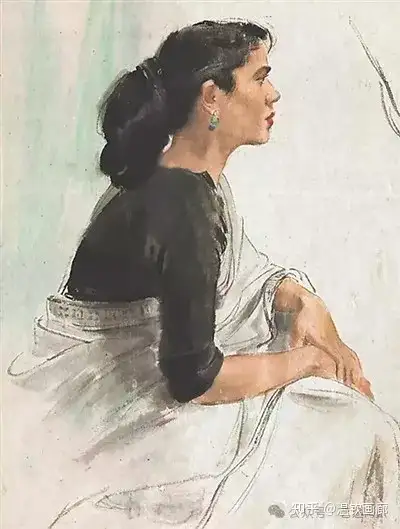

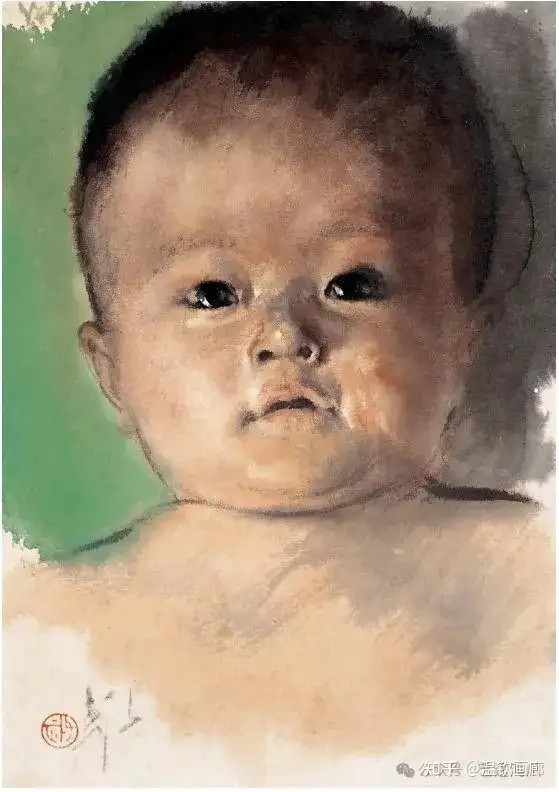

中国画的结构素描遇到两大问题:一,如何把结构素描的造型能力应用到中国画的实践里去,如何运用中国画的笔墨把对象表现出来,发挥中国画笔墨的艺术表现力。著名画家关山月主张直接用毛笔写生;用铅笔木炭画素描,依赖橡皮反复修改,使画家对造型表现犹疑不决。这与中国画用毛笔作画的特点是背道而驰的。这问题成了许多中国画家努力的方向。这里试从王子武的两件作品看看:这是两张小孩题材的作品,很真实的表现了小孩天真幼稚的形象,很传神。十分可爱,令人喜欢。然而《小孩像二》,作者显得有点拘束,还未能摆脱光线明暗的束缚。所以用笔比较被动,显得不大流畅。五官虽刻画深入细致,但拘谨有余,放松不够。而《小孩像一》则看到作者用笔潇洒自然,随心所欲。笔墨也得到充分的发挥,见笔见墨。又不被明暗束缚,反而主动巧妙加以利用,透明,轻松,形成了生动活泼的气氛,充分表现了作者高超的中国画技巧。相对而言,《小孩像一》更能显示出中国画的特点。

现在,把结构素描学到的造型能力应用到工笔人物画,似乎已取得很好的实际效果。看今天的工笔人物画,造型水平是大大提高了。同时,许多人又觉得速写也是个不错的途径。黄胄的创作实践证明是有成效的。很多人都学习黄胄的方法。但却没有黄胄那样的艺术感受力。黄胄能把平常的情景普通的人物画得很“美”,很生动。笔墨很放松、很活泼;也很有气韵。然而,可能由于没经过系统造型训练,在形象形体刻画不那么深入;但黄胄作品画面整体的强烈艺术效果往往掩盖了这方面的不足。据说黄胄晚年被问到“画中国画的人要不要学素描”时,他回答说:“有机会我也想学”。而学他的人常常没有学到他作品的优点,反而使不足之处更加明显。现在速写与素描、色彩一起成为美术院校必考科目。似乎很重视速写了。一般画家大多用速写作构图练习,或记录作者看到的生活场景和人物形象等;而表达作者对生活的感受,从生活里寻找“美”的形象,锻炼手眼一致的造型能力方面的作用却淡化了,这本来就是素描(速写)的主要功能。可是,现在许多美术应试的学生连学速写也从临摹入手,需要先把人体结构和动态背熟。很多速写作品缺少现场感、生活味、个性化和艺术感染力;变得概念化、类型化和程式化了。原因可能在此。

其二,如何对待写生。在现场对着客观对象进行写生,是把对象画得像“眼睛所见那样”一个有效的方法。许多写生作品很可能就是一件很不错的艺术作品。需要指出的是:在过去,西方绘画观念里,写生与创作是有区别的。写生往往是作为创作的辅助手段。许多绘画大师也留下不少不朽的素描作品,但大多都是习作。

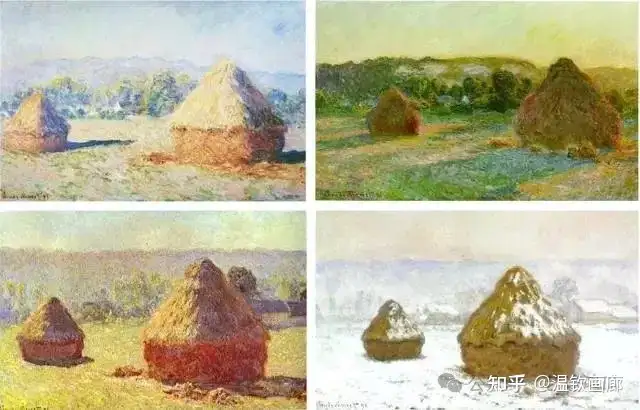

印象派主张以现场写生代替在画室作画,他们重视表现自己对客观事物的视觉印象,把自然的色彩作为绘画的主要表现对象。色彩是个十分奇妙的存在。懂得光学色彩学原理的人都知道:自然界色彩变化是有其客观规律的。然而,人们对自然界色彩的感觉却因人而异:有的人敏感一些,有的人迟钝一些;有的人生来就色弱色盲更不用说了。有的人偏于喜欢固有色,有人对环境色更感兴趣。不管如何,色彩规律是客观存在的。所以,一旦人们习惯退几步来欣赏,就发现印象派画家的作品效果要比过往的写实主义作品更符合人们的现场感受,更生动活泼,更真实可信。这是印象派之如此迅速博得人们的喜欢,取得胜利的重要原因。后来,特别是后印象派、表现主义的画家们,重视通过画面效果表现画家的对表现对象的理解和感情,有很强的艺术感染力,已不完全是画“眼前所见”了。

在今天,创作画与写生画很难严格区分了。

我国古代绘画也有写生,一是指“边鸾写生”的写生。边鸾是唐代画家,官至右卫长史。他最擅长画花鸟、折枝草木。有一件事表明边鸾的画技惊世骇俗,超群绝伦。唐德宗贞元年间,新罗国向皇帝进献了一对孔雀,它们能翩跹起舞,皇帝见到之后满心欢喜,遂下旨让边鸾在玄武门画这两只美丽的孔雀。边鸾遵旨作画,很快就完成。只见他在画中只是为一只孔雀画正面,而却为另外一只画侧背。可以看到,画中的孔雀羽毛绽放出翠绿色的光彩,璀璨夺目,熠熠生辉。再看那孔雀的尾羽宛若瑰丽的金翠首饰。而两只孔雀似乎被赋予了生命,竟能轻声鸣唱,歌声清脆悦耳,又好像是在用礼仪热情迎接贵宾大驾光临。边鸾用神奇的技法将孔雀画活了,因而它们才会看起来如此的栩栩如生。可以想象,当时的人们,不论是皇帝,抑或是朝中大臣见到此画,必定皆会惊叹,叹为观止。边鸾所作的一幅画名曰《梅花山茶雪雀图》,收录在《唐宋元明名画大观》里,还有《梅竹山茶雪雀图》《花鸟图》《梨花斑鸠图》等作品传世。“边鸾写生”是指画家选取的作画题材和创作的宗旨,就是说绘画创作要表现有生命的对象,要表现出客观自然的生气勃勃的景象。这是传统“天人合一”观念的体现。这与西方静物画的观点完全不同。西方静物画画得虽然十分真实,甚至像实物一样,但却不是活的,没有生命。在西方观念里,客观世界与人是对立的。可见,早在唐朝,中国花鸟画就形成了自己独特的面貌,在中国人的眼里,人和自然是融合一体的,一切都是活生生,自然天成。这也可以知道中西方对写生的理解和表达是不一样的。

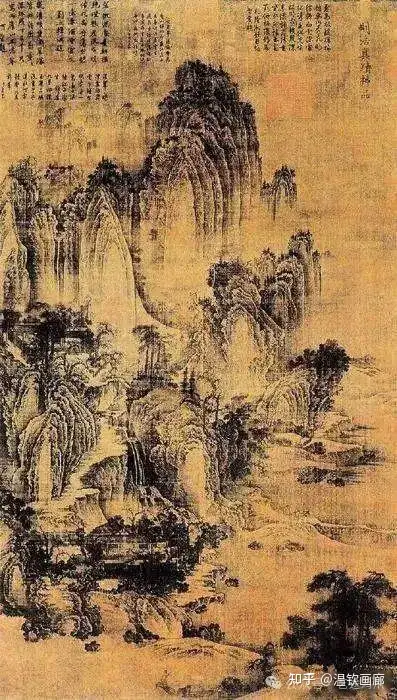

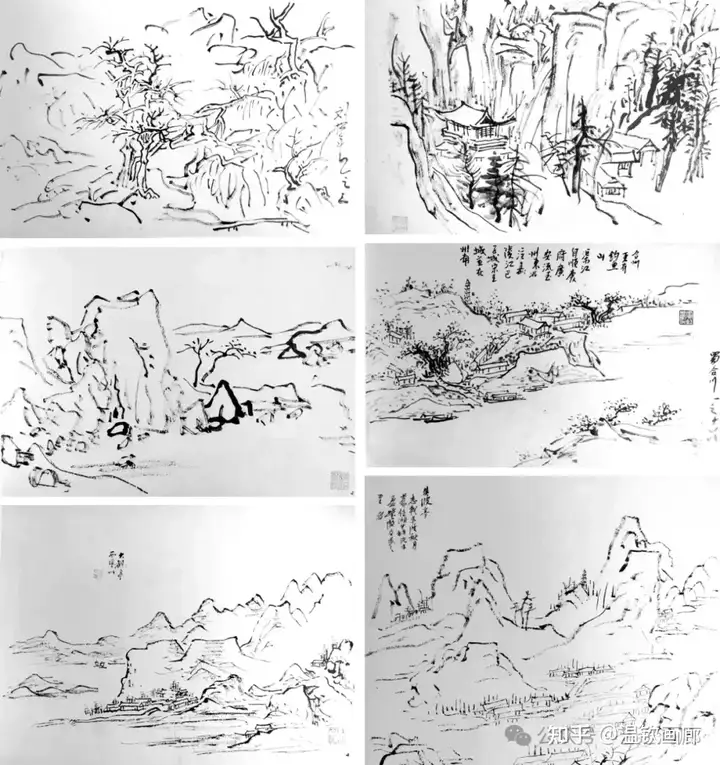

另外就是指五代后梁画家荆浩(约850-?)的“写松万本”一类的写生;荆浩《笔法记》里,记述他曾对各种松树进行写生,有数万本之多。这是他研究和理解松树的结构形态以及体悟表现对象的精神气韵的一种方式。画家对有固定形状的事物“格物致知”尤为重要;画家写生时可以不受视点角度的限制,最大程度做到“以形写神”。在《笔法记》里 ,还通过在石鼓岩間遇到了一位老人的口,对写生发表了不少精妙的观点。

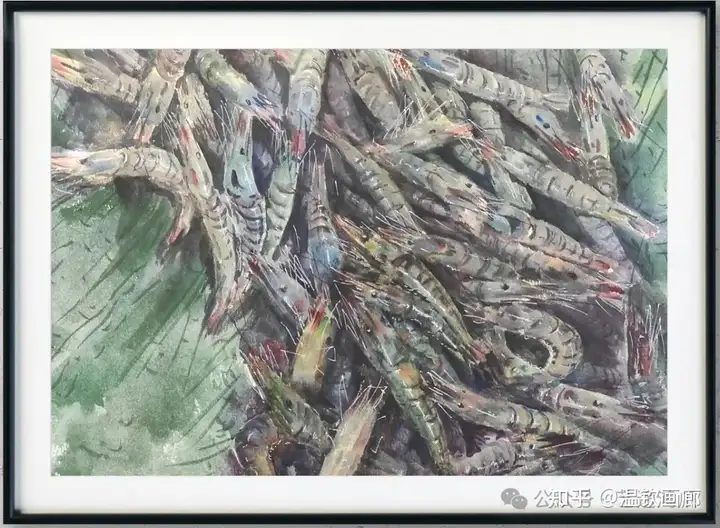

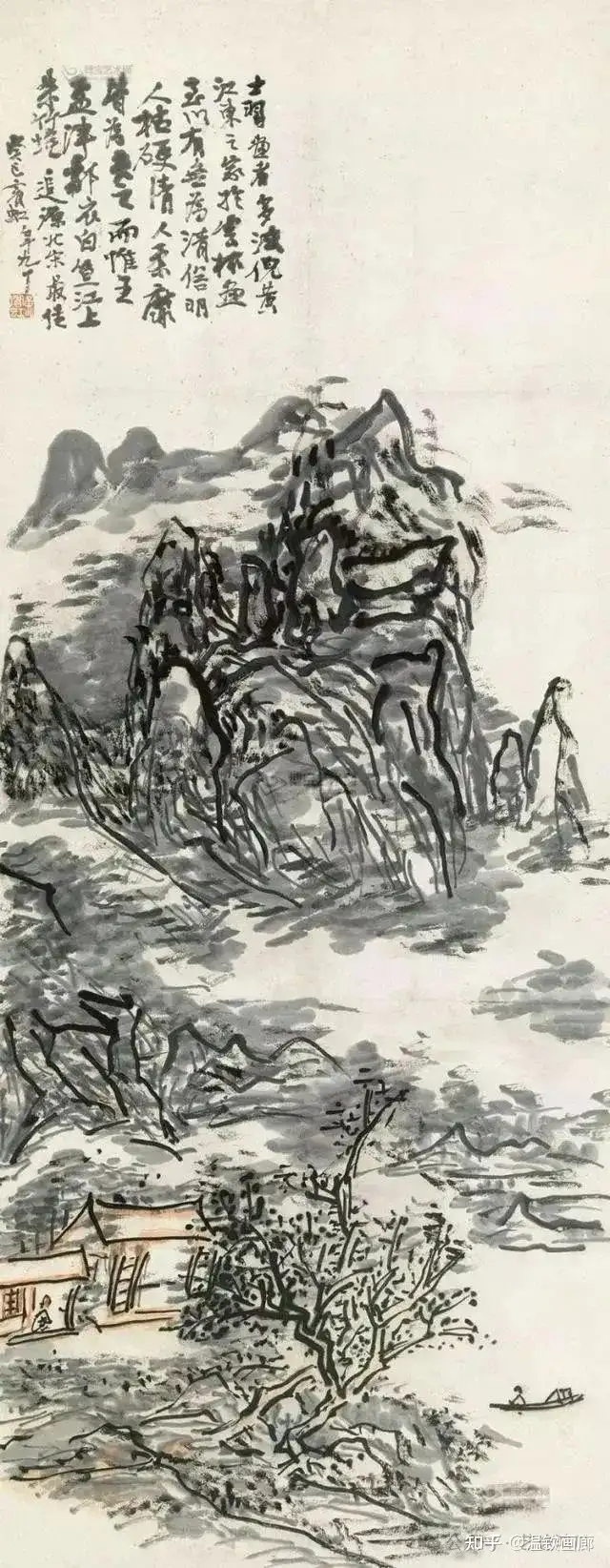

中国画“立象以尽意”,其画面不受眼睛所见的限制,既可以把千里江山画在一件作品里(如北宋 王希孟《千里江山图》等),又可以把天上人间及地底的人物同时表现出来(如《长沙马王堆一号汉墓帛画》等);不像西方绘画那样,画面表现的内容只能是画家固定视野范围内的物象。“立象以尽意”的传统绘画,画面表现的包括有形的和无形的物象。画家追求整体画面的“有无相衬”“虚实相成”浑然一体的景象,也就是“六法”画论首要的一条“气韵生动”。“大象无形”(老子语),所谓“大象”就是看不岀某一具体的形而含有很多个体的全象;“有形”“无形”浑然一体、不可分割,形成一个和谐而完美,统一整体的天成气象。”无形“因”有形“相映而显现,而画家作画又总以“有形”物象入手。“应物象形”在“六法”是第三位的;但“形似”不是不重要,早在魏晋时期顾恺之就提出“以形写神”的观点,因为无形的东西是因有形的物象而彰显,有形的物象刻画得如何,直接关系到画面“气韵生动”的效果。就如齐白石画的虾:因为齐白石把虾画得形态真实生动,赋有生命力,像水里遨游的活虾一样,空白的背景自然就会让观众一看就感觉是活生生的流水。倘若那虾画得没神气,不生动,即使很真实,效果也完全不同。我们可以对照下面两张以虾为题材的绘画作品;一张是齐白石画的“虾”,一张从网上下载的表现“虾”的水彩画。给人的感觉就很不一样。

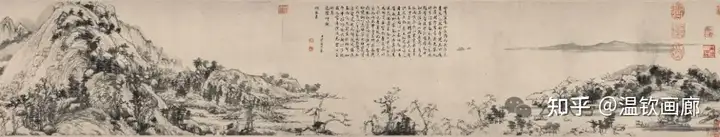

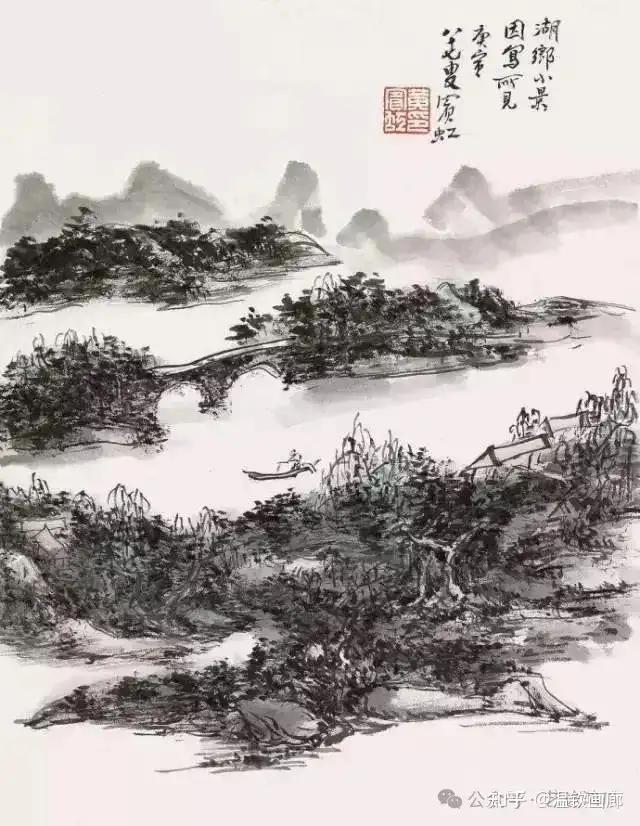

同时,中国画作画起手是“经营位置”:就是在平面的画幅上,按照“立意”的需要,把各种要表现的物象位置分布恰当。“老子言,知白守黑。虚处非先从实处极力不可。否则无由入画门。”(摘自《黄宾虹画语录》)这样做有利于“立意"的表达、意境的营造,使画面表现的场景既可行可望又可游可居,画家就如“观盆景"那样,“以大观小”,减弱了前景、中景和远景之间的透视强度,使前景、中景和远景的景物大小比例缩小了;而且所画的景物也不限于一时一地所见,远近也不受视觉清晰与否的限制;“虚实““有无”“取舍”的处理,全凭画家的“意匠”功夫。

我觉得,传统中国画里,创作与平时的写生应该不是一回事。“外师造化,中得心源”,画家的创作来源于客观世界,但又不是客观景物的简单模拟,它往往是作者深刻理解客观景物后反复酝酿,经过深思熟虑的结果。如黄公望创作《富春江山居图》就是一个很好的例子:宋代郭熙《林泉高致》里说:“夫山水虽无定形,而有可行者,有可望者,有可游者,有可居者……试看真山水,历千百里外,而择可游可居之处,十无二三,而必取可游可居之境,君子所以渴慕林泉者,正谓此也。”黄公望心目中的“富春江”就是他逃离世俗社会的可游可居好地方,是他心灵皈依的归属。他把绘画当作排遣心中愁绪和陶冶性情的一种工具,他常常在富春江上乘舟漫游,或在山野间小息静悟,“袖携纸笔,凡遇景物辄即摹记”,经过三四年的素材收集、草图拟划与意象经营,诗、书、画三者的结合,画上的题诗、题文不仅倾注了他的感情,而且融注了他对时代、对传统、对个人命运的生命感受,不断地寻找着较理想的表达方式,历时7年终以苍润洗练、自由变化的笔墨和优美动人的意境,画出了自杭州至桐庐的富春江上的旖旎风光,表现了山水内在的生命,终是成就了这幅极富有意味,又似融有一种仙风道骨之神韵的《富春山居图》。

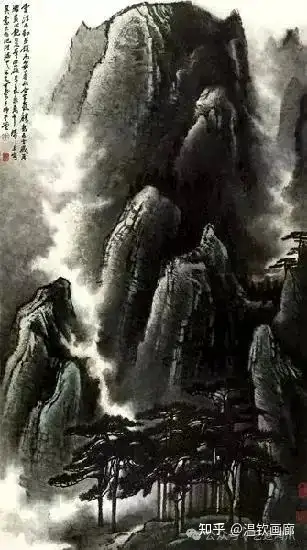

上世纪五六十年代,国内各美术院校面临取消中国画系的危机。李可染为了振兴中国画,立志“为祖国山河立传”,曾身体力行,联络众画友到各地名山大川写生。他学过西画,后来很长时间都是画中国画,对中西绘画都有深切体会。一开始,李可染就很清醒的指出:“画不是透视的说明,看得过去就行了,不要过死地要求透视”;又说;“中国画的透视叫鸟瞰,也正确也不正确......‘鸟瞰’还是太强调焦点透视了,万里长江是站在什么地方也看不全的。”(李可染1958年《再谈中国画的特点》)。李可染的写生作品实际大都是现场创作。所以,他十分强调“一是长期的观察,二是反复的描写......达到成竹在胸,全马在胸。”他指出“‘意匠’有三点:剪裁、夸张、组织。“他认为,“作品越没有意匠,艺术性越低”(李可染1958年《谈中国画的特点》)。也许因他不像黄宾虹那样长期在做古书画鉴定工作,能经常接触大量的各类古代书画作品。在当时的环境下,能全面了解古代书画还是十分不容易的。李可染一直在中央美术学院任教,接触各类绘画较多,受版画装饰画影响较大。所以他的作品构图比较饱满、完整,空白较少,画面构图多类似装饰绘画,而黑白处理更接近版画,对比分明,不如黄宾虹那样笔墨空灵。

黄宾虹对古代绘画理论和作品都做过详细深入的研究,他在1925至1948年这二十多年间,画了大量的“勾古画稿”。从这些勾古画稿,我们可以知道,黄宾虹在九秩变法前,是如何以这种特殊的勾古画法参悟传统,思考画史,求脱求变的。我猜想,这是他以传统绘画章法作为一个重要切入口。他在《画法要旨》里指出:“笔法、墨法、章法,三者为要”。传统绘画的章法虽然在古画论里以及古代画家的作品里已多有提及和体现,但结合自己传统绘画的深刻理解、对笔法墨法的切身体悟,通过研究古代作品的章法作深入功夫的,可能黄宾虹是第一人。许多画家在构图时,反反复复探索的目的,就是要找到一种更适合的方式来表现他感兴趣的意象。所以我认为,黄宾虹的勾古画法就是他找到切入口。1948年他在致朱岘英的信中说:“近悟于古迹与游山写稿,融会一片,自立面目,渐觉成就可期,然全以笔墨用功为要。此中正轨,寰宇中认识之者已不乏人,共勉力可也。”他认为这种画法“可成个人面目”。他用“勾古画稿”的画法应用到写生中去时,陪同的画家都不理解;因为写生画稿与眼前所见的被写对象有较大差异,并不在乎眼前所见那样。我们看到黄宾虹晚年创作的山水画作品构图多式多样,空间开阔深远,变化丰富有序。如文艺评论家傅雷所说:“……宾虹则是广收博取,不宗一家一派,浸淫唐宋,集历代各家之精华之大成,而构成自己面目。尤可贵者他对以前的大师都只传其神而不袭其貌,他能用一种全新的笔法给你荆浩、关同,范宽的精神气概,或者是子久(黄公望)、云林(倪瓒)、山樵(王蒙)的意境。他的写实本领(指旅行时构稿),不用说国画家中几百年来无人可比,即赫赫有名的国内几位洋画家也难与比肩。他的概括与综合的智力极强。所以他一生的面目也最多,而成功也最晚。六十左右的作品尚未成熟,直至七十、八十、九十,方始登峰造极。我认为在综合前人方面,石涛以后,宾翁一人而已。“

再看另一位画家吴冠中,他是油画家,画过不少水彩水粉画,后来画了大量的中国画。在他的观念里中西绘画都是绘画,只是使用工具材料不同而已。他画的油画被誉为“油画民族化”的典范,他画的中国画又成为“融合中西”的代表。吴冠中的作品很多都是现场写生的,他基本就是用西方绘画的观念来作画的,只不过他十分重视艺术的形式美,而且表现的是民族审美和趣味。

这里我们不谈论哪种方式好或不好,画家只有画出好作品才是最终的目的,没有什么比这更重要。今天中国的艺术要走向世界,我们要创作更多有时代精神有民族特色的作品。但很多学中国画的年轻人,由于大多数人都是按现代美术教育的一套方法入手的,先画素描色彩,常常练习写生;所以作画时常常陷入“画如所见”而不自知。因为没有对比,就不能分辨中西绘画各自的特点,学习目的就容易迷失方向。我觉得,画中国画的人在学习传统的同时,不妨学一点西方美术史,了解一下西方绘画的发展源流和变化。只有深入理解,才能找到中西绘画各自的长处和优点,减少走弯路,多一些自觉性。

前面我们说过,二十世纪随着西风东渐,西方绘画传入国内。传统中国画越来越显得与时代的发展不适应。“徐蒋体系”提出融和中西,以素描为一切造型艺术的基础,主要是解决传统人物画造型能力不足的问题,对当时人物画发展起到很大作用,先后出现了蒋兆和的《难民图》、方增先的《粒粒皆辛苦》、刘文西的《祖孙四代》、杨之光的《一辈子第一回》等以及黄胄表现新疆少数民族生活的人物画作品。受到人民群众的欢迎,社会影响很大。但画家们也遇到了不少的问题;由于中西的文化背景不同,对绘画艺术的认识和需求不一样,对所谓“写实”也有不同的理解和表达方式。如果我们把素描看作是画家培养造型能力的训练手段;那么,现在美术培训广泛应用的学院派素描,不过是西方画家为了适应西方绘画需要的一类素描。而中国画由于本身的艺术特点和表达语言与西方绘画不同,所以必须要建立一类适合中国画需要的素描;这就是”结构素描“,与学院派素描不同的是,结构素描主要从结构出发,帮助画家理解和表现对象的形体特征和结构特点,不去表现光影和物象的色调体积。同时,画家还需要解决如何应用到中国画的实践中去;也就是如何把画家的造型能力运用传统笔墨表现出来。

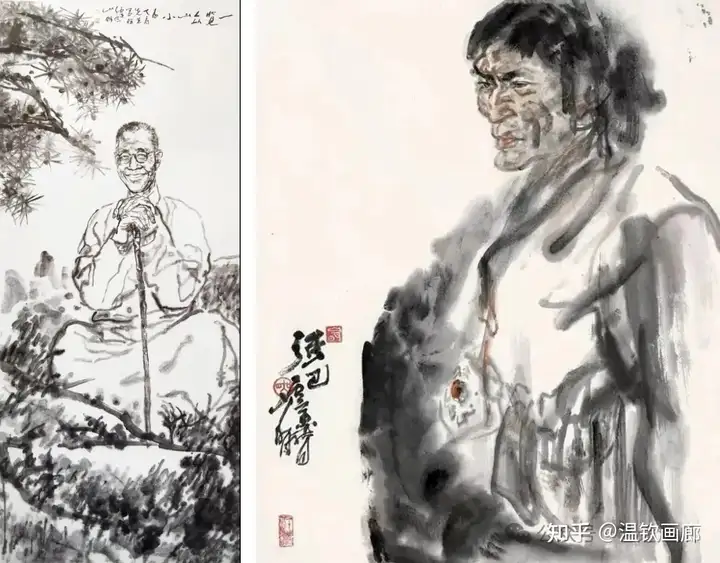

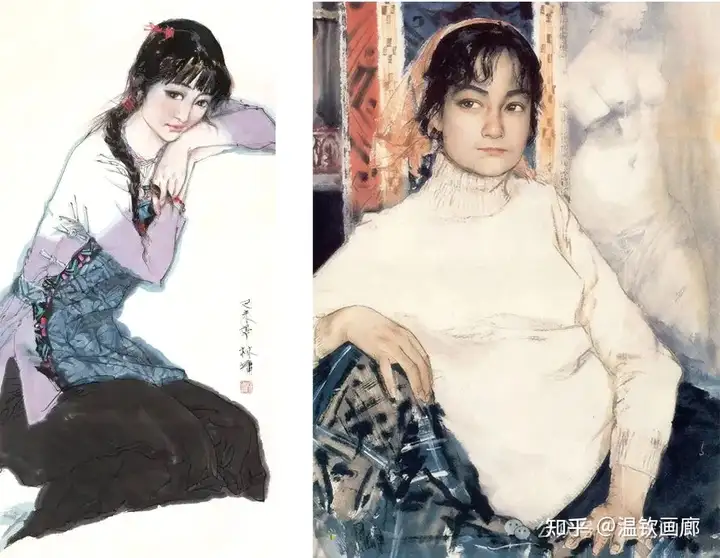

随着时代的变迁,社会的发展;特别是改革开放以后,国家强盛了,国际地位的提升了,人们眼界扩大了,民族自信心提高了。中国画发展更迅速,无论从画家的人数还是作品的质量,都比过去提高了,其面貌较之几十年前已焕然一新。特别在人物画方面,先后涌现了卢沉、周思聪、王子武、刘国辉、杜滋龄、吴山明、何家英、吴宪生、林墉和陈振国等等一大批优秀的人物画家。这些画家造型基本功扎实,“以形写神"的水平有很大的提高。而且,对中国画的自身特色,也越来越重视,他们的笔墨有着鲜明的个性,有较高的品味气韵,不再是过去“书法用笔”那样的浅层次的简单理解。中国画似乎已找到了与其相适应的锻炼造型方式了。

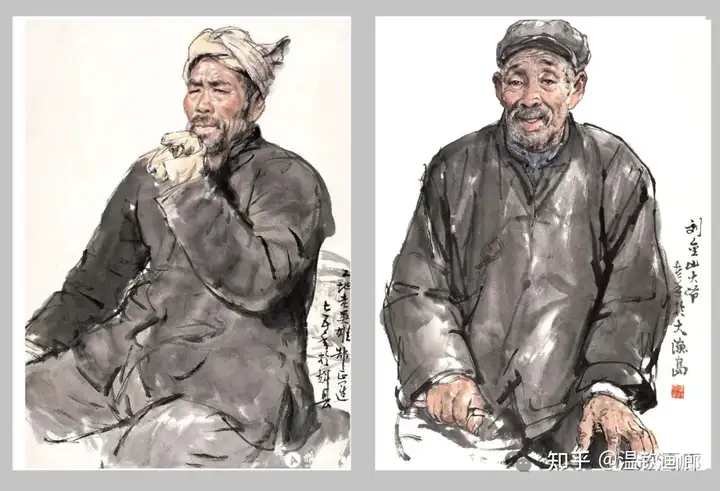

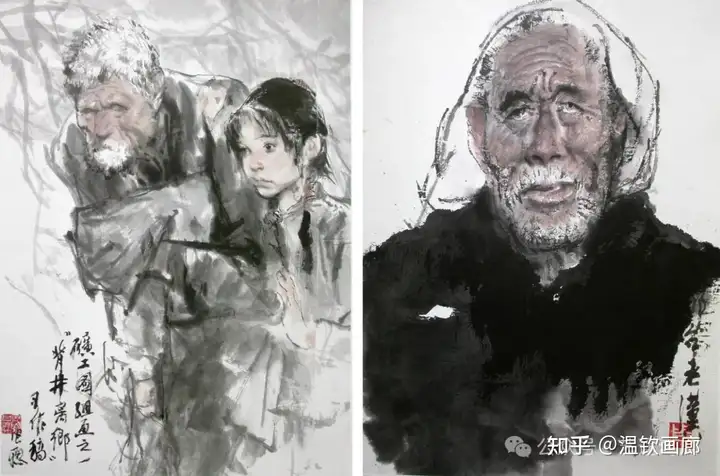

林墉的人物画作品

经过近一个世纪几代人的努力,中国人物画取得的成就是有目共睹的。 虽然中国人物画现在还远远未达到理想的境界,人物画整体水平还有待进一步提升;但对于某个别中国人物画家而言,要把一个现实生活里的某个人物画得惟妙惟俏,不再是困难的事情了。手法娴熟的人物画家面对现实人物,可以一挥而就,一张生动活泼的人物写生作业简直挑不出什么毛病,“画如所见”似乎并非遥不可及的事情。同时,如果画家不能对生活的保持新鲜感受,没有饱满的创作激情,不能为自己树立进一步目标,自己习惯了的手法就可能变成了纯粹熟练的程式,越画越“甜”、越画越“油”。我们可以以速写为例;速写在国外是指时间较短的一类素描,主要是画家作为观察、研究表现对象的一种便捷的手段。但在我们这里却似乎是与素描不同的另一类东西,美术院校考试把速写与素描色彩分别为不同科目。很多人画速写已变成一种程式化的运用,或只是把它作为记录生活场景的工具。有些美术考生通过临摹练熟人物结构,想当然地画出人物各种姿势动作,这自然可以应付考试,但以此用在绘画创作中,作品公式化概念化也就免不了。

中国画 “画如所见”似乎已经不是问题,但大多数人仍然感到不满意,创作的作品总使人感到有不足的地方,优秀的作品太少太少了。就如冈布利希在《艺术的故事》所说:画家“为什么不能满足于在自然面前坐下来尽其所能去描绘它呢?答案似乎是,艺术家已经发现他们应该“画其所见”这个简单的要求自相矛盾,所以艺术已经莫知所从。”从现在所看到的作品看来,中国画的素描造型表现方法是改变了,但素描的宗旨似乎没有什么两样,都是追求“如人的眼睛看到那样”的效果,甚至有人还要和西方绘画一争高低,看谁画得准确画得逼真画得细致。

实现“画如所见”难道就是中国画的目的吗?

对绘画艺术,东西方文化有不同的理解和应用:源自古希腊“模仿说”的西方绘画偏重于客观表现,偏重于艺术作品的社会功能,认为画面的真实性是作品感动人的主要原因。结果是许多画家都只是成为人工式的照相机,制作出照片一样的作品。只有那些有才华的画家凭着对艺术的深刻理解和高超的技艺,对表现的题材内容有着强烈的感受和表现欲望,才能创作出那些”形神兼备“的经典杰作。在中国的人物画家面前也遇到了山水画家同样的问题:如果老老实实的对着模特写生,可能就只能画成“如人眼所见”那样子的效果,与西方绘画没什么不同。如果不这样,中国画又应该如何画呢?这问题在人物画家面前虽然不如山水画那么明显和突出,因为现今大多数人物画都只画独个的肖像,似乎“传神”就OK;至于群像式的或场景大的,问题就出来了,那些作品注重画面的形式感和视觉冲击力,成了众多人物的并立或堆砌,看不到画家的用意和匠心。这也是中国人物画不感人,缺乏艺术魅力的原因。

西方绘画强调“写实”,传统绘画的“形似”是不是就是“写实”呢?“写实”是否就是中国画的目的呢?有的画家开始反思了,周思聪就是其中最值得重视的一位。

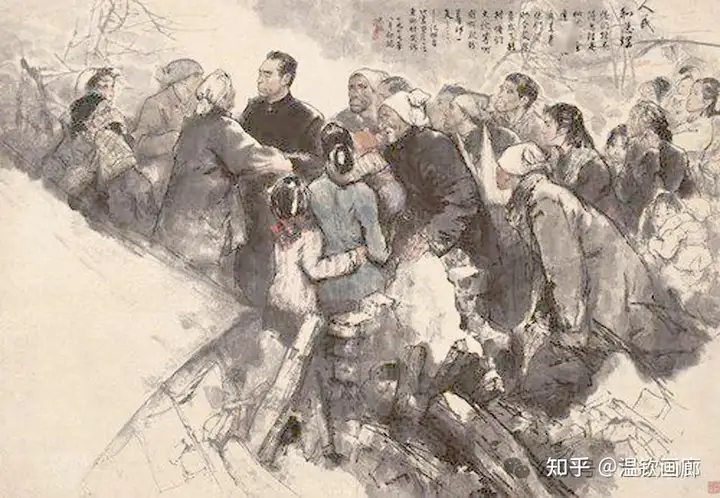

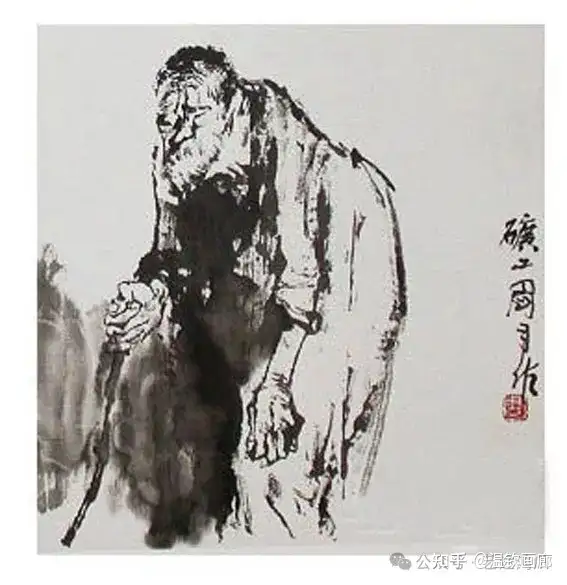

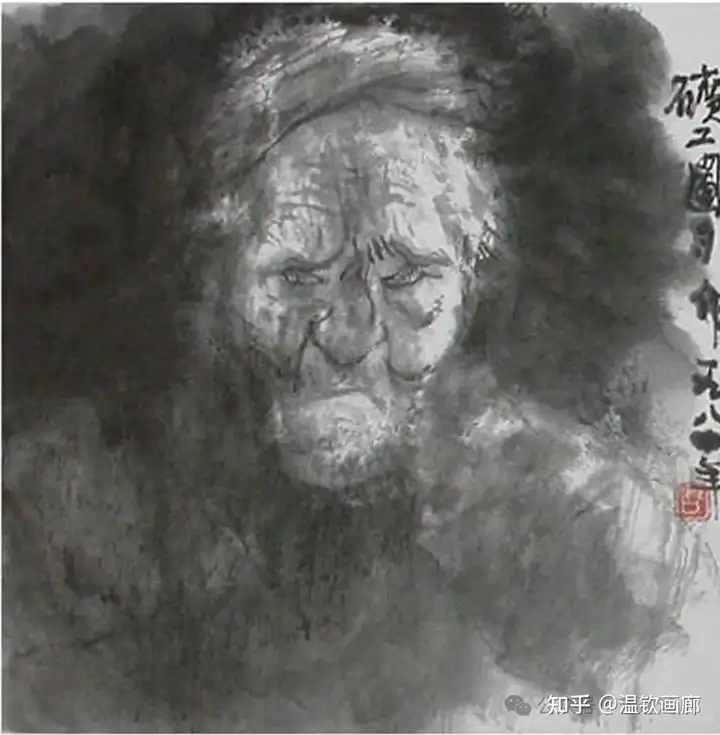

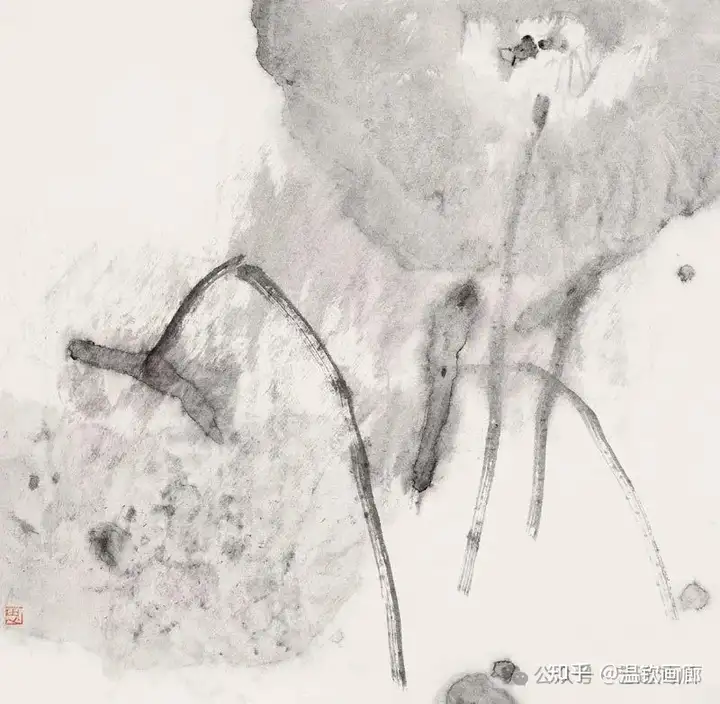

周思聪是当代中国人物画家的代表人物。她就读于中央美术学院中国画系,专攻人物画,是真正得“徐蒋体系“真传的画家,曾得到李可染、蒋兆和、叶浅予、刘凌仓、李苦禅等诸位名师的面授聆教。她创作的中国画《人民和总理》曾获全国美术展览金奖。该画用笔潇洒自如、肯定有力,墨色滋润,黑白浓淡干湿层次分明而丰富;刻画人物众多而形象具体生动,场面复杂而虚实有致主次有序,有很强的艺术感染力,可说是近代中国画发展过程中的一个里程碑,世纪之初人们对中国人物画的期望似乎已经实现了。然而后来想不到的是,周思聪却放下这一切,包括她过去一向驾轻就熟的画法,开始重新探索人物画新的方向。有人说,这是周思聪因身体得病,家庭压力过大迫不得尔作出的改变。这也许是现实的具体原因;然而,我看,这也是她在长期的中国画实践里,经过深思熟虑后作出的选择。这时候,周思聪开始在速写作业作尝试,后在和丈夫卢沉合作《矿工图》时进一步深入探索。“80年代,周思聪对于历史题材的人物画创作戛然而止,转向《彝族女子系列》和晚年的《荷花系列》”。从现在我们看到她生命后期的作品可以看到,周思聪已经不再满足于人物画的造型准确,要回归到“立象以尽意”的民族绘画传统。这不是传统的简单继承,是在新时代“融合中西”的基础上重新的回归,对中国画的发展有着重要意义。当一些老先生指责她“求脱”太快时,作为一个乖学生,她虽没有当面回应,但后来的事实说明:她已决心按自己的选择坚定走下去了。

著名人物画家刘国辉曾到周思聪家拜访,他在画案上看到周思聪画的变了形的作品,大为诧异,“那时变形的人物形象对于多数人来说还没有习惯,更何况一个画写实人物画的高手。突然改弦易辙就更使人困惑了。‘你怎么也搞变形了呢?’生就急性、少涵养、到哪里都很冲的我这就发问了。‘嗨,不变不得活了’ 她似乎并不用思量就说,声音依旧是那样轻轻的。‘你是打头的,你变了叫我们怎么办?’我不无调侃地开玩笑地说,思聪浅浅地笑着,并不应对这无需要作答的问话。”(引自刘国辉: 《想起周思聪》一文 )周思聪作为画家,她更关注的是绘画创作实践,并没有什么深奥的艺术高论。我曾希望看到她对自己的改弦易辙有些什么解释的文字,但似乎也找不到。她直到生命最后她都未停笔,一直在探索着中国画的新形式。

周思聪后期的中国画作品

人们常说:“中国画是人品与学问的艺术。”这人品,不是名气地位,而是画家对人性对艺术的真诚态度;这学问,不是以知识丰富夸夸奇谈的什么家什么权威,而是对艺术的深刻理解和不懈追求。人们津津乐道中国画家的衰年变法,认为一个画家要有“人品,才气,毅力以及寿命”才是完美的艺术人生。齐白石晚年变法,黄宾虹的破茧化蝶,都是艺坛佳话了。可惜周思聪英年早逝,未能完美实现她的艺术理想。她现在的作品离她心目中理想的效果有多远呢?旁人无从知晓;但可以知道的是:艺术家已经发现他们应该“画其所见”这个简单的要求与自己的艺术理想自相矛盾了。我们民族绘画历来就有“立象以尽意”的传统。要继承和发扬这个传统,应该有一个更广阔的空间在等待画家们去开拓。周思聪也许是最早觉悟到这问题的画家了。

下一篇:西方现代艺术的主要流派

庞明璇

庞明璇 未知

未知 张大千

张大千 黄琦

黄琦 测试用艺术

测试用艺术 胡江

胡江 陈维廉

陈维廉 赵映璧

赵映璧