- 资质:

- 评分:

1分 2分 3分 4分 5分 6分 7分 8分 9分 10分 1.9分

- 印象:

- 经营时间:22年

- 展厅面积:

- 地 区:北京-朝阳-草场地

不必召开群众大会了,钢铁就是这样炼成的

2018-04-12 11:08:21

展览《生命文献:沈阳地下音乐1995-2002》于2016.3.17 - 5.14在泰康空间展出。

\ 下文节选自

“搅水男孩”乐队主唱阿白手记《活在这儿》

1995年 \

修复我破碎的梦想

粉碎得像个掉落的玻璃杯那样

我还不想准备被击破

从前得到的教训想忘记竟如此困难

我的仍然跳动的心脏

你必须学会站在你自己的土地上

——Sting(英国摇滚诗人)

光大银行99’秋季高校户外摇滚音乐会现场

光大银行99’秋季高校户外摇滚音乐会现场 光大银行99’秋季高校户外摇滚音乐会现场

光大银行99’秋季高校户外摇滚音乐会现场

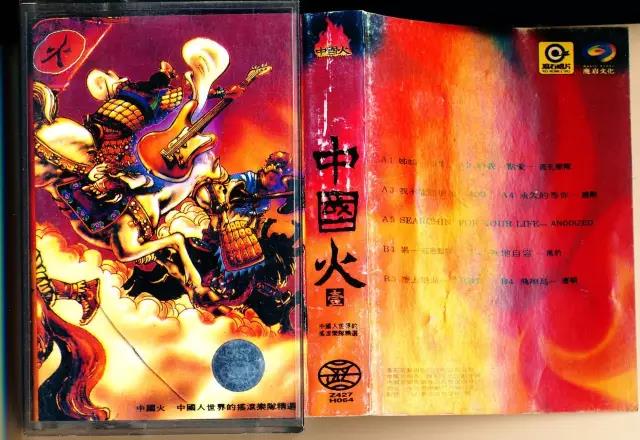

沈阳的摇滚乐留给人们唯一的印象,大概就是收录在“中国火I”之中的那首“永久的等你”。由郭大炜、赵刚、张炯、张克威等一批在沈阳颇具号召力的乐手组建的“目击者”乐队大概是摇滚乐在沈阳最早的传播者。时过境迁,今天的沈阳摇滚乐仍是处于一种极为尴尬的境地之中,没有人去宣传,也没有人去批判,它就像得不到眷顾的沙地上的植物一样,默默地生长着自己的尖刺。几只风格迥异的乐队顽强地生存着、发展着,默默地延续着这场当代青年所独有的摇滚之梦。我们都是被时代的钢铁洪流所抛弃的孩子,也许只有穷孩子才会对一些社会的不合理现象怒不可遏。我们就是这么一群愤世嫉俗的家伙。

我常常感觉到这个城市就像一个裸露的伤口,而我们则是伤口中流淌而出的鲜血,具有最真实的色泽与最真实的痛苦。

排练(未完成),董冰峰,纪录片,2002年,视频截图

排练(未完成),董冰峰,纪录片,2002年,视频截图 排练(未完成),董冰峰,纪录片,2002年,视频截图

排练(未完成),董冰峰,纪录片,2002年,视频截图

★ 我的母亲给了我一张门票,把我带进这生命的演出,这第一幕的名字叫做 “ 与痛苦共舞 ”。

嬉皮士酒吧内演出现场,1999年

嬉皮士酒吧内演出现场,1999年

\ 下文来自

董冰峰 (策展人)

2016年 \

今日的艺术不仅仅描绘生命,或提供艺术产品,而是渴望成为生命本身。

——波里斯·葛罗伊斯(1)

至今,摇滚乐在沈阳的发展历程及其可能的历史书写是完全空白的。或者说,这种状况并非仅限于沈阳,同时也发生在中国其他为数众多的二三线城市。造成这种现象的一个重要因素恐怕是,关于中国摇滚乐的大量书写或研究,极少能越出北京之外。信息不对称、资源边缘化这样的说法,难免流于表面;根本原因是中国摇滚乐一直以来被视为市场机制运作下的主流文化产品,而偏安一隅的沈阳摇滚乐,无论其内容或表现形式,很难、或从未有过尝试着自我设计为一种大众消费商品。

展厅1F-a以书信、照片、稿件、报刊、海报、音频、视频等文献为基础,通过编年大事记的方式呈现1995年至2002年沈阳地下文化艺术活动总况。

展厅1F-a以书信、照片、稿件、报刊、海报、音频、视频等文献为基础,通过编年大事记的方式呈现1995年至2002年沈阳地下文化艺术活动总况。 展厅1F-a中心的书桌式展柜中陈列部分相关出版物,同时提供影印版成册书籍供观众翻阅。

展厅1F-a中心的书桌式展柜中陈列部分相关出版物,同时提供影印版成册书籍供观众翻阅。 1996年至1999年,时任《音乐天堂》主编陈寰中和董冰峰,以通信对话的方式讨论、联合撰写与完成《滚过后现代》,该书至今未正式出版。图为陈寰中寄予董冰峰的T恤(位于展厅1F-a 1999年大事记)。

1996年至1999年,时任《音乐天堂》主编陈寰中和董冰峰,以通信对话的方式讨论、联合撰写与完成《滚过后现代》,该书至今未正式出版。图为陈寰中寄予董冰峰的T恤(位于展厅1F-a 1999年大事记)。

一九九零年代中期后,短短数年间,沈阳及其邻近城市涌现了几十支摇滚乐队。摇滚乐队的大量成立或是演出活动的密集举办,都是之前或之后在沈阳都未有发生过的。探其究竟,首要原因无疑是那个时代伴随着市场经济初起而形成的,对娱乐性文化场所的规模化需求。其中,“搅水男孩”、“末日的毒瘤”与“死药丸”是当时最为活跃、最有代表性的三支沈阳摇滚乐队。但颇具讽刺意味的是,即便是当地火热的商业场所与文化空间提供了乐队频繁展演的机会,也并未促使沈阳的摇滚乐形成稳定的表演样式或成功经验,反屡屡因其直接反映社会现实的、攻击性的歌词与刻意冒犯、带有行为艺术般的激进台风,以及大量制造的“噪音”,而与公众能够接受的主流审美和社会文化彻底决裂。

展厅1F-b部分还原了嬉皮士酒吧的舞台、吧台及背景墙。

展厅1F-b部分还原了嬉皮士酒吧的舞台、吧台及背景墙。 展厅1F-b内嬉皮士酒吧灯箱及老照片背景墙。

展厅1F-b内嬉皮士酒吧灯箱及老照片背景墙。

之所以以“地下音乐”的概念来定义、勾勒沈阳1990年代的摇滚乐,并非一味突出其反对主流文化、甘居边缘的普遍特征,而是试图描述这样的一番形象:由于长期处于对抗生存的状态中,沈阳“地下音乐”显现出极强的不稳定性和对创作常态的不断挑战,并逐渐形成一种游移于各类社会和文化空间、并且徘徊于不同形态的艺术表现风格和角色之间的自然选择。需要说明的是,探讨沈阳的“地下音乐”也不能仅限于摇滚音乐圈本身,而必须同时关注与摇滚乐群体、展演活动紧密相关的沈阳的独立电影(“自由电影FreeCinema”群体)、剧场(如“脾气爆公社”)以及当代艺术等多种类型的空间实践与另类的文化现象(2)。将这种种“地下的”复杂存在并置在一起,一来可以解释沈阳摇滚乐群体拒绝主流化、拒绝资本收编的自主意识,二来或也可以拓展我们已经固化了的,对于当代中国艺术及文化系统认知的边界。

沈阳独立电影相关文献(位于展厅1F-a)。

沈阳独立电影相关文献(位于展厅1F-a)。

沈阳独立电影相关文献(位于展厅1F-a 2000年大事记)。

沈阳独立电影相关文献(位于展厅1F-a 2000年大事记)。 沈阳独立剧场相关文献(位于展厅1F-c)。

沈阳独立剧场相关文献(位于展厅1F-c)。

“生命文献:沈阳地下音乐1995-2002”,以沈阳摇滚乐为叙事基点,1990年代为考察时段,经由大量的当事人:摇滚乐手、艺术家和独立导演们的书信与日记、图像与视音频等文献,编织重现一段特定记忆时代中的“生命经验”。今天,作为“地下音乐”的沈阳摇滚乐已经消失;或者说,摇滚乐本身已不重要,重要的是如何在均质生活与资本文化中持续地保持一种艺术性的感知力,以“回忆”的翻转来抵制整体性的遗忘。如阿莱达·阿斯曼所说:回忆不仅是一种感性存在,还能被表述为话语并成为可支配的代用储备。(3)

(1). 波里斯·葛罗伊斯:《生命政治年代的艺术-从艺术品到艺术文件》,参见波里斯·葛罗伊斯:《艺术力》,郭昭兰、刘文坤译,艺术家出版社2015年,第83页。

(2). 如“搅水男孩”、“末日的毒瘤”和“死药丸”乐队的三名主唱,阿白、萧寒和付多,都不同程度的参与了沈阳的独立电影、戏剧与艺术活动的创作与展出。

(3). 阿莱达·阿斯曼:《回忆有多真实》,参见(德)哈拉尔德·韦尔策编《社会记忆:历史、回忆、传承》,北京大学出版社2012年,第57页。

上一篇:不会讲故事的艺术家不是好演员

下一篇:小青年们的广场舞

黄琦

黄琦 测试用艺术

测试用艺术