- 资质:

- 评分:

1分 2分 3分 4分 5分 6分 7分 8分 9分 10分 1.9分

- 印象:

- 经营时间:22年

- 展厅面积:

- 地 区:北京-朝阳-草场地

日落简史 / 黑白空间中的“弱普遍主义”

2018-04-17 17:48:01

泰康新生代策展人项目自2016年开启以来,通过系列性的展览、研讨、出版等活动,尝试打开新一代策展人对话和实践的平台。在2017.12.30-2018.02.10展出的展览“日落将至”中,策展人韩馨逸、李贝壳、李泊岩以一种灵活自主的工作方式进行协商讨论并实现展览。

2017年12月30日的日落时分,在泰康空间的展览《日落将至》开幕。我也难逃今冬肆虐中国大地的流感侵蚀。我给前来的记者解释展览,告诉他们这个展览是如何经过三位策展人(韩馨逸、李贝壳和我)反复不断地磨合而来的同时,我希望得到一个很好的休息,放一个假。所有人都会认为策展人的工作是既费脑又费力的,在一个个展览接踵而至但我的身体又抱恙时,我脑子开了一个玩笑:泰康应该给策展人设立一份特有的保险,可以养老的那种。

展览现场三位策展人李泊岩、李贝壳、韩馨逸与泰康空间唐昕、苏文祥以及部分参展艺术家耶苏、劳家辉、蒋竹韵、高宇、孙存明、毛韬以及范西

展览现场三位策展人李泊岩、李贝壳、韩馨逸与泰康空间唐昕、苏文祥以及部分参展艺术家耶苏、劳家辉、蒋竹韵、高宇、孙存明、毛韬以及范西

日子一天天过去,对于当下难以判断的事实,演化成对未来的期待。在展览呈现手段多样的当下,我们到底要用怎么样一个形式,其实也只是一道选择题而已。在难以明确目标的情况下,开放这种未知,成为了我们可以确定的答案。无力、弱化、未知、未来、人类情感、权力等关键词在交流中浮现出来,这些随便一个都可以大写特写的符号,就存在于策展人对当下无奈的反思中。而我希望尽力让工作呈现出工作本身的逻辑,以去除多余的目的,正如铃木大拙评价中国人和其他部分亚洲人,如何使用和驾驭智慧时所说:“他们喜欢工作,是为了工作自身,尽管从客观上来说,工作意谓着完成某件事。”(注)

所以,我们也仅仅提出泛泛的要求,也就是这些符号单词,简单说,那就是对于未来的未知。明显,作品自有的信息超过了理论引导,或者说,理论在这个展览从一开始就被弱化了,至少策展人主观上是弱化和反对标榜用作品来解释一篇文字的。在我看来,这更像是一个临时机构还不知道今后如何发展的自由、自主的状态。每一个法则都有自己的规则可以遵循,即使用最开放最自由的法则,也是有其审美指向的,让艺术家灵活搭配,在眼下成了既偷懒又有效的组织方式。

耶苏,《笋石》,石膏、烤鸡块、漆 ,尺寸不一,共30件,2017

耶苏,《笋石》,石膏、烤鸡块、漆 ,尺寸不一,共30件,2017 展览现场

展览现场

胡庆泰,《速度!长点?像!添加花色!更紧点!漂亮!》,行为、碎布条,122×18×20cm,2017

胡庆泰,《速度!长点?像!添加花色!更紧点!漂亮!》,行为、碎布条,122×18×20cm,2017

我本来很反对将作品放进一个空间里了事的做法,但这一次,我明确确定的,就是这么一个简单的做法。我们从头到尾都没有为展览的主办方泰康空间提供过一份详细的策划和布展方案,空间出于信任,不断接收着来自三位合作策展人的只言片语,在工作的行动中,展览如同洗照片一样逐渐清晰。这就是由展览工作自身的逻辑所产生的效应,它有一个自身的动力和秩序,存在于每一个工作人员的身体里。结果,谁都期望会出现一场怎么样的展览。那就走着瞧吧——这样勾起了包括参与者在内,所有知情人的好奇;毕竟对于展览,“看”比什么都重要。

毛韬,《Fishing the Moon》,装置,水、光、声音设备,2014

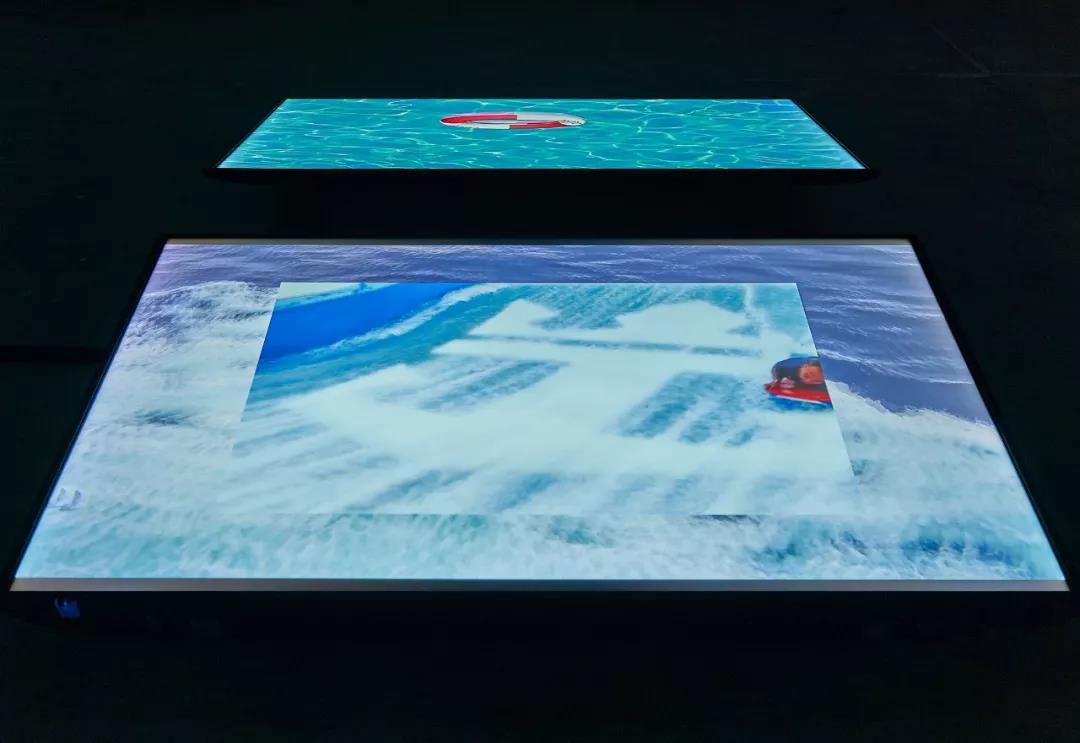

毛韬,《Fishing the Moon》,装置,水、光、声音设备,2014 李亭葳,《白鲸,海浪》,单屏幕视频,高清,5分钟5秒,2017

李亭葳,《白鲸,海浪》,单屏幕视频,高清,5分钟5秒,2017

《日落将至》这个展览,我们最终倾向于回归到一种老派的,策展雏形的状态中去,带有一点印象派画家建立的“社会无名者协会”和借用纳达尔(Nadar)的工作室举办的自主展览的意思;展览的气氛,也略带杜尚参与策划的《超现实主义的国际性》(Internationale du Surréalisme)的回光返照。这种策展的萌芽状态,呼应了我前面所说的对于展览“妥协的心理”和“挣扎的境况”,也反映出我们试图消解策展人彰显出来的世俗权威。我们尽量削弱策展人对于作品的过分解读,以至我们将所有艺术家的作品之间的关系和矛盾都看作一个有机的过程。尤其是对未完成和半成品的接纳,都在两个空间中像“包饺子”一样囊括进来。假使一切社会形态都是在政治态度的引导之下形成的,那么展览的诞生也是在这种政治空间范畴内的游戏。看上去越来越明确的表达,其实隐含着一个模糊无形的界限。

注:铃木大拙、弗洛姆,《禅与心理学》,孟祥森译,中国民间文艺出版社,26页,(1986)

节选自《日落简史:工作意谓着完成某件事》 文/李泊岩

* * *

阿甘本在《剩余的时间》中试图将《罗马书》从基督教会的历史中解放出来,以早期弥撒亚主义来解读其文本。在《罗马书》中,圣徒保罗通过将自己本身出身高贵的名字改为普通的名字来表达在上帝面前的卑微和一种虔诚的态度。通过改名保罗将自己的身份归结为一个上帝的使者,一种普遍的弥撒亚符号,阿甘本称其为“弱符号”。保罗的改名实际上隐藏着一种普遍的寓意,即软弱和卑微的事物会战胜世俗世界以为强大的、重要的东西。而这种以“弱符号”代替“强符号”的做法被格罗伊斯称为“弱普遍主义”。而这种转变也发生在了当今的艺术创作中。上世纪80、90年代中国当代艺术中惯用的政治性或脸谱化强符号已经被当代的年轻艺术家所摒弃,他们更加关心的是网络中随处可见的普通图像和大众化的表征。他们的实践也正在进一步与日常生活融合,“弱普遍主义”正在逐渐蔓延,正如格洛伊斯所说:“艺术已经成了这样一种东西:艺术家与他的观众分享最普通的日常生活经验。”

展览“日落将至”以日落时分作为分界点区分了两种状态:日落前与日落后,白天与黑夜。黑与白是展览中使用的两种最基本的弱符号。空间也依照作品需要被分割成为了黑白两部分,就如同黑夜与白天这两种不断交替并循环往复的日常现象。

黑空间

“睡眠与清醒、光亮与黑暗、公共性与私人性,也与各种形式的暴露、缺乏保护和脆弱的状态分不开。”乔纳森·克拉里在《晚期资本主义与睡眠的终结》中讨论了人们的睡眠时间正在逐步减少,而未来或许将走向24/7无眠的模式。焦虑与失眠甚至无眠成为了当代人生活的常态。作为抵抗日常生活的“睡眠”正在逐步被入侵,甚至难逃被终结的命运。在网络世界中,白天和黑夜的世界逐渐变得模糊,黑夜也无法打破人们的生活秩序,人们在网络上继续工作、聊天、购物… …这种模式催生了灯火通明的城市、昼夜无休的工厂以及未来的、能够无休止工作的人工智能开发。

孙存明,《Untitled(Dream Real)》,高清视频、彩色、无声,1分钟31秒,2014

孙存明,《Untitled(Dream Real)》,高清视频、彩色、无声,1分钟31秒,2014 高宇,《美丽新词汇》,灯光装置,12.4×100cm,2017

高宇,《美丽新词汇》,灯光装置,12.4×100cm,2017

被终结的睡眠所导致的不是清醒,而是清醒的对立面——一种反常的、混沌的颠倒状态。而这种颠倒状态反而成为了当下人们的日常。我们现在所说的八小时健康睡眠其实并不是人类一直以来的习惯。在19世纪以前,人类的睡眠规律与许多动物相识,都遵循季节和白昼的变化。在过去的很多个世纪里,人类都遵循着日出而作、日入而息的睡眠规律。自从19世纪20年代人类发明了人工照明,睡眠才开始压缩到我们现在知道的模式。而当今的睡眠模式不仅比过去更短,人类最初与自然同步的睡眠规律似乎已经完全被打破。

在睡眠逐渐被剥夺的同时,行动的意义也被逐渐削减,人们其实正在有意识地选择接受“24/7”模式的控制和影响。而我们又无法摆脱这种现状,只能以一种“无用”与“无为”的弱普遍主义姿态来面对。在不断减少的睡眠中,整个社会却在持续编织一些对梦的构想, 一部分人类甚至能够通过科技手段在不远的未来达到永恒的无眠甚至是永恒的生命,而我们的生活将仍旧在清醒着的“梦”里。

白空间

白空间中的装置实践在展览中创造了出了一种独特的此时此在性,也确立了艺术家在这种空间中的独特权力。他们的创造不需要迎合公众或市场的决定也体现了一种艺术所能创造出的民主空间。

策展人组成临时策划小组并共同思考,是此次展览不同以往的策划方式。共同策划带有某种程度上的协商与“干预”,而由多位策展人组成临时机构的形式提供了一种对策展人身份与工作方式再思考的契机。多数展览所展出的装置总是各自处在孤立的状态中,通过共用场地、穿插展示的方式,展览打破了艺术品各自独立的商品属性。作品间的相互“干预”也构成了一个有机的生态系统。

范西,《球体,时间不明确》,综合材料,尺寸、数量可变,2017

范西,《球体,时间不明确》,综合材料,尺寸、数量可变,2017 劳家辉,《鱼群1》,数码喷绘、拼贴组合,尺寸可变,2017

劳家辉,《鱼群1》,数码喷绘、拼贴组合,尺寸可变,2017 蒋竹韵,《并联》,交流线、插头,尺寸可变,2017

蒋竹韵,《并联》,交流线、插头,尺寸可变,2017

阿瑟·丹托发展了黑格尔的理论提出艺术终将被哲学所取代的终结论,20世纪60年代艺术的形式风格发展到了极少主义就濒临终结,而安迪沃霍尔的布里洛肥皂盒则突如其来地打破了艺术的发展规律,人们讶异地发现日常生活的消费品竟然也可以被视为艺术品。而在艺术终结后的今天我们又将如何看待明天。年轻艺术家通过“弱符号”将弱普遍主义应用在创作中,再一次地将艺术的语言提纯,并将日常生活直接与作品融合。

像以往生活在过渡时代的人一样,对于身边发生的事情感到恐慌但有时也有惊喜。我们并不清楚自己要去往何方,也不知道如何解释这一切,时间推动着我们向前走,如同梦境一样,新的可能性无处不在但我们又无法掌控它的走向,所以弱普遍主义也就理所当然地成为了一种新的应对机制。

节选自《黑白空间中的“弱普遍主义”》 文/李贝壳

上一篇:移动的历史 / 历史的移动

下一篇:色彩的政治:艰难的新华染印法

黄琦

黄琦 测试用艺术

测试用艺术